|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Henrique J. C. de Oliveira, Gramática da Comunicação, Col. Textos ISCIA, Aveiro, FEDRAVE, Vol. I, 1993, 311 pp., Vol. II, 1995, 328 pp. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

V

Formação e desenvolvimento |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Este período, que se estende de 1540 a 1750, corresponde a uma fase em que Portugal atinge o ponto mais alto do seu poderio económico e político e, consequentemente, a um virar no sentido descendente ─ o começo da sua decadência. O século XVI é para Portugal uma era de transformação e remodelação. Se, por um lado, as navegações e a descoberta de novos mundos alargam os horizontes geográficos e científicos, por outro, a acção dos humanistas dá a conhecer ao homem europeu a brilhante civilização greco-latina. Ao mesmo tempo que o português se torna a língua de comunicação das costas africanas e do Oriente, o Latim torna-se a grande língua dos eruditos europeus. É importante o texto de Jaime Cortesão, no qual nos é posta em destaque a importância dos descobrimentos. Com eles, «humanidades novas, totalmente ignoradas, surgem aos olhos dos navegantes, na orla ou no interior dos continentes. E, ao mesmo tempo, plantas, flores, selvas, feras, aves, astros, povos, artes e religiões, desenrolam formas, cores, sabores, aromas, esplendores, crenças e criações do espírito, inimaginadas!» Do contacto do português com novas gentes, novos costumes e novos elementos naturais, vai resultar um enriquecimento da língua, com a entrada de novos vocábulos referentes aos costumes, animais, plantas e objectos próprios dos novos mundos descobertos. E muitos deste novos vocábulos vão entrar, através do português, noutras línguas europeias. São exemplos de palavras novas, importadas do Oriente, sagu (do malaio), manga (do malabar, por sua vez do tamul mankay), bambu (de origem malaia ou indiana), zebra (de origem etíope ou congolesa), jangada (do malabar), leque (de léqui ou derivado das ilhas de Léquios, ao sul do Japão), etc. Do continente americano entraram também diferentes vocábulos, de origem tupi-guarani, embora em menor abundância, devido à colonização tardia do Brasil. Frequentemente, o português adoptou as mesmas palavras novas, para designar elementos da flora e da fauna do continente americano, que entraram no espanhol, provenientes dos quichuas, nahuatlecas, caribes e arahuacas, tais como lama (nome de um animal), cacau, tomate, canoa, condor, chocolate, etc.[45]. Além da grande importação de vocábulos provenientes das novas áreas geográficas descobertas e frequentadas pelos portugueses, durante o período do Renascimento e do Barroco, dá-se um grande intercâmbio cultural e vocabular entre o português e as outras línguas europeias. Diversos vocábulos portugueses entram no espanhol, no francês, no italiano, no inglês e no alemão. É o caso, por exemplo, dos vocábulos: marmelada, que dá no espanhol marmelada, no francês marmelade, no inglês marmelade, no italiano marmellata; feitiço dá em espanhol hechizo, no francês fétiche, no italiano feticcio; caravela dá em espanhol caravela, em francês caravelle; etc. Em contrapartida, entra no português elevada quantidade de estrangeirismos: ─de Itália são trazidos vocábulos como sentinela, canalha, capricho, cartucho, alerta, soneto, terceto, etc. ─do espanhol entra também grande quantidade de vocábulos, como, por exemplo, hediondo, fanfarrão, camarada, quixotesco, redondilha, abanico, pandeiro, botija, pastilha, muchacho, etc. Será conveniente lembrar que, durante bastante tempo, em Portugal, as pessoas cultas eram normalmente bilingues, falando tão facilmente o espanhol como o português. Não é por acaso que uma boa parte dos autos vicentinos está escrita integralmente em castelhano, como, por exemplo, o Auto da Barca da Glória, o Auto da Visitação , o Auto Pastoril Castelhano, o Auto da Sibila Cassandra, etc., enquanto outros são bilingues, como, por exemplo, a Farsa de Inês Pereira, Floresta de Enganos, O Juiz da Beira, etc.[46] No século XVI, Lisboa torna-se uma cidade cosmopolita, um local onde todas as línguas europeias se falam. Diz-nos um escritor da época, Frei Heitor Pinto, que o mundo lhe parecia um anel e Lisboa a pedra preciosa, a grande cidade onde todo o mundo vinha feirar, «Hüa praça e feira de todo o universo, e o porto de Bethlem a boca desta praça». Lisboa é a cidade onde, além dos lisboetas da nobreza e da classe média, se encontram vilões, ratinhos e negros. Os vilões eram os camponeses que habitavam os arredores da cidade e a abasteciam, vindo vender-lhe os seus produtos; os ratinhos eram os provincianos, que emigravam para a cidade, atraídos pelo seu esplendor e por uma vida mais fácil, longe da enxada e do arado. Eram constituídos, sobretudo, por beirões e nortenhos e desempenhavam os mais baixos serviços da cidade. São os ratinhos as personagens típicas de Gil Vicente. Os negros eram a camada mais baixa da população. Eram importados de África como escravos, chegando o seu número a atingir a elevada cifra de dez mil. Todas estas figuras da população lisboeta surgem com frequência nas obras da época. Já no Cancioneiro Geral de Garcia de Resende se encontram imitações das falas dos negros. Em Gil Vicente, encontramos diferentes tipos que espelham a sociedade lisboeta, desde o negro, o ratinho e o vilão até às mais altas figuras da nobreza e do clero. É este facto que faz com que Gil Vicente seja, talvez, o autor mais adequado e interessante para um estudo da evolução do português, para um melhor conhecimento da transição do período pré-clássico para o clássico, uma vez que registou nas suas obras exemplos das diferentes camadas sociais e das suas falas. Na farsa O Clérigo da Beira, por exemplo, ou nas tragicomédias Frágoa d'Amor e Nau d'Amores, encontramos exemplos da linguagem dos negros. Veja-se, a título exemplificativo, o excerto extraído da tragicomédia Nau d'Amores, em que encontramos um negro de Benim: Vem hum Negro de Beni, e diz: NEGRO Quere boso que mi bae Buscar o poco de venturo, Que a mi namorado sae De moça casa sua pai, Que tem saia verde-escuro, Firalga masa que gavião: Tem boquinho tan sentira; Eu chamar elle minho vira, E elle chama-mo cam.

A mi dá elle romão. Doze, que a mi comprae, E masa cinco mação Se a mi vai elle falae Faze carneo de verão. Negro que faze folia Por o que muto roga eu Bai fruria por ota seu, A mi disse a elle: Maria, Que quebranta foi a meu?

E na mão minha barete Mi risse a ella: Minha rosa, Minho oio de saramonete, Mas a turo mundo faramosa, Falae-me poro bida bosso. Ella disse: Quesso cabram! A riabo que te ró, cam, Para malo benturaro. A mi disse elle cuitaro: Que boso não tem razão.

Se boso firalga he aqui, A mi firalgo tambem. Fio sae de Rei Beni: De quarenta qu' elle tem A masa firalgo he mi. Se pretendermos exemplos da linguagem campesina da época, encontrá-los-emos em diferentes autos como, por exemplo, na Comédia de Rubena, de onde extraímos o excerto seguinte: Entra Cismena, pastorinha, fiando, e diz:

CISMENA Vós vistes-me aqui andar huns cabritinhos malhados, E dous porquinhos cilhados[47]? Cant' eu não nos posso achar. Fui-me moacha jeitar A dormir mal-avesinho À beirinha do caminho, E forão-m' os acossar. Dizei, dizei se os vistes. Bé! como estão pasmados! Dous porquinhos trosquiados Coinchar não nos ouvistes? Oh, dou ó Decho am dos tristes. Amo, vistes-m'os pascer? O que disserdes, hei de crer, Porque vós nunca mentistes. Samica o nosso cadelo Os fez elle derramar. Não sei se os va buscar Cajuso ao nosso cancelo Dera eu ora o meu orelo, E os meus alfenetinhos, E achasse os meus porquinhos Cajuso em Val de Cobelo. Chicos, chiquinhos, chicos. O' Deus bem-aventurado, Acha-me ora este meu gado, Acha-me ora os meus cabritos. (canta) «Grandes bandos andão na corte, Traga-me Deos o meu bonamore.»

Vem hum pastorinho, por nome Joanne, e diz:

Oh pezar de mi comigo! Di, rogo-te, Cismeninha, Viste-m' a minha burrinha? Cis. Viste-m'a minha burrinha? Joa. Olha, olha o que te digo. Cis. Olha, olha o que te digo. Joa. Sempre tu has de chufar? Cis. Que rosto de ma pezar Pera casarem comtigo! Sabes onde eu vi a burrinha? Joa. Onde? Cis. Não sei. Joa. Não sei! Cada sempre es garredinha. (... ... ... ... ... ... ...)

Muitos outros exemplos da linguagem campesina nos surgem na obra vicentina, dos quais o mais interessante é o que se encontra na Romagem de Agravados, onde nos aparece um vilão que se queixa da sua triste sorte, pois tudo lhe quadra às avessas: chove quando quer sol e tem sol quando quer chuva e, por mais que se esforce e peça a Deus, tudo lhe corre mal. Podemos, pois, dizer que em Gil Vicente se encontra uma panorâmica bastante ampla de todas as camadas sociais do seu tempo, desde o mais baixo até ao mais elevado. Muito acima das linguagens ou registos vulgares ou populares da língua portuguesa, situava-se a fala da corte. Esta era, segundo nos informa D. Jerónimo Osório, uma verdadeira «academia do bom falar», um padrão literário e social, uma «escola de boas maneiras». A Lisboa chegavam cada dia tantas e tão fabulosas riquezas provenientes da Índia, que a capital portuguesa se tornava cada vez mais uma cidade onde imperava o luxo, uma cidade onde, ao lado da classe menos privilegiada, uma classe mais elevada levava uma vida confortável, cheia de luxos e de requintes. Há um texto de um viajante polonês, Sobíeski, que, tendo estado em Lisboa, em finais do século XVI, fala com entusiasmo e admiração do comerciante que o recebeu em sua casa: «Um comerciante português (...) preparou-me um aposento tão precioso, tão alcatifado e aromatizado de suavíssimos perfumes, que o próprio rei da Polónia haveria podido habitá-lo. Esta casa possuía preciosidades sem número e cousas raras das Índias. As lojas e casas de comércio de Lisboa estavam cheias de semelhantes objectos e ao entrar dentro delas parecia que se estava vivendo naqueles países.»[48] No campo da produção literária deste período, podem-se destacar diversos nomes importantes, tais como Gil Vicente, Sá de Miranda, António Ferreira, Diogo Bernardes, Camões, os cronistas João de Barros e Damião de Góis, o Padre António Vieira e D. Francisco Manuel de Melo, cuja obras são bastante conhecidas. Menos conhecidas, mas pelo facto não menos importantes, são as obras Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto, a História Trágico-Marítima Portuguesa, compilação de textos de diversos autores, a Etiópia Oriental, de Frei João dos Santos, obras que enriqueceram o vocabulário português com abundantes termos de origem asiática e americana, e as farsas, autos e comédias de nomes praticamente desconhecidos e raramente, ou talvez mesmo nunca, citados nas nossas escolas, como CHIADO, ANTÓNIO PRESTES e JERÓNIMO RIBEIRO, que fixaram na literatura o falar popular e que mereciam ser abordados, pelo menos numa cadeira de Cultura Portuguesa, já que os restantes constam habitualmente dos programas da disciplina de Português. Grande importância têm para nós as obras dos gramáticos, principalmente de Fernão de Oliveira, Gramática da Linguagem Portuguesa (1536) e de João de Barros, Gramática da Lingoa Portuguesa (1540), a que se seguiram muitas outras, ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII[49]. Segundo se infere de Fernão de Oliveira, o ritmo da língua, a entoação, era no século XVI diferente do actual. Enquanto hoje os portugueses falam com um ritmo mais apressado, neste período falava-se «com grande repouso, como homens assentados». Das informações que os gramáticos nos deixaram, depreende-se que o vocalismo tónico era idêntico ao actual, constituído pelo leque de sons a seguir indicado:

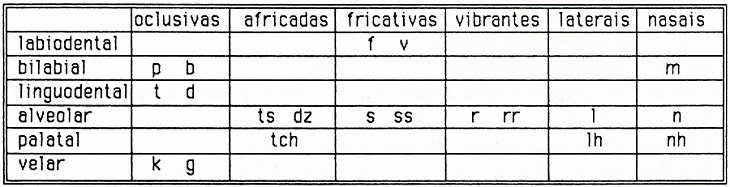

Relativamente às vogais em posição átona, existem poucas certezas. O -o final deveria soar [u] e o -e final soaria como [i], embora houvesse oscilações de acordo com a região e com a cultura dos falantes. A este respeito, as posições dos linguistas são discordantes. Aliás, é de referir que ainda hoje há oscilações na pronúncia destes sons, conforme as regiões do país e o nível cultural dos falantes. Se hoje normalmente pronunciamos [gente], há regiões onde a pronúncia é [genti]. O sistema consonântico português nos princípios do século XVI era constituído pelos elementos presentes no quadro. Até à primeira metade do século XVI, na língua culta, ainda se distinguiam na pronúncia s-, -ss- (s surdo) e ç; -s- (s sonoro) e z. Teriam pronúncia diferente as palavras paço e passo, cozer e coser. A passagem das terminações -ês, -ea a -eio e -eia ocorre durante o século XVI. Os adjectivos terminados em -ês, -nte, -ol e -or deixam de ser uniformes e passam a ter uma forma para o feminino. A segunda pessoa do plural dos verbos, que terminava em -des, e que ainda se encontra em Gil Vicente, na boca de personagens populares, adquire a forma actual -ais, -eis, e -is (exs.: sodes > sois; comedes > comeis; amades > amais).

Estas são apenas algumas das características do português durante o período clássico.

O período moderno vai desde os meados do século XVIII até aos nossos dias. É o período que marca a fixação definitiva do português, pelo menos nos moldes em que hoje o conhecemos. Para começo deste período é normalmente apontada a segunda metade do século XVIII, em virtude da primeira constituir um prolongamento do período barroco, altura em que o português literário sofre toda uma série de rebuscamentos e artifícios poéticos, não só no domínio da poesia, mas também no campo da prosa. Aqueles mesmos escritores que criticam esse rebuscamento das ideias e das formas ─ o cultismo e o conceptismo ─, que torna obscura a própria língua, tornando o texto escrito de difícil compreensão, esses mesmos acabam por utilizar também, nas suas produções, idênticos artifícios literários. A partir de 1799, a actualmente chamada Academia das Ciências de Lisboa, fundada nesta data por iniciativa do Duque de Lafões e do Abade Correia da Serra, vai contribuir para a purificação do idioma. Nos começos do século XVIII, começou a ser publicado o primeiro dicionário português. É entre 1712 e 1727 que se publicam os dez volumes do Vocabulário Português e Latino, por iniciativa do francês Rafael Bluteau. Em finais do século XVIII, publica-se o Dicionário de Morais e Silva, ainda hoje considerado como o mais rico para o estudo do português clássico. Neste mesmo século é traduzida pelo Conde da Ericeira a Arte Poética de Boileau, que vai constituir o manual de Estética dos escritores de setecentos. Surge uma forte reacção ao Barroco e há um retorno aos clássicos. Todos os conceitos, metáforas, hipérboles, trocadilhos, metonímias e jogos de palavras são rejeitados e considerados como inutilidades, preconizando-se o uso da língua de uma maneira mais clara e racional, reduzindo-se o vocabulário ao essencial e eliminando o supérfluo. É este mesmo o lema dos sócios da Arcádia Lusitana, sintetizado pela expressão latina INUTILIA TRUNCAT. Cortando tudo quanto é inútil e supérfluo, haverá uma simplificação da língua, tanto a nível lexical como sintáctico, tornando-a muito mais clara e permitindo o predomínio da razão sobre o sentimento. Entra na língua abundante número de latinismos e de galicismos,como resultado do elevado número de traduções de obras francesas. O século XVIII é consequentemente marcado por uma influência dominante da literatura francesa. Nomes importantes da nossa literatura, além da criação dos seus próprios originais, vivem da tradução de obras literárias francesas. São exemplo dessa actividade Filinto Elísio e Bocage. A nível da fonética, ocorrem no século XVIII algumas transformações. Verifica-se, entre outros fenómenos, a passagem da africada (tch) a (ch). No domínio da morfologia, começa a haver o predomínio das formas sintéticas dos comparativos e superlativos sobre as formas analíticas. No domínio da sintaxe, predomina o uso da construção perifrástica por meio do gerúndio, em vez da construção actual com o infinito regido da preposição a. Com o século XIX, introduzido o romantismo em Portugal, a perfeição do estilo e o domínio da razão vão dar lugar à expressão do sentimento. Marcam uma grande viragem na literatura e na utilização da língua dois grandes nomes do romantismo português: Alexandre Herculano e Almeida Garrett. É, no entanto, o segundo quem vai imprimir à língua portuguesa uma nova flexibilidade, frescura e leveza, com a publicação de Viagens na minha terra. É esta a obra que marca uma remodelação no emprego da língua, embora não seja a primeira. No prefácio da Lírica de João Mínimo, Garrett prenuncia essa nova forma de escrever, brincando com a língua e com os estilos. É o que se poderá verificar no excerto que transcrevemos: (...) «Durassem eles os Outeiros, houvesse daquelas justas, daqueles torneios poéticos em que cada um fazia prova singular e pública de seu talento e finura, e em que nenhum insulso fazedor de versos soltos e frigidíssimas odes ousava intitular-se poeta ... houvesse ele Outeiros, e não veríamos o que vemos. Tal era o tema e variações da nossa conversação, quando outro aluno da antiga escola, outro filho do outeiral Apolo, nos veio interromper agradavelmente. ─ Rapazes! correu ele para nós, muito estimo encontrá-los aqui. Súcia! Vamos a Odivelas ao Outeiro de S. João, que é hoje, é esta noite. ─ Quê! ainda ele há disso? Olha a nossa conversa ... Pois deveras um outeiro? ─ Outeiro, sim senhor, vamos; é brilhante coisa: há mais de dez anos que não se faz. Mas hoje temos tudo arranjado, tudo pronto. Vai N., N. e N., que hão-de aterrar tudo com sonetos e colcheias, e já levam provisão de quartetos e consoantes ─ disto que chamam de nariz de cera que servem para todo o mote; mas não importa: o caso é fazer bulha e estalar como um foguete de lágrimas nos ouvidos destes pedaços de asnos. Havemos de meter tudo num chinelo. Nem Bocage nem Malhão viram nunca no seu tempo um outeiro como este há-de ser. Vamos, rapazes, que só faltam vocês. Toca, marcha. E nós tocámos e marchámos capitaneados pelo nosso director; e eis-nos saltando e folgando, todos umas paschoas; e ele que dá connosco na redulente e viçosa praça da Figueira, onde encontramos arreiados e vistosos ginetes e haqueanas mordendo de impaciência ─ os doirados freios não ─ mas um resto de albarda velha. Eram burros. Porém os mais pimpões e menos asinários animais-burros que trotam nas vizinhanças da ínclita Ulisseia. E os rapazes burriqueiros connosco, e: ─ Este, meu amo, isto é que é jumento! ─ Este, o meu Junot! ─ Leve o meu Bonaparte. Isto é que é fera. ─ Leve o meu Lorde inglês, que nunca tropeçou na sua vida. ─ Para Sintra, fidalgo, para Sintra? está lá em duas horas, o muito; é ir no meu Doutor. E com estas gritarias e desordem e encómios dos ruços travou bulha suja entre os donos e condutores da asinária; durante a qual o tertius gaudet de uma boa velha, que creio que vende toucinho e queijos do Alentejo, aproveitou a ocasião e nos veio oferecer as suas cavalgaduras ─ que estavam ajaezadas e prontas atrás do lugar (lugar ─ é a barraca de madeira em que estão anichados os vendilhões da praça da Figueira e de outras praças e ruas de Lisboa). Estipulou-se pronto o preço, montámos sem mais detença e partimos em garrido trote entre os gritos e assobios da rapaziada burrical, que vendo-se desapontados pela nossa repentina deliberação, largaram a bulha para nos rogar em coro um sem-número de suas chulas pragas, a nós e à mãe dos burros, a boa velha que nos acomodara tão bem, e que não teve o menor quinhão nas jaculatórias do rapazio. E já passámos as sujas e enlameadas ruas, e já em campo aberto a gozar a mais bela e deliciosa tarde de Junho que ainda sorriu nos abençoados climas do nosso Meio-dia. O ar doce e temperado apenas se agitava de uma ligeira viração, tão branda como a que pode causar a trémula vibração de ventarola asiática em mãos de formosa escrava, nos regalados jardins de algum nababo delicioso... Apre! que esta foi poética de mais ─ romântica de mais. Sejamos clássicos: Qual a suave ondulação mimosa Que entorno à mãe dos lânguidos amores, Em tarde estiva na estação calmosa, Meneando os leques de cheirosas flores, Fazem as Graças nos jardins de Gnido Para embalar e acalentar Cupido. Que tal? ─ o diacho é o maldito do leque. Parece-me prosaico e vulgar como o Escreve a seu irmão que lhe mandasse A fazenda com que se resgatasse. Paciência. ─ Abano, abanico ... nada! Ventarola já está dito: leque ... leque... Leque sempre é o melhor. E mais não é bom. Mas não diz lá o grande poeta da Fénix, falando do ferreiro Polifemo: E porque só o vento se afiança, Lhe servia de fole uma esperança? Pois fole não é mais poético do que leque: e em sublime, guindado, elevado e culto, se alguém sabia, era aquela gente da Fénix Renascida. As digressões matam-me: é a minha terrível e imperdível mania. ─ Onde íamos nós? ─ No caminho de Odivelas: é verdade. E íamos nós andando, andando, isto é, os nossos burros trotando, trotando, e o ar delicioso, e os campos lindos, e as vinhas e os pomares e os bosques exalando fragrância; e tudo alegre e risonho, respirando saúde e vida e contentamento; e nós discutindo consoantes, questionando sobre rimas, ventilando metros e outras coisas mais de sublime importância. ─ E quem conheces tu lá para te dar mote? disse um da súcia para o outro. ─ E para dar doce? ... que é um pouco mais interessante. ─ Falo no que pensam, que já tenho fome: e que será lá para a noite velha, quando os consoantes começarem a faltar, as ideias a fugir, a um pobre homem com o fecho do soneto atravessado na garganta, que nem para trás nem para diante! Aí é que eu os quero ver: o estômago vazio, e o parto de um soneto atravessado? Ninguém resiste a isso: eu por mim... ─ Fuma-se. ─ Bom é: mas fumar não enche. ─ Querem vocês ouvir um soneto que eu fiz em Coimbra, de ... (...) Excerto extraído de ALMEIDA GARRETT, Prefácio da Lírica de João Mínimo

Tal como anteriormente dissemos, o prefácio da Lírica de João Mínimo apresenta-nos um primeiro exemplo da prosa nova em Portugal, como o próprio Garrett nunca tinha escrito. Para além da ironia, um dos grandes elementos do universo literário de Garrett, surge-nos um estilo coloquial, com uma frase solta, mais livre, que se vai desenrolando, um novo emprego da adjectivação e do advérbio, um estilo digressivo como que de alguém que procura, através de múltiplos meandros, penetrar na realidade mais subtil das coisa e dos homens. E a juntar a estes elementos, Garrett utiliza amiudadas vezes o processo da metalinguagem, reflectindo sobre a sua própria linguagem como se estivesse a falar com um interlocutor.

Uma das características do romantismo reside na valorização do eu. Deste egocentrismo resulta o uso cada vez maior da primeira pessoa do pronome pessoal. Surge também na época uma nova forma de tratamento, criticada por Camilo, que acabou por se impor no português. Trata-se do emprego de si e de consigo, forma de tratamento intermédia entre tu e você. Deste modo, em Portugal dir-se-á «eu vou consigo», em vez da forma usada no Brasil «eu vou com você». A nível lexical, os românticos seleccionam os vocábulos tendo em conta o seu valor emotivo. São valorizados até ao exagero temas tétricos, macabros, e até mesmo repugnantes. Há também uma preferência dos românticos por vocábulos de nível familiar e regional, quando não recorrem mesmo ao emprego de arcaismos. Ao lado destes novos elementos lexicais, são frequentemente utilizados os estrangeirismos, algumas vezes aportuguesados, como faz, por exemplo, Almeida Garrett com o vocábulo inglês flirt, que, nas Viagens na minha terra, traduz por flartar. Segundo Serafim da Silva Neto, a língua portuguesa, durante o século XIX, sobretudo no domínio literário, é enriquecida por «três gerações ricas de expressão literária», que ele delimita da seguinte maneira: a primeira, de 1799 a 1818; a segunda, de 1822 a 1831; a terceira, de 1836 a 1846. A primeira geração marca um rompimento com a escola clássica e introduz o romantismo em Portugal. São os seus grandes difusores Almeida Garrett (1799-1854) e Alexandre Herculano (1810-1877). Retirados estes da cena literária, fica António Feliciano de Castilho (1800-1875). A segunda geração engloba diversos nomes, alguns pouco conhecidos, tais como Rebelo da Silva (1822-1871), Andrade Corvo (1824-1890), Camilo Castelo Branco (1825-1890), Latino Coelho (1825-1891), Arnaldo Gama (1828-1869), Bulhão Pato (1829-1912), Tomás Ribeiro (1831-1901). Esta segunda geração, embora já com características próprias, ainda está ligada ao romantismo. Destes destaca-se essencialmente Camilo, que vai introduzir nas suas obras grande quantidade de vocábulos populares, especialmente das províncias do norte de Portugal. A terceira geração engloba nomes como Ramalho Ortigão (1836-1915), Júlio Dinis (1838-1871), Antero de Quental (1842-1891), Eça de Queirós (1845-1900) e Oliveira Martins (1845-1894). Foi esta geração um grupo que levou à criação de uma prosa simples e sem preocupações clássicas, utilizando artisticamente a linguagem familiar contemporânea, ao lado de vocábulos de cunho científico e de galicismos. Recorde-se, por exemplo, a prosa utilizada por Eça de Queirós em Os Maias, que constitui um bom exemplo do que acabamos de dizer. Ao lado destas características lexicais, encontramos também a técnica da adjectivação, cujo primeiro grande mestre foi Garrett, e uma sintaxe bastante simples. Mais tarde, com a geração de 90, entre os quais contamos os nomes de Eugénio de Castro (1869-1944), António Nobre (1867-1900) e Teixeira de Pascoaes (1877-1952), há o aproveitamento das técnicas parnasianas ou da sensibilidade do simbolismo, para conferir à língua portuguesa características novas, com sugestões sonoras e palavras exóticas. Mais próximos, há que referir os nomes de Sá-Carneiro (1890-1916) e de Fernando Pessoa (1888-1935), que submetem a língua a novas experiências, situando-se, se assim se pode dizer, no extremo oposto de Aquilino Ribeiro (1885-1963), que tenta a renovação da novela pelo uso, por vezes talvez um pouco exagerado, do vocabulário regionalista. Depois de 1920, o panorama é de tal modo amplo, que se torna difícil ter uma visão de conjunto da evolução literária do português. Uma análise pormenorizada levar-nos-ia a falar do grupo da Presença e de todo um vasto leque de nomes da actual literatura portuguesa, de entre os quais apenas citamos José Régio, Miguel Torga, os neo-realistas Ferreira de Castro, Alves Redol, Fernando Namora e José Gomes Ferreira, que, de maneira fria e objectiva, abordam os problemas de ordem sócio-económica do país, utilizando uma linguagem viva de cunho popular e num estilo, em geral, pouco cuidado.

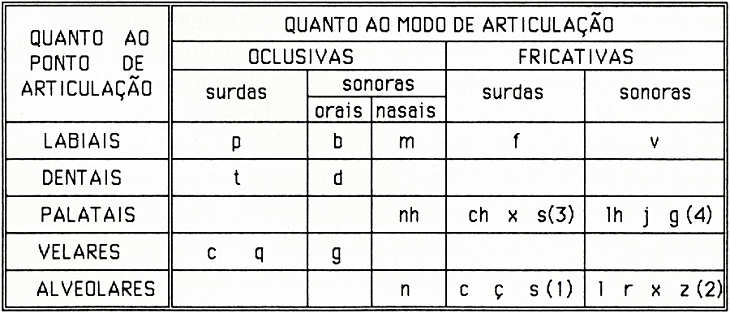

Para concluirmos esta evolução histórica do português, resta-nos referir, de modo esquemático, o actual sistema fonético português. Os sons vocálicos, representados por cinco letras, são em maior número, tal como se mostram no esquema:

Os sons vocálicos podem ser orais ou nasais, de acordo com a passagem do sopro fónico. Se este passa livremente pela cavidade oral, devido ao levantamento do véu palatino e consequente oclusão da cavidade nasal, o som será oral. Se o véu palatino baixa, permitindo a passagem do sopro fónico simultaneamente pelas cavidades oral e nasal, o som será nasal. Graficamente, esta nasalação é representada com o auxílio do til (~) ou com a junção de m ou n. Quando i e u se juntam a outras vogais, estes são considerados como semivogais, sendo o conjunto dos dois sons designado por ditongo. À semelhança dos sons vocálicos anteriores, os ditongos podem ser abertos ou fechados, conforme a primeira vogal é aberta ou fechada, e orais ou nasais. O sistema consonântico é constituído pelo conjunto de elementos representados no quadro seguinte:

Agora, que chegou ao fim deste capítulo, verifique os seus conhecimentos respondendo às questões: 1- O que entende por substratos e superstratos? 2- Quais os povos englobados nas duas designações anteriores? 3- Que elementos terão ficado na língua portuguesa de origem: lígure; céltica? 4- Segundo Giuseppe Cardinalli, enquanto para a conquista das diversas regiões do império os romanos precisaram de cerca de 20 anos ou até mesmo menos, para conquistarem a Península Ibérica foram-lhes necessários cerca de 200 anos. Quais as causas, segundo ele, que dificultaram a conquista? 5- Como se explica a romanização sócio-cultural da Península em que os vencidos esquecem a própria língua, adoptando a do povo vencedor? 6- Quais as divisões administrativas ocorridas na Península Ibérica? 7- O que entende por România? 8- Quais as línguas românicas? 9- Que facto ocorreu na Península Ibérica a partir de 711 d. C.? 10- O que entende por moçárabes? 11- Na evolução do português do século XII à actualidade, vários filólogos apresentaram diversos períodos. Indique-os. 12- Como considera José Joaquim Nunes constituído o vocabulário da língua portuguesa? 13- Quais as principais características do período galaico-português? 14- Quais os documentos literários e não literários mais antigos em língua portuguesa? 15- O que entende por Banda Desenhada? Quais os seus antecedentes históricos na Península Hispânica? 16- Releia as páginas 235 a 237 e observe atentamente o quadro da figura 38 ─ Feche o livro e, mentalmente, indique as quatro ou cinco datas mais importantes na expansão portuguesa. 17- Quais as principais características do período pré-clássico? 18- No período clássico, a língua portuguesa sofre um grande enriquecimento lexical. Como o explica? 19-O período moderno vai desde meados do século XVIII aos nossos dias. Indique, de maneira esquemática, os aspectos mais importantes referentes ao século XVIII e XIX. NOTA: Lembramos-lhe que, neste capítulo, tem ainda diversas sugestões de trabalho nas páginas 216 a 232 e 245 a 253. [45] – lama < do quichua llama; cacau e tomate, respectivamente do nahuatleca cacauatl e tomate; canoa do caribe kanua, através do arahuaco; condor, do quichua cúntur; chocolate do azteca *chocahuatl.

[46] – Da vasta produção de obras de Gil Vicente, das quais apenas chegou até nós um total de 45 peças, 16 estão integralmente escritas em português, 18 são bilingues e 11 são integralmente em castelhano. É este o balanço que se obtém contabilizando a produção vicentina a partir de edições correntes das obras completas. Se quisermos uma ideia mais rigorosa, poderemos obtê-la consultando uma literatura portuguesa. Diz-nos Álvaro Júlio da Costa Pimpão: «Onze dos Autos de Gil Vicente (incluindo o Monólogo da Visitação) são em castelhano; catorze ou quinze (quinze com o Auto da Festa) são bilingues, pela introdução de uma ou mais personagens que falam em castelhano. Dois ─ o Auto da Fama e o Auto das Fadas ─ são, pode dizer-se, plurilingues. Os autos restantes ─ dezasseis ─ são em português. Alguns dos autos bilingues são predominantemente portugueses (...). Considerada em conjunto, a obra de Gil Vicente apresenta, pois, um saldo positivo a favor de Portugal.» In: Álvaro Júlio da Costa PIMPÃO, História da Literatura Portuguesa, vol. II, p. 170. [47] – cilhados: adjectivo relacionado com cilha, zona que passa por debaixo da barriga do animal. Cilhado diz-se do animal que tem, no sítio correspondente à cilha, uma faixa de pelo diferente do do resto do corpo. moacha: vocábulo de origem desconhecida que, na edição original, se encontra registado sob a forma maocha. Apesar de suposições várias, a verdade é que não se sabe o que significa. Segundo Carolina Michaëlis de Vasconcelos, moacho aparece como uma das formas intermédias para explicar o termo macho, no sentido de mulo, mulacho, moacho, macho. No entanto, esta explicação não se enquadra no texto transcrito. jeitar: do latim JACTARE, significa 'lançar, atirar'. mal-avesinho: talvez signifique 'com mau vizinho, com má vizinhança'. coinchar: verbo onomatopaico, que procura imitar o grunhir dos porcos pequenos. am: palavra enigmática que alguns consideram como forma apocopada de amo. samica: também registado samicas, é um vocábulo arcaico, já registado pelo gramático Fernão de Oliveira com o sentido de 'talvez, por ventura'. Parece ser derivado do italiano sa, forma verbal que significa 'sabe', e micas, que significa 'nada' e que seria equivalente ao actual quiça, 'quem sabe'. cajuso: forma popular que significa o mesmo que samicas, 'talvez'. orelo: o mesmo que ourelo ou ourela, tira de pano grosseiro. chufar: dirigir chufas a alguém, ou seja, 'troçar, mofar de, zombar'.

[48] – Extraído da obra de SERAFIM DA SILVA NETO, História da língua portuguesa, col. Linguagem, nº 11, 3ª ed., Rio de Janeiro, Ed. Presença, 1979, p. 481. [49] – A seguir se transcreve uma relação de algumas obras de carácter gramatical ou de reflexão linguística publicadas em Portugal a partir de 1536: ·Fernão de Oliveira, Grammatica da Lingoagem Portuguesa ─ 1536 ·João de Barros, Grammatica da Língua Portuguesa ─ 1540 ·Pero de Magalhães de Gândavo, Regras Que Ensinavam a Maneira de Escrever a Ortografia da Língua Portuguesa, com um diálogo que adiante se segue em defensão da mesma língua ─ 1574 ·Duarte Nunes de Leão, Ortografia da Língua Portuguesa ─ 1576 ·Duarte Nunes de Leão, Origem da Língua Portuguesa ─ 1606 ·Álvaro Ferreira de Véra, Breves Louvores da Língua Portuguesa ─ 1631 ·João Franco Barreto, Ortografia ─ 1671 ·Jerónimo Contador de Argote, Regras da Língua Portuguesa Espelho da Língua Latina ─ 1721 ·Rafael Bluteau, Prosas Portuguesas ─ 1728 ·João de Morais Madureira Feijó, Ortographia ou arte de escrever e pronunciar com acerto a língua portugueza ─ 1734 ·Luís Caetano de Lima, Ortografias ─ 1736 ·Luís António Verney, Verdadeiro Método de Estudar ─ 1746 ·Frei Luís de Monte Carmelo, ─ 1767 (A mais completa obra com exposição da pronúncia portuguesa existente em Portugal). Para uma informação mais completa e pormenorizada, consulte-se o artigo de Jacinto do PRADO COELHO, Linguística, publicado no Dicionário de Literatura (Portuguesa, Brasileira, Galega...), vol. II, pp. 531 a 534. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|