|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Henrique J. C. de Oliveira, Gramática da Comunicação, Col. Textos ISCIA, Aveiro, FEDRAVE, Vol. I, 1993, 311 pp., Vol. II, 1995, 328 pp. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

V

Formação e desenvolvimento |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

AS DIFERENTES PERIODIZAÇÕES NA EVOLUÇÃO DO PORTUGUÊS Vimos até agora as origens do português, desde épocas remotas até finais do século XI, muito embora tenhamos já feito referência à expulsão definitiva dos árabes da Península Ibérica em 1492, com a conquista de Granada pelos Reis Católicos de Espanha. Iremos agora continuar a ver alguns aspectos da evolução do português desde o século XII até à situação actual. Por uma questão metodológica, o período de tempo entre o século XI e o século XX costuma ser subdividido em momentos distintos, cuja delimitação não pode ser encarada de modo rígido, mas antes como balizas temporais aproximadas. Na evolução da Humanidade não é possível marcar épocas como compartimentos estanques. O fluxo temporal processa-se de modo uniforme, com alterações ou marcas de evolução humana quase imperceptíveis para os homens que viveram essas fases evolutivas. Só à distância de muitos anos ou mesmo séculos o Homem consegue ter uma visão de conjunto e uma consciência perfeita da evolução e das características de uma determinada época. Frequentemente, verificamos a coexistência de mentalidades diferentes dentro de uma mesma época, com os consequentes conflitos de geração que daí advêm. Tal como acontece, por exemplo, com o problema da periodização literária, que é sempre discutível e com limites temporais flutuantes, o mesmo sucede com a divisão das épocas históricas ou com a evolução de uma língua. Daqui se infere que uma divisão temporal é sempre bastante arbitrária, variando, por isso mesmo, de autor para autor. Quer isto dizer que para a marcação de épocas distintas na evolução do português encontramos não só designações como limites temporais diferentes. Para nos darmos conta do quanto se torna difícil a marcação de períodos de evolução ─ embora estes nos sejam extraordinariamente úteis, permitindo-nos uma melhor situação no tempo ─ começaremos por indicar a periodização da evolução do Português tal como a encontramos em vários trabalhos.

Carolina Michaëlis divide a fase do português arcaico em três períodos: o período proto-histórico, desde o século IX até ao século XII, que constitui uma fase complexa e de obscura elaboração (veja-se o quadro da figura 28); o período trovadoresco, do início do século XII até 1350, que está representado por um conjunto de produção literária com base no grupo linguístico galego-interamnense; o período do português comum, que corresponde a uma época de produção de textos em prosa de carácter histórico. Será talvez fundamental referir que esta divisão elaborada por Carolina Michaëlis foi estabelecida tendo em conta a produção poética dos trovadores galego-portugueses, inicialmente, e a produção em prosa a partir essencialmente do reinado de D. João I (segunda dinastia). A datação anterior ao começo da segunda dinastia deve-se ao facto de, desde 1350, existirem dois grandes centros de produção textual em prosa: os mosteiros de Santa Cruz, em Coimbra, e de Alcobaça. Segundo José Joaquim Nunes[16] já existe o português no século VIII, existência «atestada em documentos dessa época, escritos em latim bárbaro, nos quais, devido à insciência dos notários que os redigiam, transparecem aqui e ali termos que eles iam buscar à língua falada, sendo só no século XII que aparecem textos completos nesta última». Assim sendo, considera duas épocas distintas: anteriormente ao século XII, época a que dá o nome de português proto-histórico, compreendido entre os séculos VIII e XII; posteriormente ao século XII, a época do português histórico. Segundo José Joaquim Nunes, o vocabulário da língua portuguesa é constituído por três espécies de elementos: populares, semi-eruditos e eruditos. Considera como populares aqueles que passaram do latim ao português por via popular, sofrendo as consequentes transformações fonéticas, bem como todos quantos se formaram posteriormente a partir dos primeiros. São os vocábulos obtidos por via popular que constituem, segundo ele, a verdadeira base da língua portuguesa. Considera como vocábulos semi-eruditos aqueles que só em parte sofreram influência das leis da evolução fonética, tais como, por exemplo, apostoligo, vodivo, religas, insoa, ledania, etc. Considera como eruditos os vocábulos de proveniência latina ou grega que, desde muito cedo, entraram no português. Uma vez fixada a língua portuguesa, Joaquim Nunes considera duas grandes fases na evolução da língua: a fase arcaica, desde o século XII até ao século XVI; a fase moderna, desde o século XVI até aos nossos dias. As considerações tecidas por José Joaquim Nunes têm ainda para nós a qualidade de nos alertar para as duas grandes vias de evolução do léxico na passagem do latim ao português: a via erudita e a via popular. Enquanto a primeira se caracteriza pelo seu carácter conservador, mantendo praticamente a palavra latina em português, a segunda transforma a palavra latina num novo vocábulo, mais fácil de articular e frequentemente bastante afastado do étimo, sofrendo toda uma sequência de fenómenos fonéticos[17]. Serafim da Silva Neto divide o período arcaico do português em duas fases: a fase trovadoresca, desde o último terço do século XII até 1350 ou 1385 (data da batalha de Aljubarrota); a fase da prosa histórica, «verdadeira e exclusivamente portuguesa», de 1385 até aos princípios do século XVI. De acordo com o que nos diz Pilar Vázquez Cuesta, não há até ao momento nenhuma nomenclatura verdadeiramente satisfatória para designar as diferentes etapas que se podem distinguir na história da língua portuguesa. No entanto, divide a evolução da língua em quatro momentos: 1 - período galaico-português, desde os finais do século XII até 1350 aproximadamente; 2 - período pré-clássico, de 1350 a 1540; 3 - período clássico, desde 1540 até meados do século XVIII; 4 - período moderno, desde meados do século XVIII até à data actual. Perante tamanha diversidade de divisões e já que todas elas são passíveis de discussão, adoptaremos a última e por ela nos orientaremos na nossa viagem através da história evolutiva do português.

Este período, que vai desde os finais do século XII até meados do século XIV e que corresponde aproximadamente ao período da lírica trovadoresca galaico-portuguesa, é assim designado por Vásquez Cuesta pelo facto de, nesta altura, se tornar difícil distinguir o português do galego. A separação da Galiza e Portugal só ocorre após a conquista de Toledo, em 1085. É nesta altura que Afonso VI, para premiar o auxílio prestado pelos cavaleiros francos, D. Henrique e D. Raimundo, lhes concede a mão de suas filhas. A D. Raimundo é-lhe concedida a mão de D. Urraca; a D. Henrique é-lhe dada D. Teresa. Como D. Urraca, filha legítima, seria a herdeira do reino de Leão por morte do pai, a D. Teresa, filha bastarda, é-lhe concedido o Condado Portucalense, faixa de terra que se estendia do Minho até ao Mondego. Mais tarde, D. Afonso Henriques, desgostoso talvez pela ligação de sua mãe com o padrasto, mas sobretudo desejoso de governar um país independente e liberto da vassalagem a Leão, consegue a independência do Condado Portucalense e inicia o alargamento do território para sul. Conquista sucessivamente aos mouros vários castelos e burgos, entre os quais se contam Santarém e, sobretudo, Lisboa, a grande cidade moçárabe, que vai permitir a deslocação da capital do reino para sul. No reinado de D. Afonso III, o Bolonhês, Portugal atinge as dimensões actuais, com a conquista do Algarve e a expulsão definitiva dos árabes para o extremo sul da Península Hispânica. A deslocação da capital do reino para Lisboa levantou um problema bastante discutido actualmente: onde terá nascido a língua comum hoje chamada português? Terá sido Coimbra, o centro do país, ou terá sido Lisboa o grande centro director e difusor da língua portuguesa, do designado português padrão? As opiniões são muito divergentes. Há quem aponte Coimbra, há quem considere Lisboa como a região onde se localizará o português padrão. Serafim da Silva Neto[18] considera Lisboa como o grande centro difusor, devido à sua situação privilegiada. Se efectuarmos uma retrospectiva histórica da situação portuguesa, tudo parece confirmar a opinião de Serafim da Silva Neto. No reinado de D. Afonso III (1250), Lisboa passa a ser a capital do reino. Quando, em 1290, são criados os Estudos Gerais, é em Lisboa que a Universidade é fixada. Apesar de ter sido transferida para Coimbra, em 1308, regressa à capital trinta anos depois. Em 1354 volta para Coimbra, mas em 1377 está de novo em Lisboa e, desta vez, para sempre. A partir do reinado de D. Fernando, Lisboa vai ganhando sempre, e cada vez mais, nobreza, carácter e dignidade. Durante o período do interregno, entre 1383-85, período conturbado em que a nacionalidade portuguesa se vê ameaçada e em que várias cidades tomam voz por Castela, é Lisboa que vai assumir a liderança do país com a escolha do Mestre de Avis, cuja defesa e aclamação pelo povo de Lisboa nos é mostrada por Fernão Lopes, no capítulo «Do alvoroço que foi na cidade cuidando que matavam o Mestre, e como lá foi Álvaro Pais e muitas gentes com ele». E, segundo Fernão Lopes, Lisboa é a «mais famosa entre as cidades, forte esteio e coluna que sustém Portugal, (...) vida e coração deste reino, purgada de todas as fezes no fogo da lealdade.»[19] Para Lisboa convergiram elementos de várias proveniências, tais como homens de letras, artistas, filósofos, juristas, moralistas, educadores e pedagogos, líderes políticos, etc.. Durante a primeira fase, em que o português e o galego são difíceis, se não impossíveis, de distinguir, floresce em toda a península uma literatura de carácter profano e religioso, compilada nos cancioneiros, dos quais chegaram até nós quatro valiosos exemplares[20]. A língua presente nos cancioneiros é de feição literária, o que significa que se trata de um registo diferente do da língua falada. As cantigas registadas nos cancioneiros representam, como bem nos lembra Serafim da Silva Neto, «uma estilização da língua falada contemporaneamente na região Entre-Douro-e-Minho, língua que em relação àquela que mais tarde se tornou padrão mostrava aspecto conservador». Os primeiros documentos em português são de natureza jurídica e datam dos finais do século XIII. Até 1957, eram considerados como os mais antigos o auto de partilhas, a que era atribuída a data de 1192, um testamento de 1193 e a Notícia de Torto, dos princípios do século XIII. A partir de 1957, o problema dos primeiros documentos renovou-se por completo. Foi nesta data que o Doutor Avelino Costa chegou à conclusão que o famoso auto de partilhas não era o original, mas uma cópia bastante posterior. A esta mesma conclusão chegou também posteriormente o Doutor Rui de Azevedo, que confirmou as suspeitas de falsificação ou, pelo menos, de cópia mais tardia, tanto mais que aparecem no aludido documento traços linguísticos próprios de uma época posterior à atribuída ao documento. Assim sendo, parece que os documentos não literários mais antigos serão a Notícia de Torto, que deverá ser dos princípios do século XIII, como já referimos (1211?), e o Testamento de Afonso II, de 1214. No domínio dos textos literários, considerou-se durante bastante tempo que o texto mais antigo era a célebre Cantiga da Garvaia (ou Guarvaia), atribuída por Carolina Michaëlis de Vasconcelos a Pai Soares de Taveirós. Actualmente pensa-se que este texto será do segundo terço do século XIII, pelo que os textos literários mais antigos serão uma cantiga de amigo de D. Sancho I (1154-1211) e uma cantiga de maldizer de João Soares de Paiva, nascido por volta de 1140 e que datará, segundo López Aydillo, de 1196. Antes de vermos alguns destes primeiros textos, vejamos algumas das características do português da época. De uma maneira bastante sintética, poderemos apresentar as seguintes: 1 - Abundância de hiatos por síncope da consoante intervocálica: exs.: door < latim DOLORE(M) veer < latim VIDERE 2 - Era fechada a vogal o em adjectivos com terminação em -oso, -osa e nos comparativos maior, melhor, pior, bem como noutras palavras em -or provenientes da terminação latina -OREM. Só mais tarde, por analogia com as formas do plural, as vogais passaram a ser abertas. Portanto, pronunciava-se [fremôsa], [piôr], [maiôr], etc.[21] 3 - As palavras terminadas em -ONEM e -ANEM em latim conservavam a terminação -OM e -AM. exs.: razom < latim RATIONE(M) multidom < lat.MULTITUDINE(M) pam < lat. PANE(M) 4 - O grupo CH tinha uma pronúncia africada, isto é, pronunciava-se [tch] 5 - Eram uniformes os nomes e adjectivos terminados em -OR, -OL, -ES e -ANTE. exs.: mia senhor fremosa 6 - Presença do artigo partitivo, à semelhança do que ainda hoje ocorre no francês actual. 7 - Presença dos pronomes adverbiais, ainda hoje existentes no francês. 8 - Grande quantidade de vocábulos de origem francesa e provençal. Todas estas características e muitas outras aqui não referidas poderão ser facilmente detectadas a partir da leitura das cantigas da época trovadoresca ou encontradas na obra de Pilar Vázquez Cuesta, Gramática da língua portuguesa[22]. Vejamos agora alguns textos do período galaico-português[23]: Texto 1: In Christi nomine. Amen. Eu Eluira Sanchiz offeyro[24] o meu corpo aas virtudes de Sam Saluador do moensteyro de Vayram e offeyro co' no meu corpo todo o herdamento que eu ey en Centegãus e as tres quartas do padroadigo d'essa eygleyga e todo hu herdamento de Creixemil, assi us das sestas como todo u outro herdamento: que u aia u moensteyro de Vayram por en saecula saeculorum. Amen. Fecta karta mense Septembri era MCCXXXI. Menendus Sanchiz testes. Stephanus Suariz testes. Vermuu Ordoniz testes. Sancho Diaz testes. Gonsaluus Diaz testes. Ego Gonsaluus Petri presbyter notauit. In: J. LEITE DE VASCONCELOS, Textos arcaicos, 3ª ed., pp. 14-15.

O texto acima transcrito é um documento notarial, um testamento em que Elvira Sanches lega ao mosteiro de Vairão diversos bens imóveis situados em Santarém e em Creixomil. Trata-se precisamente do testamento que, juntamente com o auto de partilhas, foi considerado até 1957 como o segundo texto mais antigo e hoje considerado, talvez, uma falsificação ou, mais provavelmente, uma cópia posterior do original.

Vairão é o nome de um lugar no concelho de Vila do Conde.

Elvira Sanches é o mesmo nome que se encontra no auto de partilhas. Este

testamento foi apresentado por J. Leite de Vasconcelos com a data de

1193. Texto 2: No mundo non me sei parella mentre me for como me vãy. ca ia moi ro por vos e ãy. mia sennor branca e vermella. queredes que vus retraya. Quando vus eu vj en saya. mao dia me levãtey. que vus enton non vj fea.

E mia señor des aquel. dia. y. me foy ami muy mal. e vus filla de don paay. moniz eben vus semella. daver eu por vos guarvaya. pois eu mia señor dalfaya nunca de vos ouve në ey valia düa correa.

O sistema rimático da primeira estrofe, tendo em conta os pontos assinalados ao longo da composição, seria a, b, b, a, c, c, d, e com rimas interpolada, emparelhada e solta nos dois últimos versos. Na segunda estrofe, os dois primeiros versos não se podem esquematizar. Os restantes seguem rigorosamente o esquema da primeira estrofe. A esquematização da rima torna-se muito mais fácil se efectuarmos uma nova transcrição da poesia, separando cada verso pelo ponto que parece marcar o seu final. Esta composição, como todas as do Cancioneiro da Ajuda, é anónima, ao contrário do que acontece com os outros cancioneiros. Para descobrir o nome do autor, Carolina Michaëlis foi ao Cancioneiro da Biblioteca Nacional e efectuou o estudo comparativo entre este e o outro cancioneiro. Verificou que a composição se encontrava no meio das cantigas de Pai Soares de Taveirós, concluindo dever ser este o seu autor. Para a atribuição da data de 1189, data esta que não deve estar correcta, Carolina Michaëlis apoiou-se nos versos em que se diz «... e ben vus semella daver eu por vos guarvaya». Relacionou este verso com D. Maria Pais, a Ribeirinha, a quem a cantiga deverá ser dirigida. Segundo se crê, estaria esta numa fase em que recebera grandes favores do rei. E, assim sendo, foi procurar um documento em que se fizesse referência às doações feitas por D. Sancho I a D. Maria Pais. Encontrou-o em Vila do Conde, num foral datado de 1189, data que não deverá estar correcta devido a erro do copista. A data do foral encontra-se em era romana e indica 1257. Para a reduzir à era cristã, terão de ser retirados 38 anos, o que dá a data de 1219. Após o estudo de vários historiadores, a data foi emendada para 1257 ou 1247, sob a alegação de um erro do copista. Foram-lhe retirados 10 anos, o que dá em era cristã a data de 1209, anterior à morte de D. Sancho I, em 1211. Dado que a base em que Carolina Michaëlis se apoiou para estabelecimento da data está errada, a cantiga da Garvaia deverá datar de 1200, segundo parece inferir-se dos forais de Pousada e Paradela. Outro problema suscitado pela Cantiga da Garvaia é o da sua interpretação. Branca e vermella deverá referir-se às cores do rosto, tanto mais que se trata de uma expressão frequente noutras composições da época. Retraya é uma forma do verbo retraer, que significa 'contar'. En saya parece aludir ao facto da mulher usar um vestido comprido e sem manto. O facto do sujeito poético a ter visto em saia sem outra peça de vestuário terá feito com que a mulher se lhe afigurasse mais bela, cativando-o. Daí o afirmar que em mau dia se levantou, porque então não a viu feia, apaixonando-se por ela. Mas o maior problema relativo à interpretação assenta na expressão e vus filla de don paay moniz. Esta permite mais do que uma interpretação, variável de acordo com a maneira como considerarmos, quer a forma pronominal vus, quer a palavra filla. Vus tanto poderá ser considerado como uma forma tónica como átona, enquanto a palavra filla poderá ser considerada como um nome ou como uma forma verbal. Se vus for uma forma tónica, separada da palavra seguinte por uma vírgula, a palavra seguinte terá de ser considerada como o nome filha e o fragmento terá como leitura «e vós, filha de D. Pai Moniz». Se o vus for átono, poderemos considerar a palavra seguinte como uma forma do verbo «filhar», podendo ser entendido quer no sentido de 'tomar', 'tirar', quer de 'apropriar-se', o que poderá dar estas duas leituras: «e vos toma de don Pai Moniz» e «e se apropria de vós Pai Moniz». Segundo Elza Paxeco, o vus é átono e não tónico, pelo que será [vos] em vez de [vós], o que dará lugar a uma interpretação diferente relativamente à palavra filla, que passará a ser uma forma do verbo filhar, que significa 'tirar, tomar'. Assim sendo, a leitura proposta por Carolina Michaëlis de Vasconcelos «e vós, filha de D. Pai Moniz» não estará correcta. Partindo da interpretação de Elza Paxeco, a composição em português moderno deverá ter o seguinte sentido: «No mundo não conheço desgraça igual à minha / enquanto as coisas me correrem como agora: / pois já me sinto morrer por vossa causa. / E, ai, minha senhora branca e vermelha, / quereis que vos lembre / que já vos vi em saia? / Em má hora me levantei naquele dia! / Porque não vos vi então antes feia? // E, minha senhora, desde aquele dia / houve para mim mui mal: / não só Pai Moniz se apropria de vós / como a vós parece coisa natural / que de vós receba (em compensação) uma garvaia, / quando até hoje nunca de vós recebi (como prova de amor) nem coisa no valor de uma correia». Para concluirmos a análise da cantiga, resta-nos dizer que a garvaia (ou guarvaia) era uma peça de vestuário bastante cara, feita de pele de arminho, donde o contraste de cores referido no poema: branca, da pele de arminho, e vermelha, das cores do rosto.

Entre os textos literários mais antigos encontra-se uma cantiga de maldizer de João Soares de Paiva e a célebre cantiga de D. Sancho I, que passamos a transcrever: Texto 3: Ay eu, coitada, como viuo en gram cuydado por meu amigo que ey alongado! muyto me tarda o meu amigo na Guarda!

Ay eu, coitada, como viuo en gram deseio por meu amigo que tarda e non ueio! muyto me tarda o meu amigo na Guarda.

C. B. N. 398, C. B. 348 O texto, atribuído por Carolina Michaëlis a D. Sancho I, é uma cantiga paralelística de métrica irregular. Encontra-se no Cancioneiro da Biblioteca Nacional com o número 398 e é anónima. O que levou Carolina Michaëlis a atribuí-la a D. Sancho I foi uma nota que se encontra no verso do fólio do C. B. N., na margem inferior, e que diz: Rº outro Rº das Cantigas q fez o mui nob' Rey don Sancho deyoit (Che) e diz ai eu coitada como uiue. Todavia, o problema não fica desde logo resolvido, pois para complicar a questão, na própria página da cantiga, aparece a rubrica que diz «El Rey don affonso de leon». Assim sendo, a quem atribuir a composição: a D. Sancho ou a D. Afonso de Leão? Mesmo que optemos por uma das hipóteses, continuaremos com o mesmo problema, uma vez que não saberemos a que rei D. Sancho ou D. Afonso de Leão a a atribuir. Carolina Michaëlis optou pela hipótese de D. Sancho I e propôs a data de 1199 em virtude de no refrão se afirmar que «muyto me tarda o meu amigo na Guarda» e por ter D. Sancho I concedido um foral à cidade da Guarda e aí ter permanecido por mais de uma vez. Segundo Silvio Pellegrini[25], é de Afonso X que se trata e o vocábulo guarda não é um topónimo mas sim um substantivo comum[26]. Os textos que transcrevemos, pertencentes ao período galaico-português, estão longe de primar quer pelo seu conteúdo, quer pelo seu valor literário. O primeiro texto constitui um exemplar de um documento notarial dos mais antigos que se conhecem; o segundo e o terceiro são já de carácter literário e destacam-se apenas pelo facto de serem dos mais antigos. Estão longe de revelar as capacidades literárias dos poetas deste período, o que equivale a dizer que, quer no domínio da lírica, seja ela de natureza profana ou religiosa, quer no domínio da narrativa em verso, encontramos composições dignas de figurar numa antologia, tornando-se difícil seleccionar um exemplar de cada. Há em muitas composições dos nossos trovadores, como bem o salienta Serafim da Silva Neto, «frescura e espontaneidade», aliando à beleza da imagística e aos sentimentos expressos uma grande musicalidade. Se as chamadas cantigas de amigo apresentam relativamente às cantigas de amor menor riqueza de ideias, têm para nós o mérito de serem mais espontâneas, menos artificiais e buriladas, com muito maior musicalidade e ritmo de feição mais ao gosto popular. No entanto, umas e outras abordam geralmente o mesmo tema ─ o amor ─, embora visto por facetas diametralmente opostas. As cantigas de amigo revelam-nos o sentimento amoroso pelo lado feminino; as de amor apresentam-nos o homem apaixonado e subjugado à dama, a quem prestam preito, isto é, vassalagem amorosa. Para encerrar a breve panorâmica aqui apresentada acerca da época galaico-portuguesa, procure realizar as actividades a seguir propostas na «Sugestão de trabalho». Aí encontrará três composições da época analisada. As duas primeiras, da autoria de D. Dinis, são respectivamente uma cantiga de amigo, paralelística perfeita, e uma cantiga de amor. A terceira composição é uma narrativa em verso de carácter religioso, na qual se apresenta um milagre da Virgem contado por Afonso X.[27] Quer D. Dinis, quer Afonso X, foram os dois soberanos que mais se distinguiram nesta época no domínio da literatura, tendo-nos deixado um elevado número de textos.

São-lhe apresentados três textos do período galaico-português da autoria dos dois reis mais importantes no domínio da produção poética: D. Dinis e D. Afonso X. Antes de os ler, preste atenção às questões formuladas, procurando efectuar as actividades aí propostas. Estas permitir-lhe-ão não só descobrir as ideias dos textos, segundo uma progressão lógica, mas também verificar e aplicar conhecimentos adquiridos em capítulos anteriores. Texto 1: Ay flores, ay flores do uerde pyno se sabedes nouas do meu amigo! Ay Deus, e hu é?

Ay flores, ay flores do uerde ramo, se sabedes nouas do meu amado! Ay Deus, e hu é?

Se sabedes nouas do meu amigo, aquele que metiu do que pos cõmigo! Ay Deus, e hu é?

Se sabedes nouas do meu amado, aquel que mëtiu do que mh á jurado? Ay Deus, e hu é?

Vos me preguntades polo uoss' amigo, e eu ben uos digo que é san' e uiuo; Ay Deus, e hu é?

Vos me preguntades polo uoss' amado, e eu bë uos digo que é uiu' e sano. Ay Deus, e hu é?

E eu bë uos digo que é san' e uyuo, e seera uosc' ant' o prazo saydo; Ay Deus, e hu é?

E eu be uos digo que é uiu' e sano, e seera uosc' ant' o prazo passado! Ay Deus, e hu é?

D. Dinis, C. V. 171, C. B. N. 533 1 - Leia atentamente o texto, procurando captar as ideias. Para sua ajuda, as palavras transcritas em letra negrita ou «bold» encontram-se na nota[28]. 2 - A composição pode dividir-se em duas partes distintas, com igual estrutura, existindo em cada uma delas um emissor e um receptor, entre os quais se estabelece a comunicação: 2.1 - Delimite as duas partes presentes na composição; 2.2 - Identifique o sujeito emissor e o receptor para cada uma das partes; 2.3 - Identifique, transcrevendo-as, as mensagens produzidas nos dois momentos da situação de comunicação existente no texto. 3 - Identifique o tema e o assunto do texto. 4 - Quando uma pessoa se encontra preocupada com algum problema, a maneira de aliviar o sofrimento é desabafar com alguém com quem tenha grande amizade e confiança. A essa pessoa com quem se desabafa e nos ouve pacientemente, dando-nos palavras de conforto, dá-se o nome de confidente. 4.1 - Haverá no texto uma situação de confidência? 4.2 - Caso afirmativo, identifique os intervenientes. 4.3 - Diga, por palavras suas, o que se passou. 5 - Ideologicamente, a composição pode reduzir-se a sete versos apenas. Efectue a síntese das ideias, transcrevendo esses versos. 6 - Do ponto de vista formal, uma composição pode ser isomórfica ou heteromórfica. Se é constituída por estrofes todas elas com a mesma estrutura, será isomórfica; se as estrofes apresentam uma estrutura variável, por exemplo, número de versos diferente ou diferente número de sílabas métricas, a composição será heteromórfica. 6.1 - Por quantas estrofes (coplas ou coblas) é constituída a composição? 6.2 - Verifique se os dois primeiros versos de cada estrofe apresentam dez sílabas métricas; 6.3 - Diga quantas sílabas métricas apresenta o último verso de cada estrofe; 6.4 - Que nome dá a esse último verso sempre igual em todas as estrofes? 7 - Se ideologicamente a composição é relativamente pobre, formalmente a cantiga apresenta características que lhe conferem ritmo e musicalidade. 7.1 - Sublinhe, usando cores diferentes, os versos que são rigorosamente iguais dois a dois. 7.2 - Verifique agora, relativamente às quatro primeiras estrofes, se o segundo verso da primeira estrofe é o primeiro da terceira e se o segundo verso da segunda estrofe é o primeiro da quarta. 7.3 - Efectue actividade idêntica à anterior relativamente às quatro estrofes seguintes. 7.4 - Compare as estrofes duas a duas. Verifique o que é igual nos versos e quais as alterações introduzidas. Repare, por exemplo, nos seguintes versos das estrofes 5 e 6: «e eu ben uos digo que é san' e uiuo;» «e eu be uos digo que é uiu' e sano.» Registe as conclusões que esta análise lhe permitiu tirar. 8 - Classifique os versos quanto ao esquema rimático e à qualidade da rima[29]. Texto 2: Quer' eu en maneyra de proençal fazer agora hum cantar d'amor e querrey muyt' i loar mha senhor, a que prez nem fremusura non fal nen bondade, e mays uos direy en: tanto a fez Deus conprida de ben que mays que todas las do mundo ual.

Ca mha senhor quiso Deus fazer tal quando a fez, que a fez sabedor de todo bë e de mui grã ualor e cõ tod' est [o] é mui comunal, aly hu deue; er deu-lhi bõ sen e des y nõ lhe fez pouco de ben, quando nõ quis que lh' outra foss' igual.

Ca en mha senhor nüca Deus pos mal, mays pos hi prez e beldad' e loor e falar mui bë e rjir melhor que outra molher; des y é leal muyt', e por esto nõ sey oi' eu que possa compridamente no seu be falar, ca nõ á, tra lo seu ben, al. D. Dinis, C. V. 123, C. B. N. 485[30]

1 - Leia atentamente o texto acima transcrito, procurando captar-lhe as ideias. Consulte a nota[31], que lhe apresenta a explicação das palavras transcritas em letra negrita ou «bold». 2 - Foi dito nas páginas anteriores relativas ao período galaico-português que uma das características desta época era a grande importação de vocábulos de origem francesa e provençal. 2.1 - Prove que a composição transcrita é um claro exemplo da influência da língua e cultura francesa e provençal em Portugal (Releia com atenção as notas referidas na alínea 1; 2.2 - Transcreva a expressão do texto que melhor revela essa influência; 2.3 - Que pretende concretamente o sujeito poético? 3 - Transcreva do texto expressões referentes às qualidades físicas, psicológicas, morais e sociais da «dona», preenchendo o quadro apresentado:

4 - Explique o sentido das seguintes expressões: 4.1 - «tanto a fez Deus conprida de ben / que mays que todas las do mundo ual» (vv. 7-8); 4.2 - Qual a intenção do sujeito poético ao efectuar esta afirmação? 4.3 - Esta afirmação encontra-se amplificada pelo processo repetitivo: transcreva outras expressões em que a mesma ideia é reforçada. 4.4 - A superioridade da mulher «louvada» é "superlativada" com uma expressão com a qual o sujeito poético conclui a sua caracterização. Transcreva-a e explique o sentido. 5 - As cantigas de medievais podiam ser de refrão ou de mestria. As primeiras eram consideradas mais simples, de feição mais popular, enquanto as segundas eram composições de mestre, isto é, composições que exigiam maior mestria, maiores conhecimentos e habilidade por parte do trovador. Segundo José Joaquim Nunes, as cantigas de mestria seriam «as mais antigas, propriamente cortesãs e de pura imitação provençal». Por outro lado, as cantigas profanas de temática amorosa dividem-se em duas classes, conforme o amor é visto pelo lado feminino ou pelo lado masculino. Se é a rapariga que fala do amigo, teremos uma «cantiga de amigo»; se, pelo contrário, o amor é visto pelo lado do homem, que fala da mulher amada, teremos uma cantiga de amor. Tendo em conta as informações fornecidas no parágrafo anterior, classifique o texto em análise. 6 - Na lírica medieval, existia um processo poético trovadoresco que consistia em ligar as estrofes entre si por meio de uma conjunção tal como, por exemplo, car, ca, pois, e, etc, conhecido pelo nome de atafinda. Veja se tal se verifica na composição em análise, destacando e classificando morfologicamente a conjunção utilizada. 7 - Analise formalmente o texto tendo em conta as alíneas: 7.1 - isomorfismo ou heteromorfismo; 7.2 - número de sílabas métricas; 7.3 - esquema rimático; 7.4 - Classificação da rima quanto: 7.4.1 - ao esquema rimático; 7.4.2 - à qualidade da rima; 7.5 - Classificação dos versos quanto à acentuação. 8 - Elabore um comentário pessoal ao texto, expondo o que pensa acerca dele [alguns aspectos que poderá ter em conta: valor literário; valor documental; actualidade ou anacronismo do tema, etc.] [32].

Texto 3[33]: Como Santa Maria feze estar o monge trezentos anos ao canto da passarya porque lle pedia que lle mostrasse qual era o ben que auian os que eran en Paraiso.

Quen a Uirgen ben seruira a Parayso ira.

E daquest' un gran miragre uos quer' eu ora contar, que fezo Santa Maria por um monge, que rogar ll' ia sempre que lle mostrasse qual ben en Parais' á Quen a Uirgen ben seruira...

E que o uiss' en ssa uida, ante que fosse morrer, Et porend' a Groriosa uedes que lle foi fazer: fez-lo entrar en hüa orta, en que muitas vezes ia Quen a Uirgen ben seruira...

Entrara; mais aquel dia fez que hüa font' achou mui crara et mui fremosa, et cab' ela s'assentou; et, pois lauou ben sas mãos, diss': «Ai, Uirgen, que sera? Quen a Uirgen ben seruira...

Se uerei do Parayso o ch' eu muito pidi, algun pouco de seu uiço ante que saya d' aqui, e que sabia do que ben obra que galardon auera?» Quen a Uirgen ben seruira...

Tan toste que acabada ouu' o mong' a oraçon, oyu hüa passarinna cantar log' en tan bon son, que se escaeceu seendo et, catando sempr' ala, Quen a Uirgen ben seruira...

Atan grand sabor auia daquele cant' e daquel lais, que grandes trezentos anos esteue assi ou mays, cuidando que non esteuera senon pouco com' esta Quen a Uirgen ben seruira...

Monge algüa vez no ano, quando sal ao uergeu; des i foi-ss' a passarynna, de que foi a el mui greu, et diz: «Eu d'aqui ir-me quero, ca oy mais comer querra Quen a Uirgen ben seruira...

O convent'.» Et foi-sse logo et achou un grand portal, que nunca uira, et disse: «Ai, Santa Maria, ual! Non é est' o meu mõesteiro; pois de mi que se fara?» Quen a Uirgen ben seruira...

Des i entrou na eigreja, et ouueron grand pauor os monges quando o uiron, et demandou-ll' o prior dizend': «Amigo, uos quen sodes ou que buscades aca?» Quen a Uirgen ben seruira...

Diss' el: «Busco meu abade, que agor' aqui leixey, et o prior e os frades, de que mi agora quitey quando fui a aquela orta; u seen, quen mi o dira?» Quen a Uirgen ben seruira...[34]

Quand' est' oyu o abade, teue-o por de mal sen e outrossi o conuento; mais, des que souberon ben de que fora este feyto, diseron: «Quen oyra Quen a Uirgen ben seruira...

Nunca tan gran marauilla como Deus por este fez, pelo rogo de ssa Madre, Uirgen Santa de gran prez! E por aquesto a loemos, mais quen a non loara, Quen a Uirgen ben seruira...

Mais d' outra cousa que seia? Ca, par Deus, gran direit' é pois quanto nos lle pedimos nos da seu Fill' a la fee, por ela, e aqui nos mostra o que nos depois dara. Quen a Uirgen ben seruira... a Parayso ira.

CSM, CE J. b. 2 e T. j. 1, CIII (ed. de Valmar), R. Lapa,

Alfonso X, o Sabio, Cantigas de Santa Maria, 15. (Vd. também op.

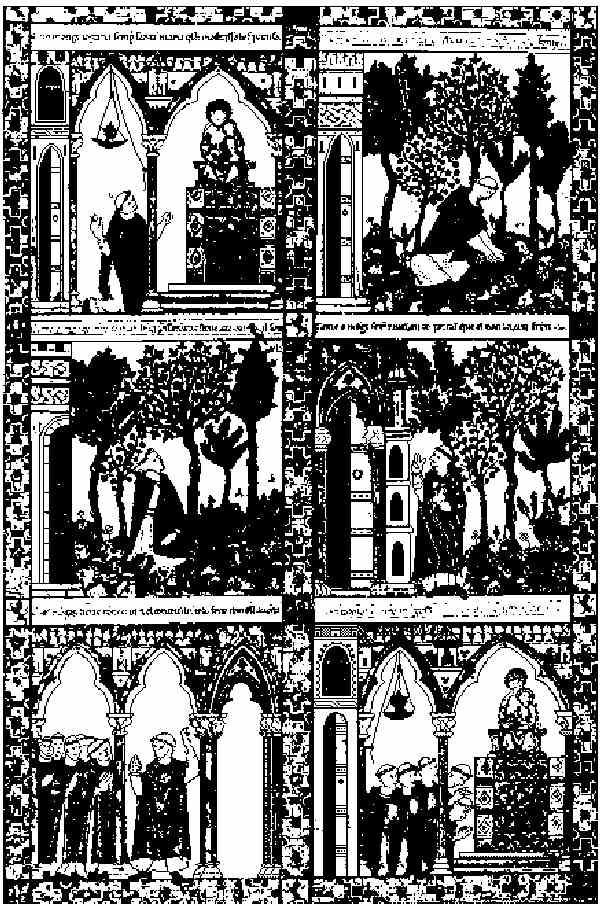

cit. de Corrêa de Oliveira e Saavedra Machado, pp. 152-154. 1 - Não leia, por enquanto, o texto anteriormente transcrito. Em vez disso, observe atentamente a figura 36, procurando interpretar a narrativa aí apresentada. Para sua ajuda, são-lhe apresentadas a seguir algumas orientações: 1.1 - Que tipo de texto se encontra documentado na figura 36? Em caso de dúvida, observe também o exemplar apresentado na figura 37. 2 - Centre a sua atenção na primeira imagem da figura 36: 2.1 - Onde se situa a acção? 2.2 - Que personagens aí se encontram? 2.3 - Que estará a fazer a personagem que se encontra na metade esquerda? 3 - Centre a sua atenção nas três imagens seguintes. 3.1 - Onde se passa a acção? 3.2 - Que faz a personagem principal? (Preste atenção às posições e atitudes assumidas por ela nas três quadrículas) 3.3 - Observe mais atentamente a terceira imagem. Além da personagem principal, encontra-se outra aí presente, cujo papel é importante. Localize-a. 3.4 - Trace uma diagonal na imagem três, ligando o canto inferior esquerdo ao canto superior direito. 3.4.1 - Que elementos se encontram nessa diagonal? Se não conseguiu responder à pergunta 3.3, tente fazê-lo agora. 3.4.2 - Procure descobrir o que estará a personagem principal a fazer. 3.5 - Observe nas três imagens o portal de entrada do mosteiro. 3.5.1 - Que alterações observa? 3.5.2 - Qual a função desempenhada por este elemento no desenvolvimento da história? 4 - Observe a atitude da personagem na imagem 4. 4.1 - Que facto revela? 5 - Centre a sua atenção nas imagens 5 e 6. 5.1 - Onde se passa a acção? 5.2 - Quantos elementos humanos aí se encontram? 5.3 - Que facto se estará a passar? 6 - Centre a sua atenção na imagem 6. 6.1 - Em que parte do mosteiro se passa a acção? 6.2 - Compare com a imagem 1. 6.2.1 - Tratar-se-á do mesmo local? 6.2.2 - Tratar-se-á do mesmo período de tempo? 6.3 - Para ajudar a descobrir a resposta para a questão 6.2.2, efectue a seguinte actividade: 6.3.1 - Compare o portal de entrada nas imagens 1 e 6. 6.3.2 - Observe a lanterna suspensa nas imagens 1 e 6. 6.3.3 - A que conclusão chegou? 7 - O que estarão os monges a fazer na imagem 6? 7.1 - Como explica a sua atitude? 8 - Chegou agora o momento de ler o texto. Faça-o consultando, para sua ajuda, as notas apresentadas com o vocabulário. Para facilitar a leitura, salte o refrão. 9 - Estabeleça uma relação entre o texto que acabou de ler e a banda desenhada medieval presente na figura 36. 9.1 - Procure fazer corresponder os diferentes momentos da sequência narrativa às imagens da figura 36. 9.2 - Tendo por base os três períodos de tempo fundamentais, divida o texto em partes.

10.1 - Compare-a com a da figura 36. Responda às questões, procurando justificar o seu ponto de vista. 10.1.1 - Qual a mais interessante? 10.1.2 - Qual a mais rica ideologicamente? 10.1.3 - Qual a melhor relativamente à qualidade da imagem? 11 - Analise formalmente o texto 3, tendo em conta os seguintes aspectos: 11.1 - Agrupamento estrófico: composição hetero ou isomórfica? 11.2 - Tipo de composição. 11.3 - Número de sílabas métricas. 11.4 - Esquema rimático. 11.5 - Tipo de rima.[35] [16] – JOSÉ JOAQUIM NUNES, Crestomatia Arcaica, 5ª ed., Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1959, pp. XXI-XXIII. [17] – Vejam-se os seguintes exemplos de palavras divergentes, que nos mostram bem a diferença e o grau de evolução entre as duas vias: LATIM CLAVEM -----> via erudita clave; via popular chave LATIM FOCUM -----> via erudita foco; via popular fogo LATIM PLANUM -----> via erudita plano; via popular chão Enquanto na via erudita, nos exemplos citados, apenas ocorre a apócope da desinência do acusativo latino, na via popular ocorrem diversos fenómenos: CLAVE(M) > clave > chave (apócope e palatalização); FOCU(M) > foco > fogo (apócope e sonorização); PLANU(M) > plano >*chano > chão (apócope, palatalização, síncope e nasalização. [18] – SERAFIM DA SILVA NETO, História da Língua Portuguesa, 3ª ed., pp. 380 a 395. [19] – FERNÃO LOPES, Crónica de D. João I, 1ª parte. [20] – Chegaram até nós quatro cancioneiros: o Cancioneiro da Ajuda, o Cancioneiro da Vaticana, o Cancioneiro da Biblioteca Nacional e as Cantigas de Santa Maria, de Afonso X. O Cancioneiro da Ajuda é de todos o mais completo. Apresenta apenas composições anteriores ao reinado de D. Dinis e deixa de fora os géneros mais vulgares, como as cantigas de amigo e as de escárnio e de maldizer. É no entanto valioso, porque é da própria época, apresentando a grafia de então e valiosas iluminuras, que documentam aspectos da vida da época. Os Cancioneiros da Vaticana e da Biblioteca Nacional foram compilados após a morte de D. Dinis, abrangendo um período de tempo mais vasto, apresentando poetas anteriores à época de D. Afonso III e posteriores a D. Dinis. Apresentam além disso todos os géneros de composições. De todos, o mais completo é o Cancioneiro da Biblioteca Nacional, também conhecido por Cancioneiro de Colocci-Brancuti por ter pertencido a este erudito italiano. Foi adquirido pelo governo português em 1924. Para um conhecimento mais aprofundado, quer dos cancioneiros, quer da lírica medieval, aconselha-se, além dos verbetes respectivos presentes em enciclopédias, a obra de ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA e ÓSCAR LOPES, História da Literatura Portuguesa, 8ª edição, Porto Editora, pp. 15 a 74. [21] – Regista-se entre parênteses rectos, embora sem recorrer a uma transcrição fonética, a pronúncia das palavras cuja vogal acentuada com circunflexo tinha um som fechado. [22] – PILAR VÁZQUEZ CUESTA e MARIA ALBERTINA MENDES DA LUZ, Gramática da língua portuguesa, Edições 70, 1988, 702 pp. [23] – Para um conhecimento mais aprofundado da lírica medieval, aconselham-se, entre outras, as seguintes obras: CORRÊA DE OLIVEIRA e SAAVEDRA MACHADO, Textos portugueses medievais, 2ª edição, Coimbra, Atlântida Editora, 1961. JOSÉ JOAQUIM NUNES, Crestomatia arcaica, 5º edição, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1959, CXXII+624 pp. [24] – Comentários às palavras por nós destacadas no documento: offeyro: do latim offerio, de offerire, por oferre, que significa oferecer; moensteyro: do latim *monisteriu- 'mosteiro'; Vayram: do latim Valeriani; eygeygga: do latim ecclesia- 'igreja'; hu: ao lado de outras formas como u e us, é o artigo definido masculino do singular o (do latim illu-); fecta: do latim factus, a, um 'feita'; Petri: apelido patronímico, forma do genitivo do latim Petrus. [25] – SILVIO PELLEGRINI, Studi su trove e trovatori della prima lirica ispano-portoghese, Turim, 1937, pp. 59-71. [26] – A cantiga atribuída a D. Sancho I tem tido várias leituras, das quais transcrevemos algumas: 1 - Segundo Silvio Pellegrini, na obra citada, apresenta a seguinte forma: Ay ei coitada como viuo Em gram cuydado por meu amigo que ey alongado chuyto me tarda O meu amigo na guarda

Ay eu coitada como viuo Em gm deselo por meu amigo Que tarda e non ueio muyto me tarda o meu amigo na guarda

2 - Segundo Oskar Nobiling, em Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, CXXI, p. 999:

Ai eu coitada! Como vivo em gram cuidado por meu amigo que ei alongado! Muito me tarda O meu amigo na Guarda!

Ai eu coitada! Como vivo em gram desejo por meu amigo que tarda e non vejo! Muito me tarda o meu amigo na Guarda!

3 - Segundo Leite de Vasconcelos, em Textos arcaicos, 3ª ed., pp. 17-18, encontramos a seguinte forma: Ay eu coitada, como vivo en gran cuidado por meu amigo que ei alongado! Muito me tarda o meu amigo na Guarda!

Ay eu coitada, como vivo en gran desejo por meu amigo que tarda e não vejo Muito me tarda o meu amigo na Guarda!

4 - Na edição da REVISTA DE PORTUGAL, cuja transcrição é idêntica à de Teófilo Braga, na sua História da Literatura Portuguesa, Idade Média, p. 188, encontramos o seguinte: Ay! eu coitada como viuo En gram cuydado por meu amigo Que ey alongado! Muyto me tarda o meu amigo na guarda!

Ay! eu coitada como viuo En gram deseio por meu amigo Que tarda e non veio! Muyto me tarda o meu amigo na guarda! [27] – Da Crestomatia Arcaica de José Joaquim Nunes transcrevemos os dados biográficos relativos aos poetas apresentados nestas páginas: Pai Soares, de Taveiroos ─ (Taveiroos equivale à forma actual Taveirós) Pertence este trovador à nobre família dos Velhos, a qual mais tarde devia ilustrar ainda outro seu descendente, fr. Gonçalo Velho, o descobridor dos Açores; a sua actividade poética, que se manifestou em cantares de amor e de amigo, deve ser colocada nos primeiros decénios do século XIII, parecendo até que ainda poetou no século XII (pág. 542 da op. cit.). D. Sancho I ─ A ser o segundo rei português o autor da cantiga de amigo que no Cancioneiro de Colocci Brancuti tem o nº 348, como prova D. Carolina Michaëlis de Vasconcelos (...), é este um dos primeiros que suspirou versos na sonora língua portuguesa (pág. 546 da op. cit.). D. Dinis ─ Ocupa sem dúvida o primeiro lugar entre os trovadores galego-portugueses o príncipe que a história cognominou de rei-lavrador. Do seu zelo pela instrução do povo é testemunho irrefragável a fundação da Universidade, do seu talento e fecunda veia poética falam exuberantemente os seus versos. Embora admirador e sequaz da escola provençal, não desdenhou o género popular, sendo um dos que maior número de composições nos deixaram desta espécie. A julgar pela especial estima que consagrou a seu filho bastardo, D. Afonso Sanchez, é de crer que algumas das suas cantigas de amor sejam dirigidas à mãe deste, Aldonça Rodrigues da Telha, filha dum fidalgo, Rui Gomes da Telha, nomeado numa das Cantigas, a 1.059, do Cancioneiro da Vaticana. Enquanto o mais rico dos trovadores figura nos Cancioneiros com 56 poesias apenas, existem deste monarca 138, repartidas pelos três géneros (pág. 532 da op. cit.). D. Afonso de Leão e Castela ─ Ocupa D. Afonso X, o sábio, um lugar distinto entre os trovadores do seu tempo que utilizaram a língua galego-portuguesa nos seus cantos, não só pelo que nos legou, mas principalmente pela protecção e acolhimento que na sua corte dispensou a quantos cultivavam a poesia nessa época. Além de cantigas de amor e maldizer em que se exercitou na sua mocidade, deu-se a um género especial, o verso sacro, escrevendo as suas Cantigas de Santa Maria, nas quais canta vários prodígios atribuídos à protecção da Virgem (...) (pp. 529-530 da op. cit.). [28] – pyno: do latim PINU(M) - pinho, pinheiro; nouas: o mesmo que novas, ou seja, novidades, notícias; hu: do latim UBI, confronte-se com o francês où, significa 'onde, em que'; pos cõmigo: combinou comigo. [29] – A composição de D. Dinis apresentada para análise é uma cantiga de amigo de refrão e uma paralelística perfeita com a característica de ser dialogada. Nas quatro primeiras estrofes ou coplas (na época trovadoresca, as estrofes eram designadas pelas expressões cobra, cobla ou talho), a rapariga pergunta às flores do verde pinho se têm notícias do seu amado e, nas quatro seguintes, as flores sossegam-na dizendo-lhe que o amigo está bem e que estará com ela antes do prazo marcado. Temos por tema o amor ou a preocupação da rapariga pelo amigo ou amado ausente. Quanto ao assunto, verificamos que a época é aquela em «que a flor tem consigo a cor», como diria poeticamente D. Dinis para se referir à Primavera. Possivelmente, o amigo ausente e que lhe jurou regressar andaria no fossado e ela, ansiosa e apaixonada, pede às flores do pinheiro que lhe dêem notícias dele. Elas sossegam-na dizendo-lhe que está vivo e são e que estará com ela antes do prazo expirado. Do ponto de vista formal, temos uma composição isomórfica, constituída por estrofes formadas por um dístico decassilábico com rima toante, excepto na 3ª e 4ª estrofes, e um refrão de cinco sílabas. Possivelmente a composição seria cantada por três vozes, isto é, a primeira parte por uma das moças que dançavam, a segunda parte por outra e o refrão seria cantado por um coro. A cantiga é também uma paralelística perfeita, uma vez que há repetição de versos segundo um esquema perfeito: o segundo verso da primeira estrofe é o primeiro da terceira e o segundo da segunda é o primeiro da quarta, repetindo-se depois o mesmo esquema na segunda metade do texto. Além deste tipo de paralelismo, verificamos existir também paralelismo estrutural e semântico entre os versos. Por exemplo, os primeiros versos das duas primeiras estrofes apresentam não só a mesma estrutura como também a mesma ideia, apenas havendo a troca de pyno por ramo. Idêntico facto ocorre com os segundos versos nestas e nas estrofes seguintes. Na segunda metade ocorre também um quiasmo, na medida em que as palavras, por exemplo, vivo e sano, são as mesmas, mas trocando entre si de lugar. Ideologicamente a composição é pobre, podendo reduzir-se a sete versos apenas, que passamos a transcrever em linguagem actual: «Ai flores, ai flores do verde pinho, / se sabedes novas do meu amigo, / aquele que mentiu relativamente ao que combinou comigo, / Ai Deus, e onde está? // Vós me perguntais pelo vosso amigo / e eu bem vos digo que está são e vivo / e estará convosco antes do prazo expirado». Se ideologicamente a composição é relativamente pobre, as repetições frequentes, próprias do paralelismo, e a sua interpretação por mais de uma voz deveriam conferir-lhe uma certa plasticidade, musicalidade e ritmo. Pena é que, à excepção de cinco cantigas de Martim Codax, se tenham perdido os registos musicais. [30] – Para os textos transcritos na sugestão de trabalho optámos, de entre as várias transcrições disponíveis em obras sobre a lírica medieval, pelas versões presentes na colectânea Textos Portugueses Medievais de Corrêa de Oliveira e Saavedra Machado, anteriormente citada. [31] – À medida que for lendo o texto, preste atenção ao vocabulário que a seguir lhe é explicado. Deste modo poderá ficar com uma ideia mais rigorosa do sentido do texto: querrey: forma da primeira pessoa do singular do futuro do indicativo do verbo querer, do latim QUAERERE, que significa 'buscar, procurar'. i: advérbio de lugar aí, do latim IBI (latim IBI >ii > i), que nos faz lembrar o pronome adverbial y da língua francesa. loar: infinito do verbo louvar, do latim lodare, em vez da forma erudita LAUDARE (latim LAUDARE > lodare > loar). Eis o sentido do verso onde se encontram esta e as duas palavras anteriores em português actual: «e procurarei aqui (ou aí) louvar a minha senhora». Como já foi anteriormente referido, as palavras terminadas em -OR eram nesta época uniformes, o que equivale a dizer que mantinham a mesma forma para o masculino e o feminino. prez: palavra proveniente do provençal pretz (do latim PRETIU-, que deu a actual forma portuguesa 'preço'), que designa o conjunto de dotes ou qualidades que tornavam a senhora digna de ser amada, podendo ser traduzida por 'mérito, dignidade'. fal: terceira pessoa do singular do presente do indicativo de falir, do verbo latino FALLERE (lat. fallit > fal). Neste caso, poderemos fazê-la equivaler a faltar: «a quem mérito nem formosura não faltam». en ou ë: forma proveniente de ende, do latim INDE, que terá dado a forma actual do pronome adverbial francês en e que encontramos também no português da época galaico-portuguesa com o valor de 'disso, acerca disso, daí'. conprida: forma proveniente do verbo comprir (do latim COMPLERE); significa 'perfeita, completa'. No caso do verso em que se encontra, «conprida de ben» significará 'cheia de bem'. ca: palavra que facilmente entenderemos se nos lembrarmos do francês car. É a conjunção subordinativa causal, proveniente do latim QUIA e significa 'porque'. comunal: palavra proveniente do «baixo latim» COMMUNALE-, está relacionada com os vocábulos comum, comunidade, comunicar, o que significa que a senhora era muito sociável, tratável, com boas maneiras ou até mesmo lhana. Como diz o próprio poeta, é ela «mui comunal, aly hu deve», que é como quem diz 'sabia comportar-se condignamente em sociedade'. hu: palavra que faz evocar a forma francesa où, é uma palavra proveniente do latim UBI, que significa 'onde, quando'. sen: tem a ver com senso, podendo significar 'juízo, pensar, opinião'. des y: significa 'além disso'. tra lo: significa 'além do'. al: provém do latim vulgar ale, por sua vez de ALID, ALIUD, significando 'outro, outra, outra coisa, outra pessoa, alguma coisa'.

[32] – Quando apresentámos algumas das características do português do período trovadoresco ou galaico-português, referimos a grande influência das línguas francesa e provençal na península, com importação de grande número de vocábulos. Tal como hoje, já por esta altura se notava uma grande influência da cultura francesa em Portugal, o que não será de admirar se nos lembrarmos da ascendência francesa dos nossos primeiros governantes. A composição transcrita de D. Dinis é uma prova irrefutável dessa influência. Apesar de noutra composição este grande poeta criticar os poetas provençais pela sua grande falta de sinceridade amorosa, ao trovarem por suas damas apenas na primavera, ele próprio quer agora compor uma cantiga de amor à maneira provençal. Esta cantiga caracteriza-se pelo seu isomorfismo e isometria. Trata-se de uma cantiga de mestria, isto é, de uma cantiga sem refrão, com três coplas isomórficas e isométricas, constituídas cada uma por sete versos decassilábicos agudos. Na composição o poeta exprime o desejo de fazer uma cantiga de amor à maneira provençal, a fim de nela louvar muito a sua senhora, a quem Deus concedeu tantos dotes físicos e morais que não há no mundo outra que se lhe assemelhe. No retrato traçado predominam essencialmente os dotes psicológicos. Exceptuando a «fremusura» e «beldade», termos praticamente sinónimos, tudo o mais se refere às qualidades morais, psicológicas e sociais da dama, expressas através das palavras ou expressões que destacamos do texto: prez; bondade; comprida de bem; sabedora de todo o bem; de muito grande valor; muito comunal ali onde deve (o que poderá ser entendido de duas maneiras: ou que é muito sociável, com boas maneiras, quando é ocasião para isso, ou que tem estas qualidades na medida certa, nem a mais nem a menos); tem bom senso; é exemplar único, sem igual; e além de tudo isto nunca Deus lhe pôs mal, mas sim louvor, falar muito bem e rir melhor que outra mulher; fê-la muito leal a ponto de ser impossível falar de maneira completa acerca dela. Por muito bem que se diga dela, ainda há-de ficar muito por dizer. Além da grande enumeração de qualidades, com recurso quer ao assíndeto, quer ao polissíndeto e aos advérbios, encontramos as estrofes ligadas entre si por meio de conjunção, neste caso da conjunção subordinativa ca, processo que na época trovadoresca tinha a designação de atafinda. O esquema rimático da composição pode ser reduzido à fórmula 3 (a b b a c c a), havendo por isso rima emparelhada e interpolada. Quanto à qualidade, a rima é consoante. Quanto à acentuação, os versos são todos agudos. [33] – Não leia já o texto transcrito. Se o fizer, prejudicará a sua actividade de reflexão. Passe directamente para as questões que lhe são apresentadas a seguir ao texto. Só depois, quando tal lhe for solicitado, deverá efectuar a leitura do texto. As palavras em letra negrita ou «bold» encontram-se explicadas nas notas ao texto. [34] – passarya: também grafado com as formas passarinna, passarinha, é uma palavra proveniente do latim PASSER + INU. Hoje masculina e com a forma passarinho, era na época arcaica do género feminino. porend: esta palavra é proveniente do latim vulgar porinde, por sua vez do latim PROINDE. Significa 'por isso, por este motivo, por causa disso, portanto'; pode também aparecer registada com as variantes poremde, por em, por en ou por ende. groriosa: o mesmo que gloriosa, ocorreu a assimilação regressiva completa do fonema L por influência do fonema da sílaba seguinte (lat. GLORIOSUS, A, UM; gloriosa- > groriosa). orta: o mesmo que horta, apresenta o sentido do actual vocábulo horto, isto é, jardim. ia: o mesmo que já (do latim JAM), significa 'logo, desde este momento, já'. crara: o mesmo que clara (do latim CLARUS, A, UM), pode surgir com o valor de adjectivo -claro- ou de advérbio -claramente, manifestamente,evidentemente. cab: forma apocopada ou elidida de cabo (do latim CAPUT 'cabeça, cume, cimo'), pode significar 'princípio, começo, fim, extremidade, extremo, cume, junto de, ao lado de; pode surgir em diferentes expressões como «como de cabo» ('como de princípio, de começo') «e cabo» ('ao cabo de, ao fim de'), «de cabo» ('de junto de') ou «por meu cabo» (fórmula de juramento). che ou ch': forma da segunda pessoa do pronome pessoal, que ainda subsiste no galelo e que corresponde ao actual português te. sabia: forma do presente do conjuntivo do verbo saber: saiba. galardon: também registado galardom ou gualardom, é uma palavra proveniente do antigo alemão WIDARLON e significa 'galardão, prémio, recompensa'. toste: forma do provençal tost, que deu no actual francês tôt, proveniente do latim TOSTUS, forma do particípio passado de TORRERE, significa 'logo, depressa, cedo'. se escaeceu seendo: significa que se enlevou, que se esqueceu de tudo quanto o rodeava e que ficou suspenso, alheado de tudo, como em êxtase. catando: forma do verbo catar (do latim CAPTARE), significa 'olhar, procurar', examinar'. lais: também registado com as formas lai, lays ou laix, de origem céltica (no irlandês, laid, 'canto, poema; no francês, lai, que deu origem ao inglês lay), designa um poema lírico ou narrativo, cantado pelos jograis ingleses. É bastante conhecido o lais de João de Lobeira, poeta que frequentou a corte portuguesa entre 1258 e 1285. sal: forma do verbo SALIRE, significa 'sai'. vergeu: o mesmo que vergel, pomar, jardim. greu: forma proveniente do latim GRAVIS, que significa 'grave, pesado', (latim GRAVIS > *grevis > greve > greu); significa neste texto 'penoso, desagradável'. oy mais: aparece também registado oymais (do latim HODIE MAGIS) e significa 'desde hoje, doravante, já'. querra: forma da terceira pessoa do singular do futuro do indicativo do verbo querer (cfr. fr. voudra); o étimo latino é QUAERERE, que significa 'querer, querer bem, bem querer, amar'. ual: imperativo optativo do verbo valer (latim VALERE), significa 'valha-me, acuda-me, socorra-me'. des i: surge também com as formas desy, des i, desi, des hi e provém do latim DE EX HIC e pode significar 'depois, então, desde então, além disso, ainda por cima'. demandou: do latim DEMANDARE, pode significar 'perguntar, demandar, procurar, buscar, pelejar'; confronte-se com o actual verbo francês demander. quitey: forma verbal proveniente do francês quitter, do baixo latim jurídico QUITARE, de QUIETUS, forma do supino do verbo QUIESCERE; QUIETUS significa 'quieto, calmo, tranquilo'; a forma quitar significa 'deixar, afastar, separar, livrar de, pôr de lado, desobrigar, pagar'. seen: também registada com a forma seem, é a terceira pessoa do plural proveniente do latim SEDENT, de SEDERE, que significa 'estar'. sen: também registado com a grafia ssem, provém do provençal sen que deu no francês actual sens ('sentido, senso'), proveniente por sua vez do latim SENSUS, significa 'juízo, inteligência'; na expressão «de mal sen» significa 'mau juízo, loucura, louco'.

[35] – O texto transcrito, da autoria de Afonso X (vejam-se as notas anteriores, nas quais foram apresentados alguns elementos acerca dos autores), embora considerado como uma cantiga de refrão e de atafinda, é no fundo uma narrativa versificada, com todas as características próprias do género narrativo: narrador e narratário, personagens, referentes espácio-temporais e acção, à qual nem sequer falta o diálogo. Para melhor atestar a nossa opinião, uma maravilhosa «banda desenhada» ilustra a cantiga CIII, cuja cópia está muito aquém da beleza original. Poder-se-á falar de banda desenhada quando nos encontramos em pleno período galaico-português? Mas que outro nome mais adequado poderemos empregar para uma sequência de seis imagens de formato quadrado, dispostas em três faixas ricamente emolduradas, às quais não falta sequer a respectiva legenda, evocando a moderna banda desenhada surgida por volta de 1920-1930? Recordemos, por exemplo, para o caso de Portugal, algumas das primeiras revistas de B. D. aqui publicadas, como é o caso, por exemplo, do ABCzinho, cujo primeiro número surgiu em 15 de Outubro de 1921, ou do jornal infantil Tic-Tac, surgido nos anos 30, e muitos outros. Comparando, por exemplo, a primeira página desta última publicação com a estampa 114 (vejam-se as figuras 36 e 37), que ilustra a cantiga transcrita, teremos de admitir que, exceptuando o texto, mais completo na revista, a sequência de seis imagens apresenta maior riqueza de informação e originalidade. Se observarmos a terceira quadrícula, encontraremos uma técnica gráfica utilizada na banda desenhada mais moderna, em que certas figuras ultrapassam os limites da cercadura, parecendo sair do espaço que lhes está destinado. Nesta terceira imagem, a figura de um passarinho, figura importante para o desenrolar da acção, encontra-se no ponto mais alto da imagem, na extremidade da árvore, saindo dos limites da quadrícula e ocupando a linha forte da imagem, formada pela diagonal que une o canto inferior esquerdo ao canto superior direito, permitindo estabelecer espacialmente a relação directa entre o monge, que olha e escuta embevecido, e a avezita. Os elementos envolventes, além de situarem a acção no espaço, permitem uma leitura do tempo. Prestando-se atenção aos pormenores arquitectónicos, especialmente aos relativos ao portal de entrada, veremos que estes se vão alterando, que vão mudando de estilo e enriquecendo-se, assinalando a passagem do tempo e marcando três épocas diferentes. Igualmente o interior da capela onde o monge reza à Virgem sofre alterações. Atentando-se na janela e na candeia que ilumina o altar, verificaremos que a janela era inicialmente simples, sem elementos decorativos, e que a candeia estava suspensa por uma corda presa na coluna central; na imagem final, a janela passa a apresentar elementos decorativos à volta e a corda que sustém a candeia passa a estar fixa na coluna junto ao portal de entrada. Uma observação cuidada da reprodução do original permitirá uma melhor apreciação e confirmação de tudo quanto dissemos. Convirá também frisar que esta estampa não é o único exemplar precursor da moderna banda desenhada. Nos códices medievais encontramos mais dois exemplares de igual jaez, além de iluminuras «panorâmicas» ocupando toda a largura da página, riquíssimas não só pela beleza da imagem e da cor, mas sobretudo pelo seu conteúdo, que nos dá a conhecer pela imagem aspectos da vida na Idade Média, mostrando-nos os tipos sociais – clérigos, cavaleiros, jograis e grandes senhores –, as actividades da época, os instrumentos musicais utilizados, etc. O texto transcrito é constituído por estrofes regulares, formadas por três versos agudos bastante longos, de catorze sílabas, e um refrão com dois versos de oito e sete sílabas métricas, segundo o esquema a a b B B. Trata-se de uma cantiga de carácter narrativo na qual se apresenta um milagre que a Virgem fez a um monge, permitindo-lhe que estivesse em êxtase durante trezentos anos ou mais, porque sempre lhe pedia nas suas orações que lhe mostrasse em vida qual o bem do paraíso. Apresenta como local de acção o convento e o horto; e como personagens, o monge, a cujo pedido a Virgem acede, uma avezita e os monges do convento. Entre o começo e o fim da narrativa medeia um espaço de tempo equivalente a trezentos anos. Além das personagens, encontramos presentes, logo no começo da narrativa, elementos referentes ao narrador e ao narratário. Num primeiro momento, constituído pelas quatro primeiras estrofes, o narrador introduz-nos no assunto, começando por nos dizer do que vai falar e por nos apresentar a personagem que, tendo entrado no jardim onde habitualmente ia, faz a sua oração à Virgem, apresentada em discurso directo. O fim da oração e do discurso directo marca o começo do momento seguinte, constituído pelas estrofes 5, 6 e 7, que correspondem ao milagre e à passagem de trezentos anos. As estrofes 8 a 13 mostram-nos o momento final, em que o monge regressa ao convento e onde encontra tudo mudado. O mosteiro já não é o mesmo que deixara. Apresenta novas características de que o próprio monge se dá imediatamente conta, ao verificar que o portal de entrada não é o mesmo. Em vez do portal simples por onde saíra, encontra agora um grande portal, que nunca vira e por onde entra. Uma vez lá dentro, nova surpresa o espera. Os monges, que ele assusta com a sua presença, são desconhecidos. Gera-se uma certa confusão. Os actuais ocupantes tomam-no por louco. No entanto, passado o primeiro impacto da surpresa e averiguados calmamente os factos pelo actual abade, compreendem que se trata de um grande milagre da Virgem, a quem dão graças pelo dom concedido. E a narrativa acaba com a lição de moral: «tudo quanto Lhe pedirmos com fé nos concede seu Filho por intercessão Dela». Poderemos, pois, para concluir estas breves linhas de análise, considerar o texto estruturado em três partes distintas, equivalentes a três períodos de tempo distintos: antes, durante e depois do milagre, obtendo-se a seguinte divisão: 1ª parte – estrofes 1 a 4: Introdução e apresentação do monge; 2ª parte – estrofes 5 a 7: Concretização do milagre; 3ª parte – estrofes 8 a 13: Regresso ao convento trezentos anos depois e agradecimento à Virgem. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|