|

NO

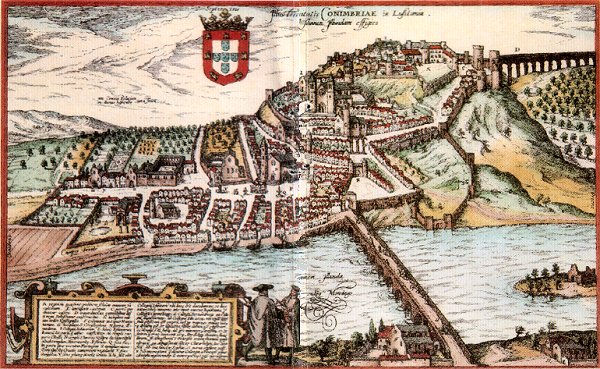

PONTO onde o Mondego tem o seu derradeiro estrangulamento, era

inevitável que desabrochasse uma cidade. A Ponte é o sítio

mais favorável à travessia antes dos terrenos alagadiços do

Baixo Mondego.

Daí

que o remoto trilho sistematizado na romanização como via

Olissipo-Braccara cruzasse fatalmente o Mondego neste ponto e

que das ensolaradas elevações da margem direita a mais próxima

e com água no subsolo se constituísse em guardiã da travessia

do rio.

Para

entender Coimbra na História, é de capital importância esse

fatalismo geográfico que lhe determinou papéis vários de

centralidade, fronteira, portagem, encruzilhada a diversas

escalas ao longo do tempo.

No

início da nossa era, o leito do rio correria fundo entre duas

acidentadas margens. A sedimentação provocou o alargamento do

leito, entretanto artificialmente reduzido com a construção de

cais e aterros que, definitivamente (?), impediram as cíclicas

inundações. Só assim pôde a cidade espraiar-se pelas

margens, coisa com menos de século e meio.

Da

Coimbra romana, Aeminium, pouco se sabe. Teria uma ponte, mas

dados seguros são apenas: o perímetro, o traçado das

muralhas, as portas, o aqueduto, a necrópole, a localização

do seu centro monumental/fórum na zona correspondente ao Paço

Episcopal/Sé Nova. Deste último conjunto restou o criptopórtico

em três pisos que hoje integra e parcialmente sustenta o Museu

Nacional Machado de Castro, quiçá a primeira operação de

obtenção de espaço público plano na difícil topografia da

cidade.

Estes

elementos eram articulados pelo, hoje em parte obliterado, eixo

orgânico que, da Porta do Sol chegava à Porta de Almedina e

que no centro cívico/fórum se cruzava com um outro, a matriz

da rua que atravessa a Alta entre os topos das couraças dos Apóstolos

e de Lisboa. A esta relação se deveria a regularidade da malha

que, até à reforma do Estado Novo, se verificava no Sul da

colina. Do período romano serão as já referidas couraças,

troços do «pommerium» romano que pelo interior do perímetro

muralhado articulava as portas e os extremos dos eixos

estruturantes.

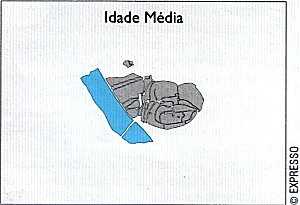

Da

queda do Império Romano à reconquista definitiva da cidade

pelos cristãos (1064), as várias trocas de domínio (suevo,

visigodo, islâmico) tiveram implicações urbanísticas desprezáveis.

A importância regional da cidade crescia. A mudança da sede de

bispado de Conímbriga para Eminio nos anos oitenta do séc. VI

foi a confirmação disso, e a partir dela se deu gradualmente

a mudança de nome para Colimbriae — Coimbra enfim.

Nos

primeiros tempos da nacionalidade, a permanência do vale do

Mondego como seu referente fronteiriço levou a que os primeiros

reis fizessem da cidade morada preferencial, ali nascendo

quase todos os príncipes da I Dinastia. Nesse contexto surgiu

o Mosteiro de Santa Cruz, fundado com o empenho de D. Afonso

Henriques, que para tal cedeu os seus banhos, umas prováveis

termas romanas.

A

lusa casa-mãe agostinha, para além de forja intelectual e

legitimadora da nacionalidade, foi também o primeiro da série

de conventos-panteões da monarquia portuguesa. As termas

tiravam partido da ribeira, a linha de água que corria no fundo

do vale, e a implantação do convento sobre ela catalisou o

crescimento da cidade sobre e para além do seu curso final. Em

contrapartida, constituiu-se como barreira à ocupação a

montante.

A

TÍMIDA extensão urbana fora de portas, desenvolvida segundo a

via Lisboa-Braga e comprimida entre a frente poente da muralha e

a linha média de cheia do rio, encontrava mais espaço. A

conjugação da porta Oeste (Almedina) com dois pequenos templos

cravados na encosta de então (S. Bartolomeu e S. Tiago) havia já

potenciado um alongado terreiro onde se realizava a praça. A

construção de uma ponte foi outro dos empreendimentos de D.

Afonso Henriques, obra que se prolongou pelos reinados

seguintes, a par com os constantes reforços da muralha, as

reformas nos templos, entre os quais a Sé (a meio do principal

eixo estruturante), e a fixação de instituições de assistência

e de conventos (Donas, Celas, S. Jorge, S. Francisco, Santa Ana,

S. Domingos, Santa Clara), todos em arrabalde ou na margem

oposta, dada a falta de espaço.

A

partir do séc. XIII, a estabilização das fronteiras tornou

definitiva a deslocação do centro administrativo para Lisboa.

Apesar de tudo, Coimbra solidificava a sua estrutura urbana. O

centro cívico da cidade, outrora concentrado em torno da Sé,

desceu o Quebra-Costas, não ultrapassando ainda a Porta de

Almedina. Era então grande o empenho régio em manter a população

a residir intramuros, para tal sendo concedidos grandes privilégios.

Mas a acessibilidade aos cais, a intensificação das trocas

comerciais e o grande terreiro comum a Santiago e a S.

Bartolomeu eram factores incontornáveis.

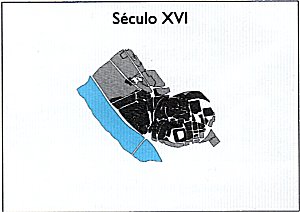

O

reformismo urbanístico do período manuelino veio confirmar

essa tendência. Para além de intervenções profundas em Santa

Cruz, do folgamento dos largos da Sé e de Sanção e da

integral renovação da ponte afonsina, o terreiro foi refeito

com a implantação de equipamentos novos ou renovados — Câmara,

pelourinho, tabeliães, açougue, mercado, Misericórdia,

hospital —, passando a ser o centro da cidade, a sua praça.

Com

ela se desenvolviam em altura e ocupação as ruas de Coruche e

da Calçada (futuras Visconde da Luz e Ferreira Borges),

preenchendo-se também o espaço até ao rio e Santa Justa, no

que hoje é o Terreiro da Erva. A cidade muralhada (Alta) foi-se

desertificando, mas muito pouco tempo depois um acontecimento

mudava definitivamente a sorte urbanística de Coimbra. Em 1537,

pela terceira vez, a Universidade foi transferida de Lisboa para

Coimbra, só que desta vez o radicalismo da reforma deu origem a

um amplo programa construtivo que a fixou definitivamente. Para

tal se lançou mão de todos os recursos possíveis, em especial

dos bens de Santa Cruz.

O

processo pode-se esboçar em dois momentos, a que correspondem

também dois espaços: a fase humanista na Baixa, com a instalação

do primeiro Colégio das Artes, gerando largo/pátio próprio e

a abertura da Rua de Santa Sofia; a da Contra-Reforma, que, a

partir da entrega da tutela do Colégio das Artes aos Jesuítas,

deslocou o centro universitário para a Alta.

O

rei cedera os seus paços para a instalação dos Gerais. Se a

abertura da nova rua é a face da reforma de D. João III, a

segunda é a marca que tornou Coimbra a única cidade do Antigo

Regime a manter vitalidade na sua velha cidadela e a ver sociológica

e culturalmente dividido — entre escolares e futricas — o

seu espaço urbano.

A

Universidade atraía uma população que era necessário alojar,

o que deu origem à densificação do casco urbano, em especial

na Alta, onde, com o jesuíta Largo da Feira, surgia a

toponimicamente reveladora Rua Larga. Com D. João V, à

inconsequente reforma dos estudos correspondeu uma valorização

urbanística do espaço universitário. Ergueu-se a nova torre

da Universidade, implantou-se a nova Casa da Livraria.

APONTANDO

um dos futuros eixos de desenvolvimento urbano, em 1748 e por

iniciativa episcopal, iniciou-se a construção do Seminário. A

cidade, que no século anterior substituíra os seus assoreados

conventos de S. Francisco, Santa Clara, Santa Ana e S. Domingos

(este ainda no séc. XVI) e agora renovava alguns dos templos

(S. Bartolomeu, Santa Justa, S. Pedro, S. João), continuava a

combater os excessos do rio.

No

auge do reformismo iluminista pombalino, a refundação da

Universidade, voltando-a para as Ciências e para o

experimentalismo, ficou muito aquém dos seus propósitos urbanísticos.

Apesar de tudo, o colégio jesuíta foi reconvertido em sede

episcopal, hospital universitário, Museu de História Natural e

Gabinete de Física, dando os seus anexos lugar ao Laboratório

Químico e o logradouro a uma nova praça. O Pátio das Escolas

ganhou a sua feição actual. A praça da Baixa perdeu

definitivamente o hospital e a Misericórdia agora instalada na

velha Sé. Mais determinante foi a criação do Jardim Botânico,

a mancha verde que cintou por todo o Sul a velha Almedina.

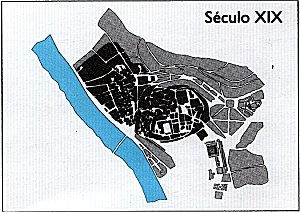

O

processo de construção do Botânico arrastou-se pelas

primeiras décadas da Idade Contemporânea e, com a extinção

das ordens religiosas, tornou inevitável a abertura à urbanização

da vertente oposta, ou seja, da Quinta de Santa Cruz.

Por

razões óbvias, só na Regeneração se conjugaram as sinergias

necessárias a mudança tão radical. Em 1866, a mudança do

mercado para o local actual, levando a praça da cidade à

designação de Praça Velha, foi um passo simbólico. A abertura

da actual Avenida Sá da Bandeira, para além de articular o

casario de Montarroio com a Alta, anulou a exclusividade de

utilização do velho eixo que atravessava esta até á estrada

da Beira. A actual Praça República passou a articular os acessos

ao burgo e à Alta, tirando partido do espaço de lazer que fora

dos crúzios e agora era da cidade: o Parque (ou Jardim) da

Sereia, onde a Académica veio a ter o seu primeiro campo de

jogos. O caminho-de-ferro (1864), uma nova ponte (1875), as

obras do cais, a concomitante abertura da actual Avenida

Navarro e com ela do mais directo acesso à estrada da Beira, a

reconfiguração do Largo da Portagem e a construção dos novos

Paços do Concelho são marcos da cidade pós-revolução

industrial, que no aterro do novo cais e em Santa Clara também

se industrializou.

Foi

com essa dinâmica que Coimbra entrou no séc. XX, expandindo-se

segundo a topografia e velhos caminhos rurais, refinando

tipologias arquitectónicas específicas como as da encosta de

Montarroio. Foi a pressão demográfica da imigração beirã

dos anos 30 (e a ligação de Salazar a Coimbra) que levou o

Estado Novo a empenhar-se no plano da cidade nas décadas de

1940 e 1950.

Na

esteira do plano encomendado a De Grõer surgiu um conjunto de

bairros sociais (Loreto, Cheira, Marechal Carmona/Norton de

Matos, Sete Fontes, Cumeada, Santa Clara, Fonte do Castanheiro),

sendo aglutinados pela cidade o lugar dos Olivais e os sítios

do Calhabé e da Arregaça e abertas artérias urbanas como as

avenidas Fernão de Magalhães, Afonso Henriques e Dias da

Silva. Para além da nova ponte, a concentração de outras

marcantes infra-estruturas urbanas (liceu, magistério, estádio)

serviu de suporte a uma das raras concretizações portuguesas

de um plano inspirado na Carta de Atenas: a Solum. Ainda hoje as

mais marcantes opções de ordenamento se inspiram nas reflexões

de De Grõer (vales das Flores e de Coselhas, ponte-açude,

circular urbana) e só há pouco se abandonou a polémica ideia

da Avenida de Santa Cruz (vulgo «bota-abaixo»).

Foi

no entanto a Universidade que registou a intervenção emblemática

do Estado Novo. Contra os princípios formulados por De Grõer,

foi (re)instalada no seu próprio espaço. De forma violenta,

o casco urbano foi arrasado, obras de arte destruídas e a

topografia radicalmente regularizada. Sem deixar de lamentar o

que se perdeu, não se pode, no entanto, deixar de registar que

nem assim a estrutura milenar da cidade, o seu perímetro e

acessos se remeteram em exclusivo para a memória.

WALTER ROSSA (Arquitecto)

|