|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

Sérgio Paulo Silva, Memória fugidia da areia, 1ª ed., Estarreja, 2014, 48 pp. |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

Durante muitos anos da minha vida quando, no verão, chegava à Torreira, passava, naturalmente, a maior parte do tempo na praia. Expunha-me ao sol, nadava, sozinho ou com amigos, indiferente às pegadas que se espalhavam pela areia. Tinha a casa junto à ria e o vício da pesca entretinha-me vazantes e enchentes até ao fazer das malas, passado o S. Paio. E tudo se repetia, muito igual de uns anos para os outros. As belas do meu tempo embeiçavam-se por outros e eu lambia as feridas lendo livros a esmo, vorazmente, sem me deter a olhar as pegadas do areal. Por vezes, absorto na leitura, não dava conta da aproximação dos bois que puxavam as cordas da rede. Com o aproximar do saco, mudavam a rota num ápice e as varas, com aguilhões, pressionavam-nos ao desvario. Tinha então que me mudar à pressa, carregando a trouxa de qualquer jeito, ouvindo um chorrilho de protestos dos pescadores para quem qualquer veraneante estava a mais. A praia era deles, o areal era deles, estavam a trabalhar, a fazer pela vida que nós estorvávamos atrapalhando o seu aflito labor.

Os bois – dez, doze juntas – assustavam, pela sua envergadura, eventualmente pela cornadura, e as pessoas não atentavam na sua mansidão de animais castrados. Sobretudo os veraneantes, que buscavam areias imaculadas e encontravam bosta, nem sempre seca, por todo o lado, clamavam contra a presença dos bichos. A cada passo eu suspendia a leitura para observar os momentos da faina: o penoso levar do barco para a praia, a sua sempre perigosa entrada no mar – o vencer da rebentação – o remar frenético e o distanciar do colosso onde mais de quarenta homens gritavam, chamando a força do peito aos braços e às mãos deformadas. Voltava à leitura e, quando me soerguia, via-o já longe, quase na linha do horizonte, dando a volta. O aumento da vozearia alertava-me para o seu regresso que ia igualmente observar e que constituía também um momento delicado.

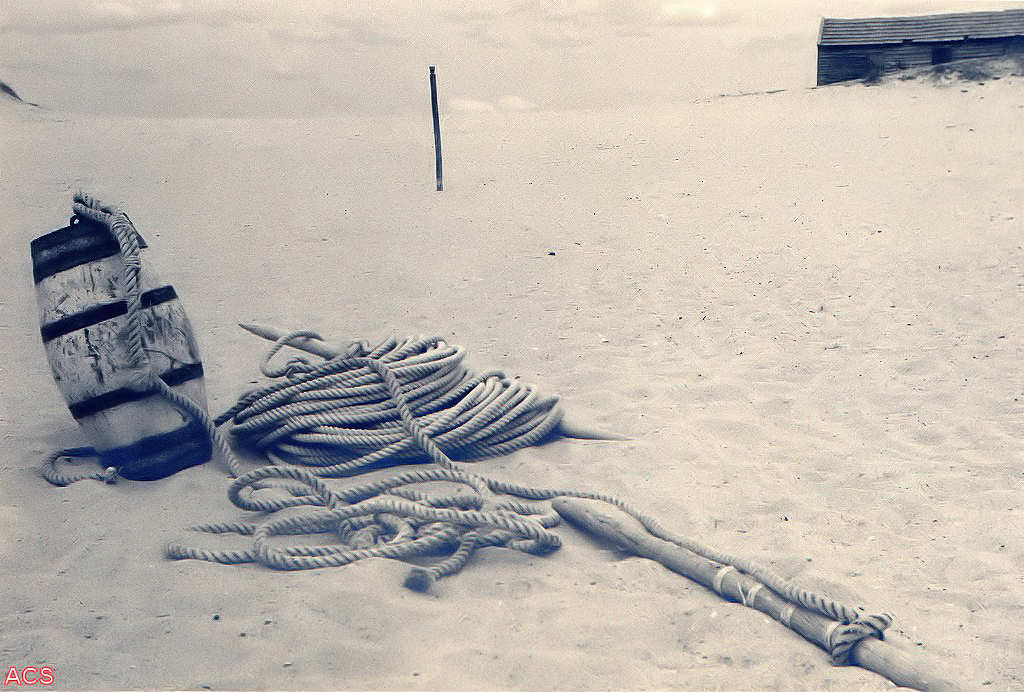

Muitos anos depois dou-me conta que os meus pobres livros, tudo quanto escrevo, tem o sinete da arte xávega: a angústia e a luta tenaz do começo, das primeiras palavras, e a incerteza pavorosa das últimas. Pelo meio fica apenas a canseira do remar, remar sempre, vencendo o vazio, preenchendo a distância. Recolhido o barco no areal, os bois puxavam as grossas cordas de sisal, fincando os cascos na areia, retesando os músculos num esforço continuado e moroso, desde a rebentação até lá acima, junto às dunas, animados pelos boieiros ou pelos miúdos que engrossavam a companha e cedo se tornavam mestres no armar do nó que acoplava a corda do jugo à corda das redes.

Fascinou-me sempre esse nó que se dava em segundos e se mantinha firme e cego até que os bois parassem e a corda que traziam presa ao jugo relaxasse, afrouxasse a tensão e pendesse, lassa. Então, quaisquer dedos de menino o desfaziam e os bois voltavam para baixo, quase sempre em correria forçada para que não se perdesse tempo e se mantivessem equidistantes as cordas que iam trazendo o saco. A maldição de Sísifo arrastava-se nos pobres bois, enquanto eu contemplava o prodígio daquele nó que os infernizava...

Esta arte de pesca, a arte xávega, chegou-nos ao areal trazida de

muito longe, do Mediterrâneo, por gentes do norte de África, que também

nos fez. Existiu nas praias do Algarve e em muitos areais ao longo da

nossa costa e foi morrendo, com o correr dos séculos, até conhecer o seu

apogeu na Vagueira, na Torreira e no Furadouro. Foi já após a sua

extinção que casualmente encontrei num livro

– Crónicas em Prosa de Mar

e Verso de Cordel, de António de Abreu Freire

– reproduções

fotográficas, que pelo autor gentilmente me foram cedidas, de azulejos existentes nas ruínas romanas de Cartago, que me

revelaram o quanto tudo isto é velho, antigo. Lá estão homens puxando as

redes, outro pescando com uma fisga, lá estão os bois, como auxiliares

do esforço de pesca, e o nó, o fascinante nó!...

De vez em quando espraiava o olhar pela vastidão do mar procurando divisar as bóias que anunciavam o saco, a proximidade da saída da rede. As bóias, que eram dois pequenos pipos pintados de branco, foram mais tarde substituídas por bóias de PVC, de cor alaranjada, moléstia que enfermou todas as artes de pesca e embarcações: as bóias de vidro passaram a ser de alumínio, antes de serem de plástico, como aconteceu às de cortiça. As próprias redes, inicialmente feitas de linho, as cordas, feitas de sisal, tudo passou a ser feito de materiais plásticos e nestas, como em todas as coisas da vida, os olhares, os cheiros, o que sentem os dedos, pesam enormemente.

Quando os pipos davam ao areaI e os pescadores encurtavam a distância

entre pontas, eu ia-me chegando e apreciando outro pormenor que também

me entusiasmava, os amuletos metálicos que os bois ostentavam entre a

cornadura. Hesitei alguns anos em inquirir os boieiros sobre esses

artefactos e pedir-lhes que me vendessem um conjunto. O acanhamento

custou-me caro. Nos derradeiros anos em que os animais serviram na faina

já nenhum os trazia, nada mais tinham entre os cornos que as piaças e as

cordas das cangas. Os abutres cheiram sempre de longe a carniça e não reconhecem outra lei que a dos seus interesses, mesmo

que seja coisa miúda.

Por muito generoso que o

mar tivesse sido no lanço, nunca o peixe era cabonde para tantas

necessidades, para tanta ambição, para tanto esforço, tanta ilusão.

Eram raros os gritos de

júbilo à saída do saco e constantes os remordimentos pela magreza da

safra. Mas, descontando algum raro azar com os aparelhos, sempre havia

um fervilhar prateado quando o canivete afiado amanhava o saco. O peixe, na aflição da morte, crepitava aspergindo escamas sobre as

roupas e os corpos de toda a gente. Cachopitos, como eu o fora, furavam

por entre a floresta de pernas para apanhar peixitos sem saber que

podiam tocar nas lacraias e sofrer dores horríveis, que só o amoníaco

–

que ali ninguém tinha

– poderia suavizar.

À lufa-Iufa, pescadores e peixeiras enchiam cabazes, escolhiam o peixe, algum para lotear. Recordo-me de lanços onde saíram peixes-gata, corvinas grandes e outros que inundavam de gritaria o areal. No desfazer da festa havia sempre uma data de cações, que então eram para mim pequenos tubarões, uma espécie de lobo-mau mal amado que inspirava aversão e ficavam, arremessados, a apodrecer pelos cantos. Mais de uma vintena de anos passados, um acaso fez-me dar conta de quanto perdi, quanto perdemos. Um dia, na cantina da fábrica onde trabalhava, o prato de carne não me agradava e, amante de caldeiradas, optei pelo prato de peixe, que era uma caldeirada de cação. Paciência, sempre comeria as batatas e molho ensopado. Mas meti o garfo naquilo e a surpresa levou-me de imediato a perguntar como foi possível um peixe tão rico, de textura e de sabor, ter sido tão menosprezado? Para algumas das juntas de bois a escravidão tinha acabado mas, para outras, a cruz ainda continuaria a pesar. À medida que os cabazes iam ficando cheios de sardinha, sabogas, cavalas, carapau, enfim, o que tinha caído na rede, iam sendo postos nos carros, que tinham rodas largas adaptadas à movimentação na areia, para seguirem para os armazéns de peixe que ficavam junto à ria. Existiam vários, mas distinguiam-se três, o do Alfredo da Ruiva, mais a norte, o do Abílio Sassu e o do Tomaz, restando deste ainda o edifício onde hoje funciona uma peixaria e venda de gelo. Junto à Rampa, ali ao ladinho do café do Guedes, havia sempre uma grande azáfama de peixeiras que lavavam o peixe na ria e partiam na lancha para o irem vender pelas portas da Murtosa, por Estarreja fora até aos limites do concelho de Albergaria, sopesando à cabeça as pesadas canastras e calçando os sapatos com que tinham nascido... Algumas, por não ser essa a rota da lancha, porfiavam por uma boleia de mercantel até Pardilhó.

A cruz final dos bois não dispensados era de tal modo pesada que não raro era preciso atrelar duas juntas para que se conseguissem transportar os carros cheios de cabazes até aos armazéns.

Meu sogro tinha a paixão da pesca às enguias com minhoqueiro. Na velhice, já com mais tempo disponível, ia por vezes dias seguidos, batendo muito as águas de Pardilhó e de Válega. Quem se dedicou a isso sabe que os caranguejos infestavam a ria e como eram gulosos pelo minhoqueiro. Prendiam-se muitos que se sacudiam para dentro da bateira para (ao menos esses...) não infernizarem a função. Para casa o meu sogro trazia apenas as enguias e eu imaginava que a caranguejada fosse lançada, para qualquer canto, na hora de arrumar as trouxas. Um dia, porém, fui ao telheiro à procura de qualquer coisa e, não sei porquê, levantei a tampa de um bidão grande de plástico que estava lá a um canto. E o cheiro intenso a escaço entrou-me de imediato pelo nariz e inundou-me a alma. Era para o bidão que ele arremessava os caranguejos, se calhar para que a pequena horta da minha sogra tivesse melhores novidades. Eu é que, após a descoberta, não mais deixei de levantar a tampa do bidão, sempre que passava pelo telheiro, para aspirar aquele perfume, agora inebriante, que me devolvia os anos da juventude. Ainda a propósito desses armazéns, há um texto cuja leitura pode ajudar a sentir melhor esse mundo desaparecido. É da autoria de P.e André Lima, data de 1903 e retirei-o do livro A Safra. |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||