|

UMA FÁBRICA MODIFICA UMA

POVOAÇÃO MILENÁRIA

E RESTITUI-LHE A FUNÇÃO

DE ATRACÇÃO POPULACIONAL

POR

EDUARDO CERQUEIRA *

Em cinco céleres lustros – por uma causa

que, de certo, seria despropositado e exageradamente desconforme apontar

como exclusiva, mas se mostra, nítida e incontroversamente sobrepujante

de qualquer das demais que no efeito concorrem, extrínsecas e de

incidência generalizada, ou localizadas e determinantes autóctones –

Cacia da sua predominante «vis rustica» secular não se restringiu

ao progredir na área de ocupação habitacional e no número de construções

novas que nela se implantaram e em quanto eles atraíram nele afluência

alienígena.

Novas condições físicas e com repercussões

de feição humana nas surgidas estruturas mesológicas, novas e

renovadoras, e com mais vigorosos húmus criativos, a modificaram, em

breve quarto de século, mais acentuadamente que em todo o tempo

precedente que, sem certidão embora, vinha somando. E esse

recém-despontado condicionalismo firmou com maior segurança de

subsistência os elementos nados, do mesmo passo somando-lhe pelos rumos

que daqui irradiaram como de um pólo, ao revés, por eles, de todo o

redor, atraía, tentador, promitente, factor de acção e prosperidade

individual e de lares com melhores confortos e auspícios.

A povoação, por consabidos rastos

documentais, mormente por esse sistema de escrita natural que no solo se

acama como as páginas se sucedem, e por vezes revolve e subverte, mas

conserva, deixa, lenta mas exacta, a crónica do evolver geológico

exarada – aparentemente em dilatados períodos, apenas porque a nossa

penetração analítica não atinge ou não discerne o pormenor. Neste trecho

topam-se, mesmo incongruentes na descontinuidade, rastos concretos,

ainda que motivadores, por vezes, de interpretação conjectural e frágil,

pegadas na sedimentação, vestígios postos à nossa capacidade de

discorrer com lógica ou com desferidos voos de fantasia, nos brandos

solos aluvionares sobrepostos.

Anda referenciada a forma geofísica, se não

remontante a antigas épocas geológicas, que a elas não poderia recuar-se

ao que ainda não havia emergido, com certeza do terciário. E, depois,

com algumas marcas evidenciáveis de feição proto e pré-histórica,

podemos retroceder para os primeiros indícios da Cacia que hoje nos

atrai a atenção, profundamente no tempo.

E, sem querer imiscuir-me num âmbito de

saber que de largo excede a minha regedoria, pois o facto de, com

propensões desgarradas, ter passado por aulas de ciências geológicas e

paleontológicas, não me credencia nem me intimida nessas matérias, posso

aqui arrimar-me à familiaridade e ao estudo que a Alberto Souto conferem

nestas questões autoridade de abonador. Citá-lo-ei pois, do seu bem

deduzido trabalho «A Pelagia Insula, de Festus Avienus»(1). Aí

escreve o ilustre e polifacetado aveirense, corroborando o que venho a

aventar:

«Longe de mim defender já hoje a tese de

que, 500 anos antes de Cristo, a Ria de Aveiro era o aparelho litoral

que presentemente conhecemos. Mas, pelo conhecimento que tenho da costa

portuguesa, conhecimento não directo apenas, mas geográfico e geológico,

o que afirmo, com Martins Sarmento, é que o fenómeno descrito por Avieno

/.../ só era possível no estuário do Vouga, ou no local ocupado hoje

pela Ria de Aveiro, onde o carácter da vegetação lagunar(2) se mantém

ainda tal como a descreve o autor da Ora Marítima na sua

Pelagia Insua». Assim, pois, no raio de Cacia, quando a Ria ainda se

encontraria na fase de insipiência.

Poderei continuar dando homem por mim. Só

com «prata da casa», que felizmente não falta e de excelente quilate.

Neste passo abonatório com um autor que ao relancear a história

económica de Aveiro lhe buscou as raízes de mais profunda ancianidade

significativa – aquele que nesta faceta mais lúcida, pormenorizada e

fundamente prospectou o passado da sua terra – o Comandante Silvério da

Rocha e Cunha.

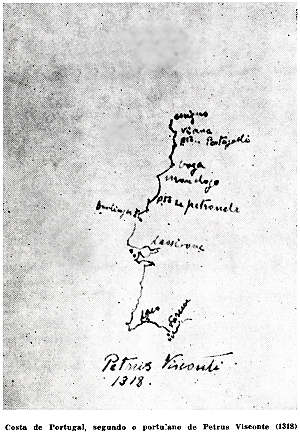

Citando e reproduzindo o portulano de Petrus

Visconte, referenciado ao ano de 1318, escreve(3) esclarecedoramente o

escrupuloso e exigente estudioso

/ 22

/ dos temas de economia

aveirense, especialmente os ligados aos aspectos portuários:

«Não existia a laguna de Aveiro, formando a

costa, a partir do local onde hoje está a lagoa de Esmoriz, uma grande

franchadura até ao Cabo Mondego; o estuário, onde desaguavam os rios

Águeda, Cértima e Vouga, comunicava directamente com o mar no ponto,

situado a 34 milhas do mesmo Cabo Mondego, que na carta actual fica

situado entre Cacia e Angeja».

E, noutro passo, corroborando o ponto de

vista das nossas asserções, manifestando que o portulano de Petrus

Visconte, datado de fins do segundo decénio do século XIV, representou

já uma costa muito posterior ao domínio romano, mas bastante anterior à

sua data, possivelmente de cinco centúrias antes, observa: E, noutro passo, corroborando o ponto de

vista das nossas asserções, manifestando que o portulano de Petrus

Visconte, datado de fins do segundo decénio do século XIV, representou

já uma costa muito posterior ao domínio romano, mas bastante anterior à

sua data, possivelmente de cinco centúrias antes, observa:

«Uma grande abertura entre Cacia e Estarreja

interrompia a linha da costa, constituindo a entrada de um braço

marítimo onde desaguavam o Vouga, o Águeda e o Cértima.»

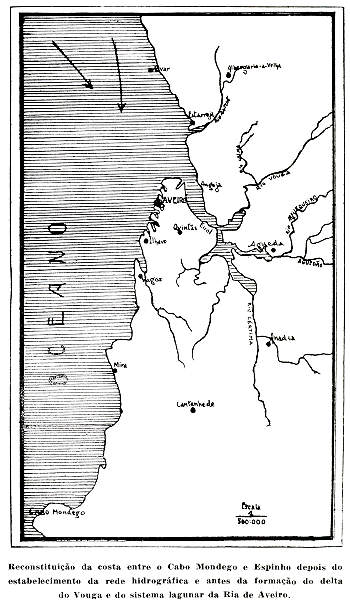

Fundamentando, com judiciosos assertos as

opiniões unânimes dos estudiosos do tema, intui a evolução desta zona do

litoral, adiantando:

«No estuário do Vouga entravam francamente

as águas do mar misturando-se com as dos rios; formaram-se, assim, os

depósitos de aluviões fluviais e marítimos que o colmataram

naturalmente. As sondagens geológicas não deixam dúvidas sobre a

proveniência mista das sedimentações que o entulharam.»(4)

Ora muito mais por tempos de antanho, como

aduzimos, ficaram no aro caciense sinais castrejos. Se não por

espontânea genitura de população propriamente aborígene daquela

circunscrita área, consequente às propiciações que do terminal fulmíneo,

espraiado, estimulavam a criatividade, fixação e defensão de posições de

mais um posto de atalaia e troca mercantil aos romanos ocupantes e

imiscuintes nesta zona, desde tempos do mencionado Rufus Festus Avieno,

ou já precedentes.

Velha e lenta, por essas longínquas eras

brotante, lograria o primeiro surto – o do estabelecimento de uma

posição adequada aos intentos de aproveitamento de valores económicos

interiores e da bacia hidráulica que a esse ponto fulcral confluiria, e

à política de transporte dos romanos ocupantes, que estanciando pelo

contacto e o exemplo de predeterminada cativação germes civilizadores,

não abdicavam dos proveitos possíveis e procurados, na sua permanência

de fins com expansionismo colonizante.

A via fluvial, navegável até para além dos

dois miriâmetros, quer no sentido exclusivo do Vouga, quer no do Águeda,

facultava-lhes o transporte nas embarcações, de pequeno porte embora,

que se faziam às rotas de marginações costeiras, à prudente vista de

terra, anteriores ao uso do governalho e, claro, dos subsequentes

instrumentos náuticos.

Cacia, pois, se na época da dominação romana

não se situava precisamente na foz do velho Vouga, que manava de uma

nascente, pouco mais de uma pena de água, rasgada na rocha granítica,

firme e imponente – a que depois se chamou e é orologicamente da Lapa –

logo provém do que lhe ficava à ilharga. Haveria que garantir a

segurança dessa porta do (e para) o mar. Suceder-lhe-ia, logicamente

consequente – se não mesmo com precedência da população que poderemos

qualificar de autóctone da Cacia vouguense, da região serrana ou das

margens declinantes para os plainos da costa – que cambiava como o sal

dos primeiros marnotos alavarienses os produtos da lavoura e pastorícia

das terras mais altas que o chão raso, ao rés do nível oceânico, das

salinas.

Com um pequeno punhado de habitantes quando

a laguna apenas começava a esboçar-se em nortenhas dunas de paragens

ovarenses, com o mar ainda em reentrância amplamente aberta nestes

paralelos da costa, passara a fase de estabelecimento e da fixação com

ténues, rudimentares estilos de subsistência e radiculações escassamente

consistentes.

Então, todavia, a desabrolhante Cacia, com

esse ou outro topónimo, pré-romano ou de crisma de

/ 23

/ popularizado sabor ao latim

bárbaro que na zona se difundiria, constitui um ponto de afluxo humano.

Aparte aquele mínimo de guarnição de ocupantes, interessadamente

complacentes, que garantisse a segurança da foz ainda sujeita aos

efeitos das marés e ao caldear de água salgada, naquela porta de

intercâmbio, das recíprocas correntes, de certo de desequilibrada

balança no cotejo dos dois sentidos, mas assim mesmo fulcral núcleo de

troca, estanciava-se, com moradia permanente, num povoado com, ainda que

rudimentares, as condições de habitabilidade que prendem, e depois

aglutinam.

E comerciava-se, muito provavelmente,

enquanto ao lançar raízes e ao adoptar a terra para os lares

constituídos ou transferidos se arroteavam as margens de recente

sedimentação e a enriquecer de húmus com pertinácia.

As gentes da serra, mais instáveis que o

solo firme, agreste, inamovível e inóspito, tinham um pendor para o

oceano, intrigante nos seus ainda ignotos mistérios, e vinham com o rio.

Os segredos e as lendas e porque descer, com a água em busca do mar,

tentam. E, ao contrário do que no seu mais intuitivo e literário que

científico estudo, o escritor e pensador aveirense Jaime de Magalhães

Lima, Os Povos do Baixo Vouga(5), quando no seu estilo tão pessoal e

atraente diz: «... para leste, alçapremam-se em seus vestígios pouco

hospitaleiros, solitários e exclusivistas, os enxames de peões que a

vastidão continental criou e tendem pouco a descer à costa, porque o

serrano teme o mar como um monstro fabuloso» – propendo a crer que,

sobrelevando as correntes de indivíduos nórdicos ou mediterrânicos,

geretrizes dos tipos entremeados de ílhavos e murtoseiros, os cacienses

terão sobretudo ascendência de gentes da Lapa, ou caramulana ou de

outras quaisquer vertentes.

Como as areias que o rio desagregava – na

continuada acção da água mole em pedra dura – da rocha coesa, e depois

carreava para as novas terras e os novos espaços lagunares, e as

depositava, lavadas e claras, pelas beiras do mar, a que usurpava

sucessivos espaços.

Desciam, tentados por estilo de vida que se

prenunciava menos agreste de labutar e mais reprodutivo de proveitos,

pelo caminho paralelo ao veio de água que, se, de todo não se lhe abria

franco e fácil, pelo menos os induzia a procurar o novo com perspectivas

de melhor, promissor na tentação latente, e se apresentava às suas

inquietações e aos seus anseios mais determinativos com a desafiante

persuasão de uma bússola, incitadora e contumaz no apontar de um rumo.

Não importa prospectar em alusões topadas um

quanto a esmo uma linha sem descontinuidades, mas reconhecer um facto. E

esse, senão irrefragavelmente testificado, impõe com elementos bastantes

para levar a crer que, neste pólo de atracção que foi Cacia logo na sua

juventude mais tenra, quando – ainda em étimo latino ou com qualquer

vínculo linguístico anterior – adquiria, praticamente na foz do Vouga

estruturações de um muito provável opidum. (6)

A índole deste artigo não proporciona as

ensanchas bastantes para nele caberem mais que alusões fugazes ao

significado, importância e prestígio que foi adquirindo com a idade e

madurez – por muito relativas às proporções diminutas que sempre

apresentou e às demais restritas condições de aglomeração humana, de

insuspeitadas potencialidades futuras, e, assim, pouco além de uma

insipiência, com poucos incentivos de expansão.

Um documento de que se não extraiu o partido

que justifica, demonstra, porém, que, já em princípios da segunda metade

do século XIV, Cacia – que anda mencionada entre os bens doados ao

Mosteiro de Lorvão, pelo Conde D. Henrique e D. Teresa, ao encetar-se o

último quartel da décima primeira centúria do nosso calendário –

adquirira valia e projecção como ponto de referência e, digamos, de

apelidação, como que topopatronímica, de que quanto com a povoação, um

tanto umbilicalmente na circunstância, mostrava afinidades próximas.

D. Pedro I, na verdade, num documento que

fez emitir em 15 de Abril de 1363, para o vintaneiro-mor dos homens do

mar, Jorge Martins(7), e com validade para quantos lhe viessem a

suceder, e, bem assim, como lógico era, para conhecimento e cumprimento

de «todollos outros alcaides e justicas dos homens do mar», exprime, com

a importância de um diploma régio, uma designação, inusitada hoje, mas

que reflecte com evidência, que supomos bem probatória, essa relativa

relevância, à volta de dois séculos após a independência portuguesa. Na

carta régia daquela data, efectivamente se escreve, textualmente e na

exacta ortografia, que avia hum rio que chamam Cacia.

A povoação, já, na época, sem quaisquer

foros ou vislumbres castrenses, então injustificados, mas, de certo,

proporcionalmente próspera em relação às do derredor do seu estalão

sócio-administrativo, dava, assim, naquele troço terminal do velho curso

de água doce e límpida, acaso bucólico, já entre margens viridentes, o

nome ao rio. Sobrepunha-se à denominação antiga, quebrando-lhe a força

identificadora. E mais: repetia-lho o diploma, provindo do soberano,

porque antecedentemente lho atribuíram, e com toda a verosimilhança o

adoptariam no uso quotidiano, o concelho e os homens boons desgueira – e

de Esgueira, o que importa referir, já que tanto os agros como as areias

ainda estéreis do perímetro caciense, se incluíam no concelho desta

extinta vila, o qual subsistiria até finais de 1836.

Contudo, já nessa segunda metade do século

de trezentos, os admitidos contactos imediatos de Cacia com o mar e o

verosímil tráfego marítimo que, quer

/ 24 / o mencionado portulano de Petrus Visconte, quer as reconstituições, de maior ou menor fidelidade

científica, do litoral destes paralelos em que Aveiro se tornou

hegemónica, contém, ao menos como sugestão bastante convincente, teriam

cessado. Sobreviera a formação, entretanto, «na frente da boca do Vouga

(de) emergências, ilhotas, alicerces de um delta» (8) que preludiava, se

não evidenciava já, em preliminar constituição, esse singular aparelho

hidráulico, paralelo à costa, e subsidiário e sufragâneo do mar a que

chamamos, ufanamente, sem preocupações de exactidão de científica

nomenclatura, mas com um poder expressivo de que não abdicamos – a Ria

de Aveiro.

Cacia não se abria ao mar de então e perdera

qualquer significado portuário de feição oceânica nesse período da nossa

história. Como, todavia, testifica essa mesma carta, em que, com

equanimidade o cognominado Rei Justiceiro, serena e avisadamente decide

um problema que preocupava as populações daquela zona terminal da bacia

do Vouga e simultaneamente os viajeiros – nem, claro, arremedos de

turistas – entre o aro aveirense e as áreas do norte do rio. Não possuía

já função marítima ou desse

âmbito, mas sim um papel saliente na comunicação entre as duas margens.

Antes de uma pestenença, tão viva na memória

que servia de marco de referência – ante da outra pestillencia avia ahi

barqueiros que mantinham /.../ a barca desamparada – funcionava

regularmente uma barca de passagem. E esta desaparecera, por não se

encontrar barqueiro nenhum que em ella quisesse andar porque os

constrangiam pera hir com galees.

O soberano determina, assim, que esse útil

serviço público se restabelecesse, e, para tal, «fazer graça e mercee

/.../ que um homem que conthinuadamente na dicta barca e passe as

campanhas que hi passarem que seja scusado de hir em frota nem em armada

nenhuma que eu mande fazer. E mando uos que o não constrangades que uaa

em gallees nem em frota em quanto el servir a dicta barca como deve».

Serviço público, pois, que primava aos

demais, como mais tarde, por exemplo, e ainda há meia dúzia de anos

atrás sucedia, com a dispensa de serviço militar aos pescadores. Serviço público, pois, que primava aos

demais, como mais tarde, por exemplo, e ainda há meia dúzia de anos

atrás sucedia, com a dispensa de serviço militar aos pescadores.

Esta barca de passagem deve ter prosseguido,

com ou sem aquela prerrogativa do concessionário e já quando Cacia se

deixara ultrapassar por uma povoação mais desenvolvida e prestigiada,

até que, em 1850, o governador civil Nicolau Anastácio de Bettencourt,

que deixou memória por iniciativas e serviços diversos, lançou a

primeira ponte que atravessou, neste trecho, o rio Vouga – já não,

portanto, rio Cacia – e à qual foi entrando em uso o nome (que ainda

hoje se adopta para a moderna ponte, inaugurada a 10 de Julho de 1943,

de ponte de Angeja.

Se não o alongasse desnecessariamente em

relação aos propósitos que visa, poderia, neste relancear sobre alguns

aspectos epidérmicos de Cacia, intentar-se o traçado de uma curva da

evolução demográfica, com os escassos dados que para essa finalidade nos

aparecem sobre Cacia. Por eles se poderia aferir quanto, como pólo de

atracção se desenvolveu e, porventura, por centúrias seguidas terá

permanecido sem oscilações consideráveis, topográfica e

populacionalmente.

Povoação voltada à agricultura, como na

generalidade das zonas rurais rotineira, agarrada a tradições e ao

conservantismo repetitivo, sem imaginação nem audácia, permanecia na

forma de mera subsistência do trabalhador da terra, por conta própria ou

de outrem. Aceitando, extremamente sóbrio, a condição ancestral, quase

vocacionalmente modesta,

/ 25

/ no ritmo de cadência lenta,

nas propícias características do solo – que, entretanto, viria a

conhecer, e em proporções consideráveis, a cultura do milho, subsequente

aos descobrimentos, e, já nos anos de novecentos, vencidos alguns

preconceitos, a da batata, ambas com tão importante papel na alimentação

da gente portuguesa – voltar-se-ia, encontrando um poderoso suplemento

nas suas fontes de receita, para a criação de gado. E nela persistiria,

apesar mesmo de por vezes lhe diminuírem os réditos, laboriosamente

alcançados, quer males patogénicos ou, como consequentemente às invasões

napoleónicas, os próprios exércitos nacional e britânico lhe dizimarem o

gado, até à derradeira cabeça, por exigência do próprio consumo. E,

então, só com a garantia formal da edilidade aveirense, de que lhe não

seria mais requisitado, reiniciariam a produção.

As fainas agrícolas, sempre minimamente

rendíveis, acabaram por se tornar insuficientes para a manutenção em

nível aceitável de toda a crescente população nativa. O caciense, numa

parcela que chegou a proporções elevadas, acabaria por se sentir

impelido a procurar fora da sua terra os meios de actividade e de

ganha-pão bastante. E, para garantir o próprio, e acaso alguma

prosperidade pessoal e familiar – à semelhança com outras localidades,

com profissões que se enraízam e transmitem através de gerações –

emigrou, para os pontos mais variados, de lés a lés do país, a produzir

o pão para o sustento alheio. Disseminou, assim, «Padarias Aveirenses» –

e, naturalmente com muitas outras denominações – pelos locais mais

imprevistos e, assim, determinando nos pontos mais insuspeitados as

evocações deste trecho do país, cheio de peculiaridades, que, aliás, se

vão desvanecendo, nas cada vez mais pronunciadas tendências de

uniformização e, pois, destipificadoras.

De núcleo de atracção demudaria, por

conseguinte, notoriamente, para um centro de irradiação de

panificadores, com particular incidência, dada a sua poderosa atracção

urbanística, em Lisboa e no alfoz da grande metrópole nacional. Alargou

as vistas, os passos, e as lídimas ambições de uma existência mais

folgada, até para além da raia de terra ou do vizinho mar com que

perdera o contacto imediato.

Cacia – e quem diz Cacia logo lembrará

Aveiro, de que os cacienses são arautos fiéis e constantes – passou

dessa forma a possuir acreditados embaixadores por variadíssimas

paragens. E sempre ligados por firmes, indestrutíveis elos sentimentais,

reavivados nos contactos mais estimulantes com o berço natal, as

participações em iniciativas locais, a presença, sempre que possível,

nas festas anuais costumeiras, e sempre de algum modo com a «pátria

pequena» na lembrança enternecida.

Poderia, entre outros, trazer à colação um

testemunho pessoal dessa fidelidade, que suponho bem comprovativo, com

um inesperado encontro, há um bom quarto de século, com um caciense, em

Vigo, junto ao monumento a Camões. Emocionado, radiante nas lágrimas que

lhe saltavam dos olhos cintilantes de alegria, e com o nó de comoção que

lhe embargava a voz numa elocução entre gaguejada e empolgado de

contentamento irreprimível, ouvia extasiado o magnífico Orfeão das

Fábricas Aleluia, como se lhe soassem aos ouvidos o rumorejar virgiliano

das águas do Vouga, ou a eufonia inolvidável dos sinos da matriz de S.

Julião.

E, cobrada a fluência da fala, declarava,

com a franqueza afectuosa de patrício, com denominadores comuns de

apego, que há mais de um quartel, por vicissitudes irremovíveis, não

voltara à terra de nascimento, a que, no entanto, se mantinha

devotadíssimo e da qual, por todas as vias possíveis, procurava saber –

e sabia – o que nela, sempre presente na saudade, ia ocorrendo, de

auspicioso ou de infausto.

Este interlocutor ocasional, de sumo agrado,

surgia-me como um enclave humano luso em terras galegas. Ele,

considerou-me sem hesitação, fraternamente, como se nos houvesse

irmanado uma água de dons similares nas pias baptismais, e essa

conterraneidade sempre nos houvesse ligado.

Quer como consequência dessa corrente

migratória centrípeta e seus reflexos, quer como fenómeno de âmbito

geral, Cacia, desde os princípios do século, etnograficamente e em

múltiplos pormenores de vida sofreu modificações mais ou menos

acentuadas. Na indumentária popular, em usanças diversas, nos cantares

que passavam de outiva de pais a filhos, na parca alimentação, que os

ágapes festivos tornavam lauta, as transformações acentuaram-se.

Rocha Madahil, que dá pormenores de muito

interesse sobre o que foi, além de muitos outros, o traje da gente de

Cacia, – barretes; coletes, apertados com botões de prata; lenços de

cores diversas; faixas vermelhas; tecidos habituais; chapéus, com fita

de veludo preto, e, à volta da copa fita do mesmo veludo; chinelas de

verniz ou de pano preto, com biqueira de verniz – escreveu algures (10),

há mais de trinta anos:

«Para se observar a grande evolução que se

operou no traje popular em cinquenta anos pedimos o confronto /... / com

a foto de três raparigas (11) de Cacia da actualidade: desapareceu o

colete, como por toda a parte; o lenço é outro; o chapéu é outro».

E acrescenta: «A blusa, incaracterística, copiada de figurinos

internacionais, banalizou por completo o aspecto da mulher do povo;

salva-se o chapéu, mas o seu preço (40$00 e mais) elevadíssimo, e a

campanha contra o transporte de carregos à cabeça, acabarão por o banir

também dentro de poucos anos».

/ 26

/

A previsão (aliás fácil, dadas as tendências

verificadas) confirmou-se. O chapéu desapareceu, como, de certo modo, se

não nas mulheres propriamente do campo, com frequência notória, nas de

outras actividades, as próprias saias, mesmo as de modelos generalizados

pelos figurinos.

Cacia transformou-se, com maior rapidez,

naqueles cinquenta anos, mas muito mais velozmente neste último quartel.

E para essa mudança, em múltiplos aspectos, contribuiu, sobretudo, a

implantação de uma grande indústria – para cuja comemoração das «bodas

de prata» estas modestas linhas pretendem ser um modestíssimo

contributo.

A Companhia Portuguesa de Celulose, em Cacia

– não tendo, porventura, acautelado até ao desejável os problemas

ecológicos e consequentes prejuízos nas margens com os efluentes

poluidores – não terá sido, como dizia Luís Gomes de Carvalho, a

propósito da abertura da «barra nova» em Abril de 1808, «uma nova hora

da criação», mas constitui um marco de referência, abre uma era nova,

social, economicamente, e no género de vida, na população de Cacia.

Terá um reverso e dará algum motivo de

queixa de alguns, mas pelo vulto, pelas condições de trabalho em que se

derramou, pelo nível de vida de uma grande parte da população,

nitidamente melhorado, pelas repercussões de que a povoação foi a

primeira a experimentar benefícios, representa a mola maior, de mais

valia e maior influência na modificação, na actualização de hábitos e

estilos, na prosperidade de Cacia.

E, acentue-se, veio restituir, com o que, na

linguagem em voga, se chama a criação de postos de trabalho, desejados e

aliciadores, a função atractiva, dos seus antigos tempos, a uma Cacia

com factores de renovação e expansão. E, acentue-se, veio restituir, com o que, na

linguagem em voga, se chama a criação de postos de trabalho, desejados e

aliciadores, a função atractiva, dos seus antigos tempos, a uma Cacia

com factores de renovação e expansão.

Transformou-a, com a mais clara evidência,

neste quarto de século que agora celebra. Enegreceu-lhe, de certo, as

águas cristalinas do rio – esse Vouga que D. João de Lima Vidal tomava,

pelos encantos cativantes, como paradigma de todos os demais rios mais

belos. Será o senão, essa pecha que ainda não debelou.

Mas, Cacia tem dois grandes períodos na sua

história: antes e depois da Celulose. Já hoje, até paisagisticamente,

porque a fábrica sobrepuja todos os demais elementos, é outra. As

altaneiras chaminés alçapremam-se muito acima da torre da igreja

paroquial de S. Julião, e são as primeiras mensageiras da terra, de

remotas raízes pré-romanas, mas reaviventada com novas seivas –

resultantes da madeira, onde elas deixaram de correr, para fornecer os

caudais de papel de que as exigências modernas são sorvedouros

insaciáveis.

EDUARDO CERQUEIRA

____________________

* Jornalista e investigador

NOTAS

(1) – Inserto in Homenagem a Martins

Sarmento, Guimarães, 1933, a pg. 391

(2) – Especialmente bajunça, canizia e junco.

(3) – Rocha e Cunha, «Relance da História Económica de Aveiro», 1930,

pg. 5.

(4) – Rocha e Cunha, mesma obra, pg. 9

(5) – Aveiro, 1958, pg. 86.

(6) – Alberto Souto, «A Estação Arqueológica de Cacia», Aveiro,

1930. 20 pgs.

(7) – Colectânea de Documentos Históricos – Aveiro, 1959.

(8) – Alberto Souto – «Origens da Ria de Aveiro», 1923, pg. 197.

(9) – Vd José Pais de Almeida Graça, «Pontes existentes nas estradas

nacionais do Distrito de Aveiro», in Arquivo do Distrito de Aveiro,

1957, vol. XXIII, pg. 94.

(10) – António Gomes da Rocha Madahil – «Alguns Aspectos do Traje

Popular da Beira Litoral», 1939, pg. 107.

(11) – Vai reproduzida.

|