|

– Falta-lhe escola, mas é um

grande fisionomista – escamoteou de pronto Abel Salazar ante

alguns bustos, modelados por João Calisto, figurando gente

conhecida. – Possui muitas qualidades – avisava por sua vez

Teixeira Lopes ao examinar a figura, em gesso, de Jaime de

Magalhães Lima. E nem só avisou como deu mostras de assombro ao

observarem-lhe que fora conseguida mercê de retocadas

fotografias – com óbvias precaridades no tocante a planos –, já

que o escritor só pudera pousar escassas dezenas de minutos para

o moço artista. |

|

|

João Calisto |

Irmão de uma canastrada de irmãos e

filho de humílimo casal – o pai agenciava o pão como pescador,

marnoto ou calafate –, João Calisto cedo manifestou tendência para a

escultura. Pequenito, com seis ou sete anos traquinas, já modelava,

não sem a admiração dos companheiros de folguedos, as figurinhas de

barro que, numa rua do bairro piscatório, ilustrariam ingénua

cascata do Santo Precursor. E tal inclinação prosseguiria, pelos

tempos adiante, a modos das conhecidas maçãs que perfumam, como

perfumavam outrora, o bragal das camponesas.

Contaria uma insignificante gabela

de primaveras, doze, talvez, quando Fernão Pires, pseudónimo do

malogrado jornalista aveirense Francisco do Nascimento Correia, dele

nos dá fé em desataviada crónica: «Um dia, no atelier de Romão

Júnior, este chamou a minha atenção para um grupo miniatural, em

barro, feito pelo seu ajudante. Era um barco de pesca do mar com

acompanha dentro, agarrada aos remos». E, in continenti, vá

de acrescentar: «João Calisto, um miúdo ainda, olhou-nos de soslaio,

sorriu satisfeito, e o mestre pressagiou logo: «Mostra habilidade».

Insubmisso, irrequieto, mais

propenso ao sonho do que ao alfabeto, fez tão somente exame da

terceira classe. Mesmo assim – confessar-nos-ia mais tarde –,

calcorreou seca e Meca, várias escolas da cidade. E se não chegou a

frequentá-las todas é porque urgia ir à vida, ajudar os pais no

sustento de muitas bocas. Tanto assim que, desde os nove anos

cumpridos até aos dezassete por fazer, ei-lo a amochar, na condição

de moço, pesadas canastras de sal em diversas marinhas –

primeiramente na que era amanhada pelo pai, depois na do ti Cravo,

na do Zé da Cruz, na do João Triliri, na do José Besouro, na do

Vicente Portugal.

|

|

– Foram sete anos, os sete anos

da minha morte – costumava dizer mais tarde, não sem

acrescentar, arfando, coração arrasado: – Que físico tinha eu

para

/ 54 / carregar de cada

vez, à torreira do sol, sob céus em brasa, sessenta quilos de

sal?

Com a saúde arruinada, incapaz

de todo para a faina dura que o fabrico do sal exige, toca de se

alistar como servente de trolha. Sempre se lhe aparentariam mais

leves os cochos da argamassa... Também não aguentou. Daí o

volver à profissão inicial, regressar à modesta Foto Vouga, com

o beneplácito compreensivo do seu já amigo e discreto admirador

Romão Júnior, escultor de raiz virado fotógrafo na exclusiva

freima de obter a côdea amarga, certo e sabido que as

«malas-artes» não davam para o tacho quotidiano. |

|

Busto de Abel Salazar. |

Nascido a 11 de Setembro de 1905,

numa pequena casa da Rua de S. Roque, em pleno e típico bairro da

Beira-Mar, João dos Santos Calisto, filho de pai do mesmo nome e de

Maria da Guia, faleceu em 30 de Novembro de 1946 num quase casebre

da Rua da Fonte Nova, hoje Avenida 5 de Outubro. Implicitamente com

41 anos, consumidos, salvo os da infância breve, na indeclinável

obrigação de prover ao sustento da numerosa prole, minado por doença

dolorosa e pertinaz.

De sol a sol às voltas com retratos

e retratinhos deste e daquele, no novo estabelecimento fotográfico

para onde, a certa altura, se transplantou – ao tempo, era ainda uma

semi-ousadia exigirem-se as oito horas de trabalho –, fatigado,

dorido, exausto, mas denotando férvido amor à escultura, e, aqui, a

palavra «amor» nada de nada se imbuirá de ingenuidade, João Calisto,

laborioso qual diligente operário, ainda conseguiu deixar para cima

de meia centena de modelos, alguns deles expostos no Museu Nacional

de Aveiro e noutras instituições públicas. Obras escultóricas que,

promovendo atenções e até admirações, não têm paradoxalmente o

condão de trazer à tona, como seria natural, o nome do seu autor.

Àquela tona onde sobrenadam tantas mediocridades dignas do

justiceiro esquecimento, pois que, afinal, só mamarrachos operaram.

– Sou um calisto, como o meu próprio

nome diz – tinha por hábito desabafar com os mais íntimos, ao sopro

de qualquer injustiça, das muitas de que era alvo. E era de facto um

calisto, um má-sorte – como continua a ser a sua memória, já que do

nome de artista mal se descortina rastro, apesar de várias das obras

deixadas provocarem, repita-se intencionalmente, vivo e inequívoco

interesse.

A princípio numa espécie de curro,

num cubículo de cinco metros quadrados com janela ao fundo, por onde

uma luz hesitante se infiltrava, e depois num barraco que não

ultrapassaria o dobro daquele mesquinho espaço, João Calisto foi

modelando, na inquietação obsessiva de corporizar o seu universo de

sonhos, a avantajada meia centena de trabalhos. Poderá talvez

redarguir-se, pese quanto ficou dito, que o espólio não é assaz

abundante para uma abada de vinte anos de labor. A considerarem-se,

porém, a saúde do artista, permanentemente algemado a incompadecido

sofrimento físico, a instante necessidade de acudir à subsistência

do lar, e, ainda às condições miserandas em que manuseava a matéria

plástica, tal congeminação ruirá pelos alicerces. Independentemente

do sombrio quadro descrito, restará pormenorizar que Calisto

modelava ao domingo ou pela noite dentre, sem o mínimo resquício de

conforto e, no último caso, à luz dúbia de fumarento candeeiro de

petróleo. Candeeiro que, nos desabridos invernos, a cada passo se

apagava, porque o barraco ostentava, sim, um janelão, mas

eternamente à espera de vidros, baratos sem dúvida, mas no entanto

inacessíveis a magra bolsa. Tão escorrida que o dono só pôde ver na

vida, o que não deixa de ser espantoso, dois únicos museus – o da

urbe natal e, de relance, o de «Soares dos Reis».

Diversos dos seus trabalhos

perderam-se inexoravelmente e outros foram mesmo destruídos por

ignaras mãos.

– Para que serve este mono, não nos

dirão?! – e zás, entulheira com ele.

/ 55 /

Entrementes, vimos ou temos

conhecimento dos seguintes: bustos de Álvaro Lé, Wagner (cópia),

Silva Rocha, Alberto Souto, Maria da Guia, Santos Calisto, Virgínia

Calisto, Luís Maltês, António da Benta, José de Pinho, Jaime de

Magalhães Lima, João Aleluia, Joãozinho, Pereira da Cruz, Homem

Cristo, Schubert (cópia), Leninha (ao dois e aos dez anos),

professor Moreira, S. Pedro, ti Zé-nhã, João Evangelista de

Lima Vidal, Camilo, Eça, Abel Salazar, esposa de António Nunes

Rangel e «Agonia»; cabeças de Cristo e da Virgem, (duas imagens de

S. João Baptista e uma de S. Domingos (cópia de escultura existente

no Museu de Aveiro), medalhão com uma cabeça de Cristo,

portrait-charge de Abel Salazar, «Miséria» (grupo de quatro

figurinhas) e alguns tipos de feição regional, medeando entre

dezoito e vinte centímetros de altura, como «Pescador», «Tricana

Antiga» e «Tricana Moderna». Dos bustos de Homem Cristo e Abel

Salazar existiam duas versões. Escrevemos de tal jeito porque uma,

respeitante ao grande vulto das artes, das letras e das ciências,

foi destruído por João Calisto, que, logo após a modelação, a julgou

artisticamente inferior. Resta, felizmente, uma fotografia do

trabalho, aliás vulgarizada na Imprensa, que avaliza o nosso

asserto.

|

A terracota seduzia o artista. A

maioria dos trabalhos é consequentemente em barro cosido, por

vezes patinado. Alguns, acham-se vazados em bronze – o busto

maior de Homem Cristo, inaugurado solenemente na antiga

Associação Comercial, o busto de António da Benta, oferecido

pelo Rotary Clube, mediante cópia do original, propriedade do

Sport Clube Beira-Mar, ao Museu de Aveiro, o medalhão de Cristo,

aposto num túmulo do Cemitério Central, e o «portrait-charge» de

Abel Salazar, que o livreiro portuense António Lello destinava

ao mesmo museu aveirense.

Destinava... Porque a oferta

não pôde ser aceite pelo director de então, face à

periculosidade que, nesses áureos tempos da cultura,

representava uma simples efígie do falecido vulto da Ciência e

plurifacetado artista... |

|

|

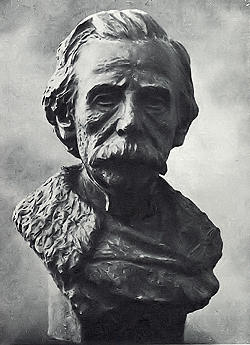

Busto de Camilo Castelo Branco |

Finalmente, encontra-se fundido em

gesso o busto de Jaime de Magalhães Lima e é talhado em pedra de

Ançã o que tem por título «Agonia». Lembrava amiúde João Calisto que

este seu derradeiro trabalho o prefiguraria ao morrer. Como, de

facto, expiraria – sedento de ar, boca hiante, faces chupadas, olhos

desmesuradamente abertos.

Três bustos no Museu – do

Arcebispo-bispo de Aveiro, do lobo-do-mar António da Benta e do

segundo director do mesmo estabelecimento cultural –, outro, o de

Jaime de Magalhães Lima, num dado sector do Município, além do

referido «portrait-charge», que também era de figurar no Museu e não

figura, deviam, só por si, constituir cabedal bastante para, no

conspecto das artes plásticas, imporem instantaneamente qualquer

nome, aureolando-o de respeitos. Arrancando-o, numa palavra, ao

anonimato convencionado e atroz, tão atroz que ainda hoje,

grudativamente, o envolve. Mas como rememorar o artista se as portas

museológicas apenas se abririam mais tarde e de maneira discreta, no

post mortem? Mas como querer ouvir falar dos méritos de

Calisto, se Calisto era extremamente pobre, extremamente modesto e,

apesar de tudo, extremamente vertical, talvez orgulhoso, até, para

mendigar a esmola de uma singela notícia?! Abel Salazar, que soube

reconhecer o artista no homem modesto, rodeá-lo-ia de especiais

cuidados no surto final da existência, franqueando-lhe a própria

casa em S. Mamede de Infesta, e «forçando» inclusivamente as portas

do Hospital de Santo António, no Porto, para um inadiável

internamento. Calisto foi vítima de uma época. Era de mau tom, se

não mesmo comprometedor, encarecer-se um deserdado, um infeliz, um

humilde entre os humildes. Ainda se a honradez contasse o que era

mister contar em certa sociedade... Mas como, se essa sociedade,

mercantil e egoísta, destruía, qual cavalo de Átila, inumeráveis

vocações, impedindo-as de florescer? Daí João Calisto só haver

contado, no meio das suas inenarráveis atribulações, com a afeição

de gente tão desprotegida como ele, sem meios, implicitamente,

/ 56 / de atirar uma bóia

redentora a qualquer náufrago.

«Miséria» – grupo escultórico

Manhã de Novembro, com o sol lá em

cima a tremer de frio. Pancadas secas, repetidas, alertantes, no

batente da porta.

– Que é? – Acudimos a saber. Em

palavras gritadas, ansiosas, uma familiar do artista esclareceu de

pronto:

– O João está a morrer, tem muita

falta de ar. Empreste a bomba da bicicleta, depressa.

Compreendemos. Era a ingenuidade,

como que transmudada em farsa, a intrometer-se na tragédia.

Condoído, desesperado pela notícia, deixámos pender a cabeça e duas

lágrimas quentes, de sangue, embaciaram-nos os olhos. Aí estava o

desfecho há muito esperado, mas sempre rejeitado, do pungentíssimo

drama.

Dias volvidos, que não era caso para

demasiadas pressas, os jornais, numa dúzia de linhas, noticiavam o

falecimento de João Calisto. «Fotógrafo de profissão – esclareciam –

mas um verdadeiro temperamento de artista, que uma vida de

angustiantes privações e as contingências de uma doença pertinaz não

deixaram afirmar-se na plenitude dos seus méritos. /.../ Morreu tão

extremamente pobre como nasceu e sem poder realizar os anseios de

criação artística /.../ Pobremente, apagadamente, foi hoje a

enterrar, quase como um anónimo. E se a sorte não houvesse sido tão

adversa, poderia ter deixado um nome de relevo entre os filhos

ilustres de Aveiro».

Na primeira página de «República»,

em crónica intitulada «Morreu aquele artista...», Maia Alcoforado

ainda escabujou, numa revolta: «/.../ Não, os senhores não o

conheciam. Nem os senhores, nem os Artistas, nem os Poetas. /.../ E,

todavia, ele foi um artista invulgar na sua raça de Artista... Se

até os patrícios – os de ali de Aveiro – mal o conheciam. E se o

conheciam... «– ah! Sim... o João dos Santos Calisto... Temos ouvido

falar e parece que tem jeito... Fez em barro a cabeça do Homem

Cristo e a do Camilo... A do Bispo dizem que tem elevação e a do

Jaime Lima... Sim... Sim... Era uma esmola se ele morresse...» – e

não passavam disto, destas palavras titubeadas, destas reticências

duvidosas...

«Os poucos admiradores e amigos do

infortunado – ah! esses... – não se limitavam a adorá-lo, a repartir

com ele um naco de conforto, uma migalha de alegria.

«Não, não se limitavam.

«Chegaram a ir mais longe...

«A ir... sabe-se lá até que pólo do

sacrifício...

«/.../ Não, os senhores não

conheciam aquela vítima do atribiliarismo ofegante de uma sociedade

maldosa, egoísta e reles, filha de uma Pátria, como dizia o Dr.

Ricardo Jorge, única nas ingratidões, onde nem só aos vivos se furta

a glória, mas que até aos mortos se ratinha.

«Pois o Calisto, que não chegou a

ver meia dúzia de vezes nos jornais o seu nome estampado em

caracteres obesos enquadrado em adjectivos barulhentos e álacres,

morreu um dia destes sem fama, sem glória; carregadinho de um mal

que fazia aflição vê-lo e ouvi-lo.

«E lá foi a enterrar /.../ num dia

igual àqueles em que foram para a sepultura o Metzner, o lapidador

dos Diamantes Negros, o Zé Duro, o António Nobre, o Cesário

Verde /.../ É sempre em dias assim...

Trabalho duro o dos marnotos, profissão

que João Calisto também exerceu e tanto contribuiu para a ruína

prematura do artista.

«Raios partam o Destino, a Vida,

este maldito deambular pelo mundo – entre a dentuça arreganhada do

despeito e a gargalhada alvar do trafulha.

«O João Calisto, que na sua casinha

de Aveiro – dois cubículos encastoadas numa das paredes arruinadas e

tristes entre o largo profano da Fonte Nova

/ 57 / e o Côjo – deixou um

espólio artístico que vale a infinidade da sua Arte.

«Da sua Arte... de que muitos

desdenharam, mas de que se aproveitaram sempre, quando queriam

aparecer algures, como pioneiros de ideias generosas, desassombradas

e justas.

«Perdão...

«A generosidade, a coragem moral e a

defesa da justiça são atributos dos que escancaram a alma e

descerram a inteligência sem espreitar ao buraco da fechadura das

conveniências.

«É da ingenuidade dos românticos

que, em resumo, se vale sempre, ou quase sempre, a manha dos

espertalhões... de que Deus há-de dar cabo – por Bem!...»

*

* *

Depois foi o silêncio. Todos os

homens chamados bons estavam quites com a própria consciência. Os

pontífices da cultura oficial também. E a vida, como se nada de nada

tivesse acontecido, prosseguiu... |