|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Henrique J. C. de Oliveira, Gramática da Comunicação, Col. Textos ISCIA, Aveiro, FEDRAVE, Vol. I, 1993, 311 pp., Vol. II, 1995, 328 pp. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

VIII

A Língua Portuguesa |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

A NARRAÇÃO

O vocábulo narração apresenta

actualmente uma multiplicidade de sentidos, chegando mesmo a ser utilizado

incorrectamente na mesma acepção de

narrativa. Tem a sua origem na palavra

latina NARRATIONE(M), cujo significado é 'acção de narrar, acção de tornar

conhecido'.

Se consultarmos

um dicionário de linguística[1],

encontraremos o

seguinte como definição: «Chama-se

narração [cfr. fr. récit]

a um discurso ligado a uma temporalidade passada (ou imaginada como tal)

relativamente ao momento da enunciação».

Se consultarmos

um dicionário de termos literários ou um dicionário de narratologia,

encontraremos outras definições[2].

Segundo o que

nos é indicado no dicionário de

M. Moisés, o vocábulo narração

apresenta duas acepções distintas, de acordo com a área em que se enquadra: na

oratória ou na prosa de ficção.

No campo da

oratória, a

narração é designada pelo vocábulo

narratio e constitui a «exposição pormenorizada, parcial e encarecedora»

de tudo quanto foi apresentado, de modo sintético, na proposição. Constitui o

desenvolvimento do assunto enunciado na primeira parte.

O vocábulo

narração designa também uma das quatro partes em que se divide a

epopeia (proposição, invocação,

dedicatória e narração), constituindo a componente dominante, pois é nela que se

apresenta o relato de todos os acontecimentos, de todos os episódios heróicos,

mitológicos, históricos, humorísticos, etc.

No domínio da

criação literária, o vocábulo designa um dos vários modos de expressão

literária, sendo, como já dissemos, confundido com o conceito de narrativa, isto

é, com uma das três formas naturais da literatura.

Para nós,

narração deverá entender-se não apenas como 'o acto de narrar' ou, melhor

dizendo, 'o processo de enunciação narrativa', sentido que encontraremos em

qualquer dicionário, mas igualmente como o resultado desse acto. Narração

é o acto de narrar, de contar, oralmente ou por escrito, um determinado

acontecimento, real ou fictício, um episódio sério ou humorístico, um facto

histórico, uma lenda, etc.

A narração pode

reduzir-se a um pequeno relato de acontecimentos, de modo seco, objectivo e

sintético, visando apenas a função informativa e utilitária (caso, por exemplo,

do relato de um acidente), mas pode também adquirir características que a tornem

uma leitura agradável e susceptível de despertar o interesse de qualquer leitor.

Significa isto que poderemos encarar a narração segundo duas perspectivas: numa

perspectiva funcional e utilitária, podendo reduzir-se ao simples relato

de acontecimentos; numa perspectiva artística e literária, constituindo o

grande modo de expressão literária, ao lado do diálogo, da descrição, do

monólogo e da efusão lírica.

O relato de

natureza funcional e utilitária, tantas vezes indispensável na vida prática,

apresenta uma relativa facilidade. Caracteriza-se pela sua objectividade, com

total ausência de adjectivos com valor conotativo, uma vez que ele visa

essencialmente a função informativa. Ele não admite "floreados" por parte do

autor e muito menos marcas da sua presença. Como predomina a função referencial,

deve procurar apresentar os factos objectiva e friamente, procurando que a

comunicação se estabeleça de maneira eficaz. Aquele que efectua um relato de

carácter técnico deverá ser objectivo, claro, preciso e conciso, evitando o

emprego de palavras carregadas de conotação. O seu trabalho deverá obedecer a um

plano cuidadoso, devendo os factos ser apresentados segundo uma sequência

cronológica. O relato deverá conter as respostas às questões fundamentais:

Quando? Onde? Quem? O quê? Como? Porquê?

Na sua expressão

mais simples, a

narração

funcional ou informativa poderá reduzir-se a uma notícia

de um determinado acontecimento, como é o caso, por exemplo, de todo o relato

referente a um acidente, seja ele ferroviário, rodoviário ou de qualquer outro

tipo.

Mas se efectuar

um relato de acontecimentos numa perspectiva utilitária e funcional é

relativamente fácil, tornar esse mesmo relato uma leitura agradável e cativante,

uma expressão artística e literária, ultrapassando as barreiras do trivial, é já

uma actividade mais complexa e que exige de quem a pratica o domínio de várias

aptidões: habilidade, equilíbrio, sensibilidade e conhecimentos da arte de

narrar. Daí que, quem dominar perfeitamente a

narração no

domínio literário, não terá dificuldades de maior

na criação de relatos de carácter funcional. No entanto, habilidade, equilíbrio

e sensibilidade são aptidões que não podem ser ensinadas; são aptidões que

deverão ser cultivadas e desenvolvidas por cada um. Estas adquirem-se com tempo

e perseverança, quer pela leitura de bons autores, quer pelo treino da expressão

escrita. E para o perfeito domínio da arte de narrar, torna-se indispensável a

aquisição de diversos conhecimentos, que passaremos a abordar.

Comecemos por

reflectir sobre dois textos, efectuando, primeiramente, a leitura do texto A:

Antes de

passarmos à leitura do texto seguinte, efectuemos uma pequena reflexão,

procurando dar resposta às seguintes questões: 1 - Onde poderemos encontrar textos do mesmo tipo do transcrito? 2 - Como está estruturado? 3 - Verifique

se responde às questões fundamentais: 3.1 - Quando? 3.2 - Onde? 3.3 - Quem? 3.4 - O quê? 3.5 - Como? 3.6 - Porquê? 4 - Poderemos

considerá-lo um texto claro, objectivo e conciso? 5 - Assinale

com uma cruz [x] a afirmação que considera mais completa: [

] A - O texto é uma notícia jornalística. [ ] B - O texto é uma narração. [ ] C - O

texto é simultaneamente uma narração e uma notícia jornalística.

Efectuemos agora a leitura do

texto B: A MORTE DO LOBO

Uma noite de Novembro, caía neve e os aspectos do céu, profundamente frio,

tinham umas estrelas trémulas, lucilantes, e um luar álgido que dava às

concavidades nevadas a claridade nítida duns lagos de prata fundida.

O padre vestia polainas de saragoça assertoadas, tamancos ferrados e suspensos

nas fortes presilhas das polainas, jaqueta de peles e uma carapuça alentejana,

escarlate, que lhe abafava as orelhas. Debaixo da lapela da véstia, resguardava

a escorva da clavina, e caminhava curvado, com as mãos nas algibeiras e os olhos

vigilantes nas gargantas dos serros.

Uivos longínquos de lobo ouviam-se e punham-lhe vibrações na espinha e um terror

grande naquela imensa corda de serras, onde ele, àquela hora, se considerava o

único ente exposto a ser comido pelas feras esfomeadas.

Pulava-lhe o coração. Ao trepar a um outeiro, entaliscado de rochedos que

pareciam resvalar de encontro a ele, ouviu o uivo ali perto, para lá da espinha

do serro. Tirou a clavina do sovaco e, lívido, com a sensação estranha do fígado

despegado, meteu o dedo tremente, automático, no gatilho. Fez um acto de

contrição: provava quanto as religiões são importantes, urgentes, nas crises,

nos conflitos sérios do homem com o lobo. Esperou. A fera assomara na lomba

do outeiro, recortando-se esbatida no horizonte branco com uma negrura imóvel,

sinistra: parecia um bronze, um emblema de sepulcro.

Ela quedou-se por largo espaço num aspecto de admiração, de surpresa. Depois,

descaiu sobre as patas traseiras, com ares contemplativos de uma pacatez

fleumática. Mediam trinta passos entre a fera e o frade. Estava ao alcance da

bala o lobo; mas o frade, caçador astuto, manhoso, receava perder um dos tiros.

Pôs-lhe a pontaria com um gesto de espalhafato; dava gritos como quem açula

cães:

─ Boca! Pega!

Cerca! Aí vai lobo!

Ecos respondiam e a fera, menos versada na física dos sons reflexos, olhava

crespa, espavorida, para o lado em que percutiam os brados. Ergueu-se e desceu,

mui de passo, com uns vagares irónicos, com a cauda de rojo e o dorso eriçado, a

ladeira da colina.

O padre via-a negrejar na linha flexuosa do declive. Pensou retroceder, mas o

lugarejo de Felícia estava mais perto que a sua aldeia e, para aquele lado,

latiam cães dum faro que adivinha o lobo antes de lhe ouvir o uivo e o fariscam

pela inquietação das reses nos currais. Trepou afoito ao teso do outeiro.

Ganhara ânimo: bebera uns tragos de aguardente duma cabaça atada com o

polvorinho no correão.

Sentiu-se capaz de afrontar o rebelde, se ele o não respeitasse como rei da

criação, segundo afirmativas de teólogos que nunca viram lobo. Do topo

olhou para baixo: não o avistou. Carcavava-se um algar emaranhado de bravio

espesso onde se embrenhara.

Estugando o passo, ganhou uma chã ladeada de extensas leiras de feno, alvejantes

como um estendal de lençóis; e, quando olhava para trás, receoso, viu a

alimária, a grandes passos, com a cabeça alta, a atravessar a leira da esquerda,

parecendo querer cortar-lhe o passo na extrema do caminho que entestava com a

aldeia.

O padre agachou-se, coseu-se com o valo de urze e giestas que formavam o tapume

das terras cultivadas, e, muito derreado, arquejando com o dedo no gatilho e a

fecharia rente da barba, caminhou paralelo com o lobo, que o farejava de focinho

anelante e as orelhas fitas; e, assim que a fera passou de perfil em frente do

tapigo, o rei da criação, que o era pelo direito do bacamarte, despediu-lhe a

primeira bala, com a destra pontaria de quem havia já matado águias com

zagalotes.

O lobo, varado pela espádua até ao coração, decaiu sobre um dos quadris,

escabujou em roncos frementes, espargindo flocos de neve, ergueu-se ainda,

inteiriçado numa grande agonia, e morreu. CAMILO CASTELO BRANCO

Façamos também uma breve

reflexão sobre o texto que acabámos de ler.

Procure

igualmente responder às questões: 1 - Qual o

assunto do texto? 2 - Poderemos

estabelecer alguma relação entre este e o texto anterior? 2.1 - Porquê? 3 - Verifique

se o texto B também responde às questões fundamentais indicadas para o texto A. 4 - Assinale com uma cruz o texto que melhor corresponde às afirmações:

5 - Determine a

estrutura do texto B. 6 - No texto B,

encontram-se partes sublinhadas. Serão importantes para o texto, ou será que

este ficaria melhor se o Autor as não tivesse incluído?

Verificamos, pela leitura dos

dois textos, que, embora visando objectivos diferentes, ambos abordam um facto

que, se não é o mesmo, é pelo menos bastante idêntico. O primeiro, mais

sintético, apresenta os factos de uma maneira seca, objectiva, limitando-se

apenas ao essencial dos acontecimentos; o segundo, mais desenvolvido,

permite-nos acompanhar toda a situação de uma maneira mais pormenorizada,

permite-nos imaginar e viver a situação recriada pelo autor, dada a riqueza de

informação. Sabemos como se vestia o padre, sabemos como reage e quais as

sensações sentidas perante as diferentes situações. Permite-nos acompanhar a par

e passo o desenrolar dos acontecimentos como se os fôssemos também vivendo.

Escusado será dizer que se trata de um texto literário e, como tal, fictício.

Exceptuando os apartes do narrador, por nós sublinhados e que poderemos

considerar como supérfluos, perfeitamente dispensáveis e extemporâneos, tudo o

mais contribui para nos espevitar o interesse e manter a expectativa, que só

termina com a morte do lobo e o afastamento do perigo.

Qualquer um dos

textos responde às questões fundamentais formuladas na alínea 3 das questões de

reflexão, que apresentámos a seguir a cada um deles, constituindo uma narração.

Ambos apresentam um relato organizado de acontecimentos, reais ou imaginários,

constituídos pelo conjunto de elementos obtidos na resposta às questões

fundamentais. Esse conjunto de elementos fundamentais constitui aquilo que

designamos por «elementos

constitutivos da narração ou, como é

habitualmente designado nos manuais, por «categorias da

narrativa»: a acção ou enredo; as

diferentes entidades presentes na narrativa; a estrutura ou sequência narrativa;

o espaço ou cenário onde decorre a acção; o tempo.

No caso do texto

B, encontramos como personagens o Padre e o Lobo. A acção decorre numa noite

fria de Novembro, numa zona isolada em plena serra, entre a aldeia do padre e o

lugarejo de Felícia. A sequência narrativa é linear, podendo nela ser encontrada

uma estrutura dividida em três partes: a

introdução ou

exposição, formada pelos

dois primeiros parágrafos, na qual é apresentado o cenário (tempo e lugar) e as

personagens (o padre e o lobo), uma delas ainda longe, o que cria uma certa

expectativa; o

desenvolvimento

ou enredo, do terceiro até

ao penúltimo parágrafo, durante o qual encontramos diferentes momentos (as

reacções do padre ao ouvir o lobo; o aparecimento da fera e as reacções de ambos

─ homem e animal;

estratégias de um e outro, no antepenúltimo parágrafo; homem e animal frente a

frente, no penúltimo parágrafo); a

conclusão, desenlace

ou desfecho, no último parágrafo, em que

vemos o perigo afastado com a morte do lobo, dando-nos uma sensação de alívio

após os momentos anteriores de tensão sempre crescente.

Vejamos, agora,

ainda que de maneira bastante sintética, cada um dos diferentes elementos

constitutivos da narração, começando pela acção.

A acção ou

enredo é o elemento fundamental da

narração. Consiste no processo de desenvolvimento de todos os factos que

constituem a história narrada. É a consequência das acções ou movimentos

efectuados pelas personagens. Deve formar um conjunto de acontecimentos

devidamente organizados, de tal modo que estimulem e prendam a atenção do

leitor, podendo levar ou não a um desenlace ou desfecho.

A acção depende

ou está subordinada a três elementos importantes: um ou mais sujeitos actuantes,

empenhados em maior ou menor grau nos acontecimentos; um tempo determinado, mais

ou menos longo, em que a acção se desenrola; um ou vários espaços onde decorre

essa mesma acção.

De uma maneira

geral e, sobretudo, na sua forma mais simples, a acção deverá desenrolar-se de

acordo com o esquema atrás apresentado relativamente ao texto B: uma

introdução ou

exposição, em que se

apresentam as personagens e o cenário; um desenvolvimento ou

enredo, em que se vão apresentando os

acontecimentos à medida que se vão desenrolando temporalmente, até atingirem um

clímax; um

desfecho,

desenlace ou

conclusão, em que se apresenta,

geralmente, a resolução do conflito.

No entanto, o

esquema apresentado nem sempre se verifica, pois a acção varia não só de acordo

com os géneros narrativos, mas também com a criatividade do escritor. No

conto, a acção é

singular e concentrada, pois não existem desvios nem perdas de tempo, podendo

mesmo reduzir-se, como sucede com alguns contos modernos, a pouquíssimas linhas.

Igual facto se verifica em geral em narrações de factos concretos, quando nos

situamos no domínio do texto não literário, em que os factos deverão ser

apresentados de maneira sintética e objectiva, não havendo desvios para aspectos

secundários e irrelevantes. Na

novela, a acção é mais

demorada, podendo mesmo ser constituída por várias «micro-acções» protagonizadas

pela mesma personagem. No

romance, a acção pode

desdobrar-se em várias acções paralelas, podendo chegar a ocupar várias

gerações, o que implica uma maior multiplicidade de espaços e de épocas, bem

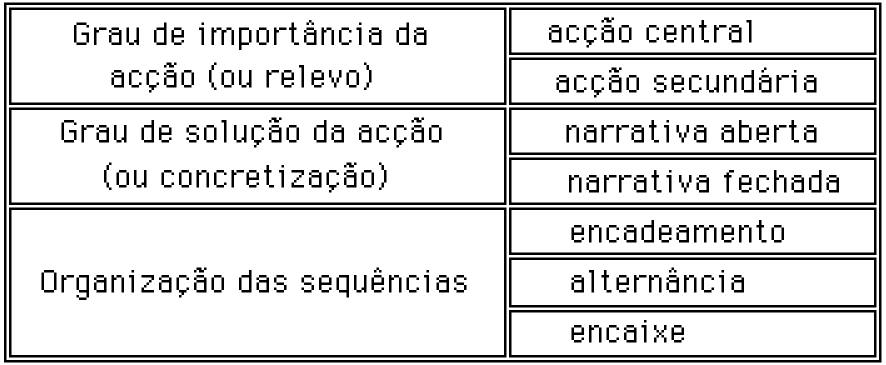

como um elevado número de personagens[3]. Embora o estudo da acção implique uma multiplicidade de aspectos, iremos centrar a nossa atenção apenas em três aspectos importantes, que apresentamos de modo esquemático no quadro da figura 61.

Enquanto num conto apenas existe

uma única acção, numa novela é possível haver mais do que uma. Num romance, são

frequentes múltiplas acções. Ao lado de uma acção central, que constitui o eixo

em volta do qual se desenrola toda a acção, podem existir múltiplas acções

secundárias que, convergindo ou não para a acção central, ajudam a completar e a

compreender o desenrolar dos acontecimentos, funcionando como um universo

envolvente da acção principal e contribuindo para o seu enriquecimento.

Quanto ao grau de solução da intriga ou acção, uma obra narrativa pode ou não apresentar todos os aspectos da acção completamente resolvidos. Quando a acção é solucionada até ao mais pequeno pormenor, quando, por exemplo, sabemos o que acontece a todas as personagens, nada ficando por dar a conhecer ao leitor, dizemos que a narrativa é fechada. Quando a acção é apenas parcialmente desenvolvida, ficando o desfecho ao critério da imaginação do leitor, dizemos que se trata de uma narrativa aberta.

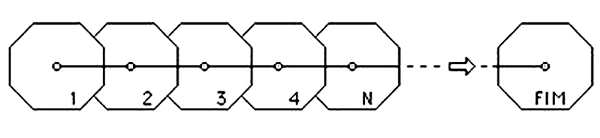

Quando as

sequências são apresentadas linearmente, constituindo como que elos de um

cadeado, em que o final de cada acção determina o começo da seguinte, estamos na

presença do chamado

encadeamento.

É o tipo de

estrutura que encontramos, por exemplo, no chamado romance picaresco[4] e que está representado na

figura

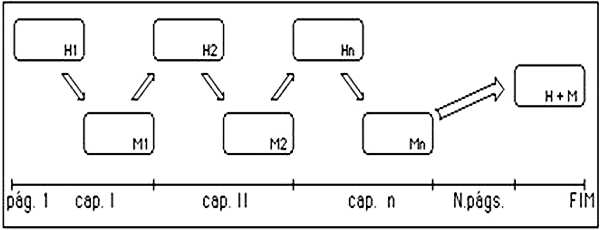

Quando duas histórias são

contadas alternadamente, isto é, quando uma sequência é interrompida para

podermos saber o que entretanto aconteceu noutro local com outras personagens,

mantendo-se assim um revezamento quase constante ou, pelo menos, frequente,

estamos na presença de

alternância. Há, pois, dois percursos

narrativos paralelos. Suponhamos, por exemplo, que queremos contar a vida de

duas pessoas que só se encontram ao fim de toda uma série de peripécias vividas

separadamente. Ele (H), numa determinada cidade; ela (M), numa povoação

distante. Representando graficamente este tipo de estrutura, obteremos um

esquema idêntico ao da figura 63. À medida que vamos avançando na leitura e que

o tempo da história vai avançando, ora tomamos contacto com o que o elemento H

faz num determinado período de tempo e lugar ora, de repente, voltamos atrás no

tempo, para sabermos o que o elemento M fazia entretanto noutro local e no mesmo

período de tempo. E a intriga vai avançando, até que, a certa altura, por um

acaso do destino, H e M se encontram e travam conhecimento um com o outro,

passando, a partir daí, a acção a decorrer em conjunto. Quando uma ou várias histórias surgem embutidas no meio de outra, que as engloba, podendo surgir pelos mais diversos motivos e podendo ou não ter ligação com a acção principal, estamos na presença de encaixe.

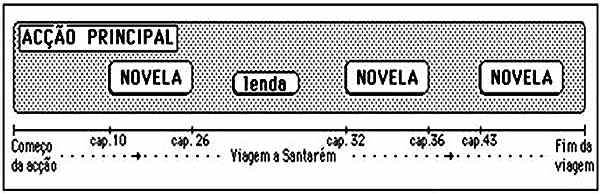

Por exemplo, nas Viagens na Minha Terra, de Almeida Garrett (figura 64), o relato da viagem de Lisboa a Santarém é interrompido a partir do capítulo X para dar lugar à «novela da casa do vale», no momento em que o narrador chega ao vale de Santarém e depara com a janela meio aberta de uma habitação antiga (Recorde-se o texto descritivo transcrito na parte referente à descrição.). Interrompe depois a novela, no capítulo 26, para voltarmos à viagem propriamente dita. Mais adiante surgem outras narrativas também encaixadas na narração da viagem, tais como a lenda de Santa Iria e o episódio de S. Frei Gil. É durante a visita à cidade de Santarém que o narrador uma vez mais interrompe o relato da viagem, no capítulo 32, para nos dar como que o "segundo acto" da novela, após o que continua a sua visita a Santarém. E só no regresso a Lisboa o narrador nos apresenta o desfecho da novela, a partir do capítulo 43, recorrendo ao artifício de se fazer encontrar com uma das personagens. Tomando como exemplo a obra citada, obteremos um esquema de encaixe no estilo do apresentado na figura 64.

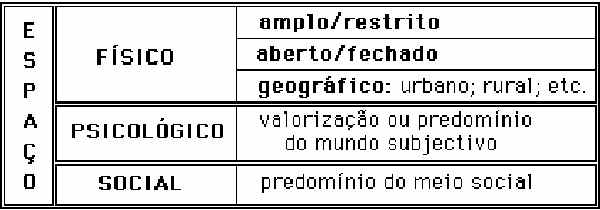

Sob o aspecto físico,

o

espaço pode ser considerado tendo em conta várias características, tais como a

área abrangida, os seus limites e as suas características geográficas: meio

urbano, rural, montanha, praia, floresta, etc. Fala-se em aspecto

psicológico quando predomina ou é valorizado o mundo subjectivo, quando o

narrador põe em evidência o mundo interior das personagens, mostrando-nos

os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sonhos, os seus conflitos

psicológicos. Este aspecto é evidente quando nos encontramos perante o chamado

monólogo

interior e a efusão lírica.

O

espaço é

social quando

predominam os aspectos sociais, o meio social, com a presença de personagens

tipo e de figurantes, que são o fruto e exemplo de um determinado ambiente.

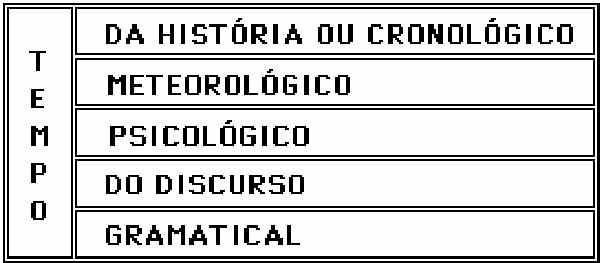

De todas as categorias da narrativa,

uma das que mais tem sido objecto de estudo é o tempo. Este pode

ser encarado sob múltiplos aspectos: tempo da história ou cronológico; tempo

meteorológico; tempo psicológico; tempo do discurso; tempo gramatical.

Vejamos de maneira sintética cada um

destes aspectos.

O tempo da

história ou cronológico tem a ver com

as indicações relativas à passagem do tempo: horas, dias, semanas, meses, anos,

etc. Constitui os marcos temporais que enquadram a história, marcos esses

fornecidos pelo narrador e que nos permitem situar cronologicamente os

diferentes acontecimentos. O tempo da história pode, em alguns casos,

corresponder a determinados tempos históricos, isto é, a determinados períodos

da História da Humanidade. Recordemos, por exemplo, o caso dos escritores do

período romântico, que situam por vezes a acção dos seus romances num período

histórico específico

─ a Idade

Média. É o que sucede com os chamados romances históricos, cuja acção decorre

na sua grande maioria nessa época.

O tempo

meteorológico tem

unicamente a ver com as indicações relacionadas com o estado do tempo ou com a

época do ano. Poderá também assumir, em alguns casos, simultaneamente um valor

cronológico, embora sem o mesmo rigor. Por exemplo, num relato do tipo «Era no

começo da Primavera. O sol brilhava e a vida começava a renascer... (...) O

Verão ia já a meio. Sob um sol escaldante e inclemente, que secava as nascentes

e queimava a erva nas pastagens, ...», verificamos que a sequência temporal nos

é fornecida pelas estações do ano que, neste caso, são simultaneamente um

factor meteorológico e cronológico.

O tempo

psicológico consiste na

percepção subjectiva do tempo cronológico, sendo por isso variável de pessoa

para pessoa e de situação para situação. Enquanto o tempo cronológico é sempre

igual, o psicológico pode reduzir-se ou alargar-se. Quando, por

exemplo, O tempo gramatical tem unicamente a ver com o tempo enquanto categoria gramatical. Está relacionado com o emprego dos tempos verbais, com os quais se podem obter determinados efeitos estilísticos. Por exemplo, o uso dos verbos no imperfeito permite conferir à acção um determinado valor durativo. O uso do presente do indicativo é frequentemente usado com valor histórico, em vez do pretérito perfeito.

O

tempo do

discurso tem a ver com

a sequência da representação narrativa do tempo da história. Caracteriza-se

pela sua linearidade, o que faz com que o tempo da história ou tempo

cronológico seja obrigado a frequentes recuos e avanços, a progressões mais

rápidas ou mais lentas, de acordo com a importância dos factos narrados. Numa

obra narrativa em que entrem várias personagens, cada uma delas vive o seu

próprio tempo individualmente e por vezes em locais diferentes e afastados.

Durante a narração, não é possível apresentar os acontecimentos relativamente a

todas as personagens

Noutros casos, observamos saltos de

vários anos no tempo cronológico, saltos estes que tanto podem ocorrer no

sentido do futuro, como no sentido do passado. Por exemplo, na obra já várias

vezes por nós referida,Viagens na

minha terra, quando o

narrador, uma vez chegado ao vale de Santarém, no capítulo X, começa a narração

da novela da casa do vale, recuamos de 1843 para uma tarde de Verão de 1832,

altura em que a casa, agora abandonada, ainda era habitada. E dentro da novela,

encontramos ainda outros recuos no tempo. Quando se recorda o passado de Frei

Dinis, recuamos sete anos, até 1825, para ficarmos a saber quem fora no século

Dinis de Ataíde.

O tempo do

discurso está, pois,

sujeito a três aspectos susceptíveis de análise: a ordem, a velocidade

e a frequência. Destes três aspectos, apenas iremos referir os dois primeiros,

cuja importância se nos afigura maior. Relativamente ao terceiro, o seu

conceito pode ser facilmente apreendido consultando-se um dicionário de

narratologia.

A

ordem tem a ver com

a maneira como as sequências narrativas se encontram organizadas, dando lugar a

sequências cronológicas várias, podendo haver recuos ou avanços no tempo ou

seguir, no caso de uma acção singular e linear, a sequência cronológica dos

factos. Vejamos um caso concreto. Quando a narração de Os Lusíadas se inicia, a viagem de Vasco da Gama está já aproximadamente a meio. É a estrutura típica das epopeias, cuja acção deve começar in media res. Só a partir de determinada altura sabemos, através das palavras do próprio Gama, a parte da viagem desde a partida das naus da praia do Restelo, em Lisboa, até à chegada a Melinde. A estes saltos no tempo para trás ou para a frente damos a designação técnica, respectivamente, de analepse e de prolepse. Por analepse ou flash-back entende-se «todo o movimento temporal retrospectivo destinado a relatos de eventos anteriores ao presente da acção e mesmo, nalguns casos, anteriores ao seu início[5].»

O movimento temporal oposto à

analepse é a prolepse e consiste na antecipação de acontecimentos cuja

ocorrência é posterior ao presente da acção.

A

velocidade da

narrativa tem a ver com

a relação entre a duração da história narrada, medida cronologicamente

(segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses ou anos) e a extensão do texto,

medida no número de linhas ou de páginas despendidas na narração dos

acontecimentos. Esta velocidade pode ser maior ou menor, aproximando-se

ou afastando-se o tempo do discurso do tempo da história (ou tempo

cronológico). Assim, podemos falar de

isocronia e de anisocronia. Embora a isocronia

efectiva seja impossível, dizemos que esta existe quando o narrador procura

respeitar o mais fielmente possível as dimensões temporais da história, a par e

passo com o desenrolar dos acontecimentos, o que faz com que o ritmo ou

velocidade da narrativa seja lento. Esta isocronia é evidente nas modernas

telenovelas. Nestas, verificamos um ritmo narrativo lento, arrastado, que chega

a prolongar-se de maneira monótona e cansativa ao longo de vários dias.

Um casamento está para ocorrer? Antes dele, assistimos a todos os preparativos

com dias de antecedência. Chega o dia do casamento? Antes de entrarmos na

igreja, vemos a noiva a vestir-se, primeiro; a seguir, damos um salto no

espaço e passamos para a casa do noivo, onde este também se prepara para a

cerimónia. Chega o momento de entrarem na igreja? Ei-los que chegam e que

entram, lentamente, ao som da marcha nupcial. E a cerimónia arrasta-se

por longos minutos, quando não calha ficar a meio, para só no dia seguinte se

assistir ao fim da cerimónia. E todo o resto da cerimónia é apresentado

demorada e pormenorizadamente, aproximando-se o ritmo narrativo da

própria realidade, quando não calha ficar mais extenso que a cerimónia na vida

real.

Mas, frequentemente, o tempo é

condensado e, em poucas linhas ou páginas, vemos as folhas do calendário saltar

dias, semanas, meses e anos. Estamos, neste caso, na presença de um ritmo

rápido, em que se verifica a

anisocronia.

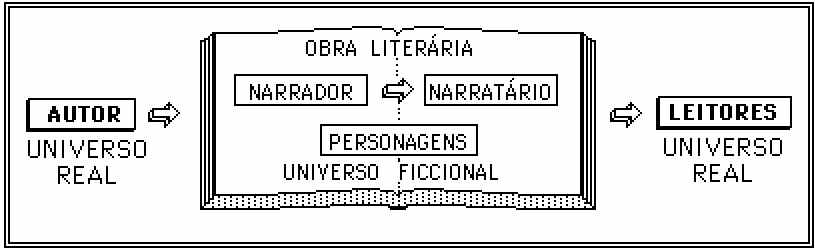

Quando falamos de

entidades da

narrativa, englobamos

nesta expressão um conjunto de entidades fictícias

─ no caso da

obra literária

─ constituído

pelo narrador, narratário e personagens. No caso da narração ficcional, estas

entidades só existem dentro do universo literário e, embora tendo semelhanças

com entidades reais, não devem ser confundidas com estas.

No domínio da obra literária, o

autor cria um universo fictício, ainda que, muitas vezes, semelhante ao universo

real, no qual se situam o narrador, o narratário e as personagens. Estas

entidades são frequentemente confundidas com entidades reais, especialmente

quando se trata dos dois primeiros conceitos

─ narrador e

narratário. O primeiro é frequentemente confundido com o conceito de autor,

enquanto o segundo é associado ao leitor real.

Os conceitos de

narrador e

autor pertencem a

universos diferentes e inconfundíveis. Enquanto o autor é uma entidade real,

que nasce, vive e morre, e sem a qual a obra literária não poderia existir, o narrador

é uma entidade fictícia, imortal enquanto a obra não for destruída, criada pela

imaginação do autor e, não raras vezes, com alguns traços idênticos aos do seu

criador.

O narrador é pois uma

entidade fictícia, inventada, pertencente ao universo da ficção literária, a

quem compete a tarefa de enunciar o discurso, isto é, de narrar todos os

acontecimentos e prestar todas as informações necessárias para que a história

seja devidamente compreendida pelos leitores. O esquema da figura 67 permite-nos

distinguir o universo real do universo ficcional, criado pela imaginação do

autor.

Enquanto o autor e os leitores

pertencem ao mundo real, nascem, vivem e morrem, as entidades da obra literária

pertencem ao mundo da ficção e só existem a partir do momento em que o autor

escreve a obra literária, tornando-se então como que imortais enquanto um

exemplar da obra continuar a existir. Confundir autor com narrador é tão

erróneo como confundir narratário com leitor.

O narrador enuncia o discurso, isto

é, narra a história tendo em vista o

narratário. Ele

narra para alguém, para uma entidade que pode ou não ser explicitamente indicada

na obra, a que se dá o nome de

narratário. Quando, por

exemplo, em Viagens na minha terra, o narrador se refere ao leitor

dizendo-lhe «não seja pateta, senhor leitor, nem cuide que nós o somos»

(capº V) ou «benévolo e paciente leitor...» (capº IX) ou ainda «...ainda

assim, belas e amáveis leitoras, entendamo-nos...» (capº X), o «senhor

leitor» e as «belas e amáveis leitoras» correspondem ao narratário,

do mesmo modo que o «nós» se refere ao narrador.

O narrador como entidade

enunciadora do discurso, isto é, como entidade encarregada de narrar os

acontecimentos e de prestar as necessárias informações para uma melhor

compreensão da história, pode assumir várias posições, quer quanto ao grau de

participação nos factos, quer quanto ao grau de conhecimentos ou perspectiva

assumida durante o relato dos eventos. Como ele pode assumir capacidades

divinas, pode não só viajar por mundos fantásticos, como entrar, inclusive, na

mente das próprias personagens. Recorde-se, por exemplo, o momento em que

o narrador de Viagens na minha terra penetra na mente da personagem

─ de Carlos

─ dando-nos,

«por um processo milagroso de fotografia mental» aqueles belos momentos

de prosa poética acerca da cor dos olhos de Joaninha (capº XXIII). Mas o

narrador pode também assumir características mais próprias de um simples mortal

e limitar-se a narrar objectivamente aquilo que observa ou observou.

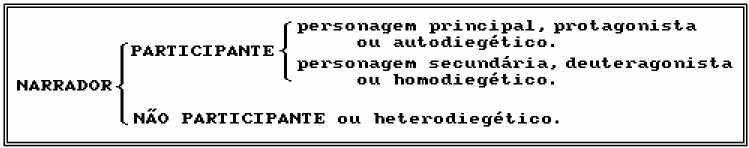

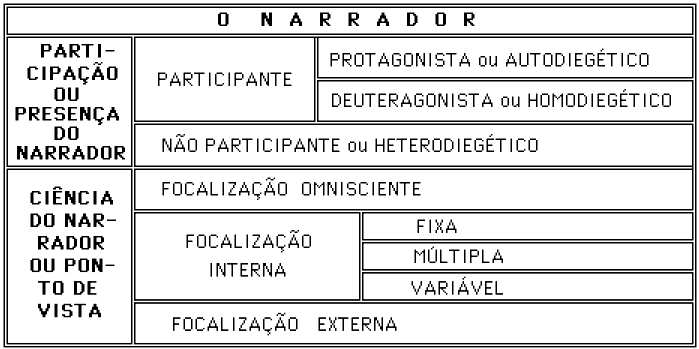

Temos, portanto, a considerar dois

aspectos importantes relativamente ao narrador: · o seu grau de participação (ou presença);

· o seu grau de conhecimentos (ou ciência, focalização

ou ponto de vista). Quanto ao grau de participação na diegese, isto é, na história, o narrador pode ou não participar nela. Se ele está fora da história que narra, se não participa nela, estaremos na presença de um narrador não participante ou, segundo a terminologia de Genette, de um narrador heterodiegético. Se o narrador participa ou participou na história que conta, podemos distinguir dois graus distintos de participação. Se é o protagonista (ou personagem principal), teremos um narrador participante, protagonista ou autodiegético. Se tomou parte nos acontecimentos não como personagem principal ou protagonista, mas como personagem secundária, retirando da sua vivência diegética os elementos necessários para o relato da história, estaremos na presença de um narrador participante homodiegético ou deuteragonista.

Enquanto narrador homodiegético, o seu grau de participação pode ser maior ou menor. Pode limitar-se a acompanhar os acontecimentos como mero espectador, como mera testemunha imparcial dos factos narrados; mas pode ser uma personagem secundária mais estreitamente ligada à principal, convivendo e acompanhando-a para todo o lado, como acontece, por exemplo, com o narrador de A cidade e as serras, o Zé Fernandes, que acompanha e assiste à mudança de hábitos na vida de Jacinto.

Relativamente ao grau de

conhecimentos (ciência,

focalização ou ponto de vista

─ designações

diferentes para o mesmo conceito) do narrador, poderemos considerar três

tipos diferentes de focalização. Cada um destes três tipos condiciona

naturalmente quer a maneira como os acontecimentos são vistos, quer a

quantidade de informação ou conhecimentos veiculados pelo narrador. Essa

quantidade de conhecimentos e potencialidades informativas será máxima num

narrador que, como um deus, está omnipresente e tudo sabe, penetrando até mesmo

no subconsciente das próprias personagens e sabendo mais do que elas próprias

acerca de si mesmas, e estará reduzido ao mínimo num narrador que se coloque

apenas como testemunha, limitando-se a apresentar objectivamente aquilo

que observa. No tipo de focalização omnisciente, a ciência do narrador é máxima e ilimitada. Ele é um émulo de Deus, omnipresente e omnisciente. Ele sabe tudo quanto se passa em toda a parte e em qualquer época, sabendo mesmo o que as personagens pensam, vêem e sentem, e podendo mesmo penetrar no seu subconsciente.

No tipo de

focalização interna, o ponto de

vista do narrador centra-se numa determinada personagem. O narrador vê,

sente e julga de acordo com a personagem que adoptou. Esta focalização interna

pode apresentar três modalidades; pode ser fixa, múltipla ou variável. Se é

centrada numa só personagem, frequentemente a personagem principal ou

protagonista, a

focalização

interna será fixa. Se

aproveita, momentânea ou episodicamente o conhecimento de mais do que uma

personagem, a

focalização

interna será múltipla. Mas se há

uma circulação permanente do núcleo focalizador do relato de várias

personagens, como sucede, por exemplo, na obra deLaclos, Ligações

perigosas, em que o ponto de vista alterna de acordo com a personagem que

escreve as cartas, a

focalização

interna é variável. A focalização é externa quando o narrador se coloca numa posição de neutralidade, limitando-se a apresentar, de modo objectivo e desapaixonado, aquilo que qualquer observador veria se estivesse observando o comportamento de uma personagem ou procurando descrever uma personagem observada.

A personagem é uma categoria fundamental de toda a obra narrativa. Não pode haver narração sem personagens. Do latim PERSONNA(M) 'pessoa', o vocábulo personagem designa toda e qualquer entidade, ser vivo ou inanimado, presente na narrativa e que intervém em maior ou menor grau na acção. Quando dizemos "toda e qualquer entidade", significa isto que a noção de personagem não se limita a seres concretos. Uma ideia, um conceito abstracto, pode igualmente desempenhar o papel de personagem, como, por exemplo, o Destino, a Morte, a Alma, a História, a Justiça, etc.

Frequentemente, é a personagem o

elemento à volta do qual gira toda a acção e em função do qual se organiza e se

desenvolve toda a narrativa. A personagem é uma entidade actante, isto é, é uma

entidade que age ou que motiva uma determinada acção ou dela sofre os

resultados, com um determinado nome, um determinado número de características

próprias, mais ou menos desenvolvidas, e com um papel de maior ou menor relevo.

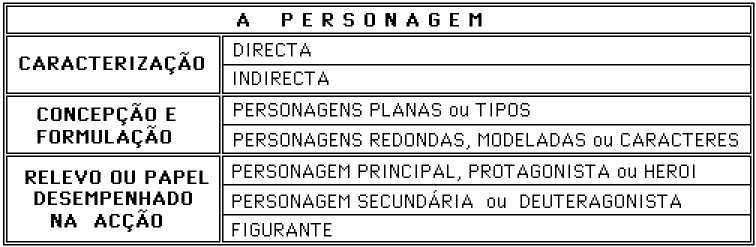

Tendo em conta as características

anteriores da personagem, podemos considerar, então, três grandes aspectos: os

processos de caracterização; a concepção e formulação; o relevo ou papel

desempenhado na economia narrativa, isto é, na acção.

Por caracterização entende-se

o conjunto de características de uma personagem, que as distingue de outras, e

que vai desde o nome com que é baptizada até ao conjunto de traços, físicos e

psicológicos. A caracterização pode efectuar-se segundo dois processos:

directo; indirecto.

A

caracterização é

directa quando o

leitor toma directamente conhecimento das características das personagens, ou

seja, quando todos os elementos lhe são fornecidos quer pelo narrador, quer

através das palavras da própria personagem (autocaracterização) ou de outras

personagens (heterocaracterização), não havendo qualquer esforço por parte do

leitor para obter esses elementos.

A caracterização é

indirecta quando os

elementos caracterizadores não são fornecidos directamente ao leitor. Neste

caso, terá de ser o leitor a deduzir as características das personagens a

partir das suas atitudes e acções.

Relativamente à

concepção e

formulação, as

personagens criadas pelos autores podem apresentar um maior ou menor grau de

desenvolvimento, podem ser personagens profundamente complexas, com densidade

psicológica, instáveis, sujeitas a evolução, ou serem concebidas de maneira

bastante simples, rudimentar, representando simples tipos sociais. Assim sendo,

podemos considerar duas classes de personagens, de acordo com a sua concepção

ou formulação: personagens planas ou tipos e personagens modeladas ou

caracteres, de acordo com a terminologia criada por E. M. Forster e hoje por

todos adoptada.

A

personagem

plana ou tipo caracteriza-se

pelo seu reduzido nível de complexidade. É uma personagem acentuadamente

estática, que permanece praticamente sempre a mesma do princípio ao fim, sempre

com o mesmo aspecto, os mesmos gestos e comportamentos, os mesmos tiques

verbais ou gestuais, tornando-se por vezes cómica e representando um tipo

social. Encontramos este tipo de personagem, por exemplo, nos autos vicentinos,

onde cada figura representa um tipo social, normalmente com as mesmas

características nos vários autos. Recordemos o caso da figura do escudeiro

fanfarrão, cujos atributos são sempre os mesmos de auto para auto, apenas

mudando o nome da personagem.

Note-se que nem sempre é fácil

distinguir a personagem plana da personagem modelada ou redonda. Surgem por

vezes, em certas obras, figuras que oscilam entre estes dois estatutos. Se, por

um lado, são planas, noutros aspectos apresentam características próprias das

redondas, tornando-se por isso discutível a sua classificação.

Ao contrário das personagens planas,

as

personagens

redondas, modeladas ou caracteres, apresentam

um certo grau de complexidade, com uma personalidade bem vincada. As

personagens redondas são personagens dotadas de vida própria, profundamente

dinâmicas, profundamente elaboradas, dotadas de densidade psicológica,

imprevisíveis e sujeitas a evolução ou mudança, desempenhando normalmente um

papel de relevo em toda a acção. Recordemos alguns exemplos bem conhecidos de

todos e encontrados ao longo das obras normalmente estudadas nos cursos

complementares do ensino secundário. A figura de Carlos, nas Viagens na

minha terra, bem como, por exemplo, a figura de Eurico, na obra com o mesmo

nome, são bons exemplos de personagens com densidade psicológica, figuras

importantes submetidas a tensões psicológicas e com uma personalidade bem

vincada.

No universo diegético, isto é, no

domínio da ficção narrativa, existe todo um conjunto de personagens que

desempenham determinadas funções, com maior ou menor importância. Tendo em

conta o seu papel desempenhado na acção ou o seu relevo,

poderemos agrupá-las em três classes: personagem

principal ou

protagonista; personagem

secundária ou deuteragonista; figurantes.

Podendo ser uma personagem

individual ou colectiva, a personagem principal ou protagonista é

a figura mais importante de toda a narração. É ela a figura central, que

origina e à volta da qual gira toda a acção. A personagem principal ou

protagonista é também habitualmente designada pelo termo herói cujo papel tem evoluído ao

longo das épocas.

Na Antiguidade Clássica, o herói é a

corporização da capacidade do Homem na luta contra o Destino, contra os

elementos e os deuses. Na Época Romântica, o herói aparece-nos como uma

figura incompreendida, isolada, em conflito com a sociedade e dotada de grande

sensibilidade e, não raras vezes, conhecendo uma vida atribulada e de

sofrimentos. Recordemos as figuras de

Eurico (na obra com

o mesmo nome, de Alexandre

Herculano), deSimão Botelho (da obra

Amor de

Perdição, de Camilo Castelo

Branco) e de Carlos (de Viagens

na minha terra, de

Almeida

Garrett).

Em algumas narrativas, a figura do

herói ou protagonista contrasta com a do

anti-herói ou

antagonista, personagem

que procura eliminar o herói e contra a qual ele tem de lutar, acabando quase

sempre por sair vitorioso. Esta oposição protagonista versus antagonista é já

clássica na literatura em banda

desenhada. Recordemos o

que acontece com

Lucky Luck, sempre em

oposição aos

irmãos Dalton, com Black e

Mortimer, opondo-se

a

Olrik, ou, mais

recentemente, com Astérix e os

gauleses, opondo-se aos romanos. Individual ou colectiva, a personagem secundária ou deuteragonista caracteriza-se pelo facto de ser menos importante que a principal, variando o seu grau de intervenção na narrativa de personagem para personagem. Se o seu papel se reduz totalmente, figurando como simples adereço, apenas servindo como de "adorno", para ilustrar um ambiente, uma profissão, uma mentalidade, estaremos na presença de um figurante.

[1] - Vd. Dictionnaire de Linguistique, Librairie

Larousse, 1981, pág. 407. [2] - Vejam-se os dicionários de MASSAUD MOISÉS, Dicionário de termos literários, 5ª ed., São Paulo, Editora Cultrix, 1988, pp. 355, e CARLOS REIS e ANA CRISTINA M. LOPES, Dicionário de narratologia, 1ª ed., Coimbra, Livraria Almedina, 1987, pp. 239-242. [3] - Recorde-se, por exemplo, o caso do romance de Eça de Queirós, Os Maias, cuja acção abrange três gerações e um espaço de tempo de muitos anos, o que leva à existência de acções secundárias, que confluem para a acção central, enriquecendo-a. [4] - Por romance picaresco ou, mais rigorosamente, novela picaresca, entende-se um tipo de obra de origem castelhana que narra, geralmente sob a forma de autobiografia, as andanças aventurosas de um criado ladino e, por vezes, cínico, que observa as fraquezas daqueles a quem vai servindo. Segundo Wolfgang Kayser, trata-se de uma «novela de espaço», em virtude de apresentar um longo desfile de casos e tipos. Pertencem ao género picaresco as obras Vida de Lazarillo de Tormes (1554), Vida de Guzmán de Alfarache (1599-1604), da autoria de Mateo Aleman e o Buscon (1626) de Quevedo. Em Portugal encontramos este género de obra quer na época clássica, quer em épocas posteriores. São exemplos de obras de carácter picaresco, onde nos aparecem figuras de heróis ou anti-heróis que vão passando de aventura em aventura, a Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, as Obras do Diabinho da Mão Furada, novela de cunho seiscentista onde se contam as aventuras dum soldado no tempo de Filipe II, as Memórias dum Sargento de Milícias, de Manuel António de Almeida, e, mais recentemente, o célebre Malhadinhas, de Aquilo Ribeiro. [5] - Veja-se CARLOS REIS e ANA CRISTINA M. LOPES, Dicionário de Narratologia, 1ª ed., Coimbra, Livraria Almedina, 1987, pp. 26-28. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||