|

Em terrenos minados

Relativamente perto vejo vir na estrada um jipe a

grande velocidade, levantando nuvens de poeira. Fiquei na expectativa. O

jipe entra de rompante no acampamento. O Lisboa, que o conduzia, grita

para mim:

– Meu Furriel, fomos atacados na subida do Rio Luvo.

Acudam depressa aos nossos irmãos se não eles morrem lá todos.

E não conseguiu dizer mais nada. Ficou bloqueado, com

a boca a espumar! Tentámos obter contacto via rádio, mas não havia

resposta. Depressa se arranjaram três Unimogues e um jipe com rádio, que

saíram imediatamente do acampamento ao encontro da coluna de

reabastecimento.

– Digam o que se passa!

Foi o pedido dos que ficaram.

Passados uns tempos o rádio informou o que se havia

passado: o jipe que vinha à frente da coluna pisou uma mina anti-carro.

Dois dos ocupantes estavam mortos, um terceiro que com o rebentamento

tinha ido parar longe, recuperou os sentidos e começou a gritar, e o

quarto, o Sargento que vinha ao lado do condutor, ainda não tinham dado

com ele.

Fomos na direcção dos gritos que cada vez se ouviam

menos. O soldado estava a esvair-se em sangue. Na mão direita a arma que

nunca largara, na esquerda um punhado da terra de Angola, dura, gretada.

Estava a entregar a alma a Deus. Ainda lhe ouviram as suas últimas

palavras: “Oh minha mãe…”

Chegados ao jipe acidentado reparámos numa figura que

parecia grotesca. O apontador da “Breda”, que estava montada no jipe,

ainda se mantinha agarrado aos punhos da arma, como se fosse fazer fogo.

Com o jipe inclinado a metralhadora ficou apontada para o céu.

O apontador estava morto. O terceiro militar estava

também morto, perto do veículo. Foram transportados em macas para o

acampamento.

O Sargento ainda não tinha aparecido. Continuaram as

buscas, já ao lusco-fusco, sempre com o ouvido à escuta, chamando por

ele. Ouve-se um respirar apressado. Era ele. Respirava mas deitava

sangue pelos ouvidos e pela boca. Foi rapidamente – tanto quanto se

podia – transportado numa maca para o acampamento era já noite. O médico

ia fazendo o que podia tentando prolongar-lhe a vida.

– Se me mandassem um helicóptero ainda podia

salvar-se! – Desabafa o médico.

Mas àquela hora os helicópteros já não voavam e

estavam longe, em Luanda. Nós estávamos no fim do mundo… Foi quando

tomámos consciência de como estávamos afastados de tudo e de todos …

Numa altura destas compreendemos como é necessário

termos confiança em nós próprios. Uma Companhia, com cerca de cento e

cinquenta homens, não pode contar com mais ninguém. Isto cria entre os

seus componentes um espírito de entreajuda, de sacrifício mútuo. Não

sabemos porquê mas nos momentos difíceis é assim. E esse espírito

prolongou-se até a Companhia ser dissolvida.

Chegada a hora de jantar, já tardia, cada um foi buscar a sua comida.

Sentámo-nos à mesa, calados, tristes. A primeira colherada de comida foi

posta na boca, mas não passava na garganta, entalava-nos.

– Merda, não consigo comer esta porcaria! – Disse um,

tentando justificar o não conseguir comer – Vou levar isto à cozinha.

Serve para amanhã, se não se estragar.

Uns atrás dos outros, em silêncio, foram fazendo o

mesmo.

Segurança reforçada

O nosso pelotão era, como disse, o que estava de serviço de segurança ao

acampamento. Resolvemos que as sentinelas fariam o serviço dobradas –

duas a duas – para que não houvesse “esquecimentos”, não fosse alguma

adormecer. As rondas seriam também feitas por dois Sargentos, não só por

um, como era habitual. Tudo ficou preparado para que não houvesse

surpresas e a malta pudesse dormir descansada. Nesse dia já bastava a

surpresa da mina.

A noite ia passando. Íamos conversando com o pessoal que estava de

vigia, enquanto fazíamos as rondas. Nisto, apercebo-me do vulto de um

soldado, acocorado, fora da caserna. Dirigi-me a ele, pois poderia ter

algum problema.

– O que se passa?

– Porquê a nós meu Furriel? Porque nos havia de

calhar a nós?!

Chorava convulsivamente. Ele era da mesma terra e

muito amigo do Valente, o apontador da metralhadora. Numa altura destas

o melhor era ficar calado. Ainda consegui dizer-lhe:

– Chora à vontade, não tenhas vergonha de chorar.

Estás a chorar por um amigo, que todos nós perdemos.

O relógio parecia não andar. Quando eu e o Miranda

fazíamos a ronda, passámos perto do Comando, junto à cantina e parámos.

Ouvimos a respiração difícil do nosso colega, na enfermaria. Ficámos à

escuta. De repente ouviu-se a voz do médico dando rapidamente uma ordem

ao Sargento Enfermeiro. Depois, nada mais. A respiração acabou, mas o

médico estava a fazer qualquer coisa. Sentimos vontade de entrar na

enfermaria mas só iríamos atrapalhar. Fomos para a nossa caserna,

acendemos uma vela. Eu acendi mais um companheiro de todas as horas, “o

fiel cigarro”, e fiquei a pensar. O Miranda disse que ia descansar um

pouco, para eu o chamar quando fosse fazer a ronda seguinte e deitou-se.

Fiquei a olhar tempos infindos para o fumo do cigarro

que se sumia na escuridão deixada nos locais onde a luz da vela não

chegava. Lembrei-me então das palavras do soldado antes de exalar o

último suspiro “Oh, minha mãe!” como que a pedir ajuda àquela que nunca

nos abandona! Mas ela estava longe!

A mente tentava andar por longe, fugir a tudo aquilo, ir à mocidade.

Veio-me à memória um poema chamado “Alguém” que lera no livro de

Português da Escola Comercial. Não me lembro quem era o autor mas há

duas quadras que nunca esqueci:

Para alguém sou o lírio entre os abrolhos

E tenho as formas ideais de Cristo

Para alguém sou a vida e a luz dos olhos

E, se na Terra existe é porque existo.

Chovam bênçãos de Deus sobre a que chora

Por mim além dos mares! Esse alguém

É dos meus olhos a esplendente aurora;

És tu, doce velhinha, ó minha mãe!

Ouço passos. Aguardo e vejo o médico entrar na nossa

caserna, com a camisola de lã da tropa vestida, cabeça baixa. “Estará

frio? – pensei – não tinha dado por isso”

– O David morreu – disse-me. Não conseguimos

salvá-lo. Ainda fizemos uma traqueotomia. De nada valeu...

Falou baixo. Só eu estava sentado à mesa junto da

vela. O médico desapareceu na noite em direcção à enfermaria. Não se

ouviu uma palavra. Senti o Miranda levantar-se e sentou-se à mesa, junto

da vela. Depois começámos a ouvir o pessoal a mexer-se. Acende-se um

cigarro aqui, outro ali, até que todos estavam sentados nas suas camas.

Afinal ninguém dormia, pensei! Não ouvi uma palavra sequer, até que o

Miranda me disse:

– Vamos fazer mais uma ronda!

E lá fomos. As sentinelas estavam alerta.

Dissemos-lhe o que se tinha passado com o nosso camarada.

– Nós já sabemos. O maqueiro que estava de serviço na

enfermaria veio dizer-nos. Já somos menos quatro...

A noite ia passando e ao raiar da aurora já toda a

companhia estava de pé, o que não era habitual. Embora o café estivesse

pronto, poucos se chegaram à cozinha. Eu estava mesmo com fome. Peguei

numa caneca de café, sem açúcar, e num naco de pão. O café passou pela

garganta. O pão… não consegui engoli-lo. Tínhamos saído de serviço e

todos nos sentíamos muito cansados. A noite tinha sido por todos os

motivos arrasadora! Agora iríamos descansar, se o conseguíssemos.

Terríveis momentos

Pouco depois chega à nossa caserna o Alferes Miranda, Comandante do

nosso pelotão. Chamou-nos, aos três Sargentos do pelotão:

– Fomos destacados para levar os mortos a São

Salvador e dar-lhe uma sepultura condigna.

– Meu Alferes – disse eu – acabámos de sair de

serviço e estamos muito cansados. E porquê nós se há um pelotão que

esteve de descanso ontem? É a ele que pertence esse serviço.

O Sargento Miranda calou-se. O Costa Pereira, como

sempre, refilou e disse:

– Eu não vou!

Chamei a atenção ao CP de que não poderíamos dizer

essas coisas em frente dos soldados, sob pena de eles deixarem também de

nos obedecer, num caso difícil como este. Conferenciámos e resolvemos

fazer como o Alferes tinha dito.

Sabíamos que o Alferes, como operacional, era cinco

estrelas. Mas guardava respeito demais aos galões do Capitão, sem

ripostar. E o nosso pelotão é que as pagava. Era a segunda vez que isto

acontecia! (A primeira foi quando recebeu ordem para ir desmantelar a

casa de um branco e trazer as loiças sanitárias para o serviço dos

Senhores Oficiais).

Pedimos ao Sargento mecânico Lino para nos arranjar

uns ferros afiados na ponta, para nós, à frente das viaturas, irmos

picando a estrada, tentando detectar alguma mina. Assim se fez. O medo

era muito. Poderiam as viaturas não ter pisado alguma mina, ou poderá o

inimigo, ao ver o bom resultado obtido com a experiência, ter

armadilhado a estrada com mais minas. Enfim, seja o que Deus quiser!

Era a primeira vez que se tinha dado um acidente

daqueles!

Prepararam-se três Unimogues para a tropa e uma GMC,

que levaria as quatro macas com os cadáveres. A coluna saiu do

acampamento cerca das dez horas. Ainda ouvi o Primeiro-Sargento gritar:

– Não se esqueçam de trazer as macas e os

cobertores...!

Pareceu-me um ser desprezível. Só consegui

berrar-lhe:

– Cala a boca, Fidalgo!

Avançámos em marcha lenta. Enquanto a estrada era

barrenta, sabíamos que se uma mina tivesse sido enterrada se notaria a

terra mexida. Mas era preciso ter sempre muito cuidado. A qualquer

dúvida descia um homem da viatura e com o ferro picava o terreno. Nada.

Quando chegámos à descida para o rio onde a mina

tinha rebentado, desceram seis homens. Houve ordem para cada viatura

seguir o rasto da que lhe ia à frente. O terreno era grainha de cobre.

Se sentíssemos algo mais duro, tínhamos que cavar para ver o que era. Os

seis homens iam picando a estrada, três em cada rodado. As viaturas

prosseguiam atrás em marcha lenta. Como era um trabalho muito penoso,

substituíam-se os homens de vez em quando. Estava sempre na nossa mente

o caso de ser uma mina e rebentar quando fosse picada!

Levámos cerca de 3 horas a chegar ao rio, coisa que

normalmente se fazia em menos de uma hora!

Atravessámos a ponte e estávamos agora na área da

companhia do Batalhão do “Spínola”. A subida do outro lado do rio era do

mesmo género, pelo que tivemos voltar a aplicar o sistema: o “picanço”,

como passámos a chamar-lhe. Sempre lentamente, até que chegámos ao

acampamento da Companhia nossa vizinha. Parámos para colher informações.

Eles tinham ido nessa manhã a São Salvador e dali para diante não tinha

havido problemas. Ficámos mais aliviados. Dentro de uma hora, ao

anoitecer, estaríamos em São Salvador. Eles já sabiam o que se tinha

passado com a nossa Companhia.

Alguns homens, por pura curiosidade (ou masoquismo,

não sei!) subiam à GMC e destapavam os corpos para ficarem a olhá-los,

apalermados! Depois voltavam a tapá-los e desciam da viatura.

Seguimos viagem, agora um pouco mais descansada e ao anoitecer estávamos

em São Salvador. O Alferes iria tratar na sede do Sector, dos termos

legais para os funerais. O pelotão regressaria no dia seguinte, depois

dos funerais. Os corpos foram levados para a casa mortuária e nós

ficámos por ali, respondendo às perguntas que nos eram feitas pelos

nossos companheiros, aquartelados em São Salvador: “ Como tinha sido?”

Era a primeira vez que apareciam minas anti-carro na zona. A curiosidade

era muita, e o interesse ainda mais:

– Hoje foram vocês, amanhã podemos ser nós.

Comemos uma bucha que nos foi fornecida pela tropa de

São Salvador, e andámos por ali ao Deus dará. Tal como no dia anterior,

a comida custava a passar para o estômago! Meu Deus, foram logo quatro

dos nossos!

Era já tarde quando vieram chamar um Sargento do

nosso pelotão para identificar os cadáveres antes de serem colocados nos

caixões. Dirigiram-se, logo por azar, a mim. Não fui capaz. Pedi ao

Miranda que o fizesse. Ele foi. Eu não tinha coragem de ir outra vez ver

aqueles corpos dilacerados pela explosão.

Alguns deitaram-se nas camas que nos dispensaram mas,

passado pouco tempo, levantavam-se. Ninguém conseguiu dormir. No dia

seguinte, de manhã, tínhamos de ir enterrar os nossos companheiros e

prestar-lhes as devidas honras militares. Depois era o regresso. Os

mesmos pressupostos. Haver ou não haver minas!

Encosto-me a uma cama a pensar no que nos tinha

acontecido. Afinal tinha sido um acto de guerra! Pois, foi um acto de

guerra e nós ainda não tínhamos sequer conseguido pôr a vista em cima do

IN! A eles era mais fácil detectar-nos e eliminar-nos enquanto nós

andássemos nas viaturas. Conheciam bem o terreno. E começavam a

conhecer-nos também. Tínhamos de deixar as viaturas no acampamento.

Andar a pé era a solução!

Pois era. E o reabastecimento? Teríamos de utilizar

as viaturas quando houvesse que fazer o reabastecimento! “Deixa-te disso

pá”, pensei para comigo. Logo teremos de tentar chegar todos e inteiros

a Pangala, e depois se vê!

Chegou a hora de darmos sepultura aos mortos. Os

caixões foram transportados pelos tropas encarregados dos funerais.

Saímos para o lado sul da cidade e num descampado havia quatro covas

abertas, a par umas das outras. Era ali que iríamos deixar os nossos

companheiros. Naquela encosta, ligeiramente inclinada para sul, não

havia sinal de qualquer sepultura. Os nossos companheiros seriam os

primeiros a ficar ali.

| |

|

|

| |

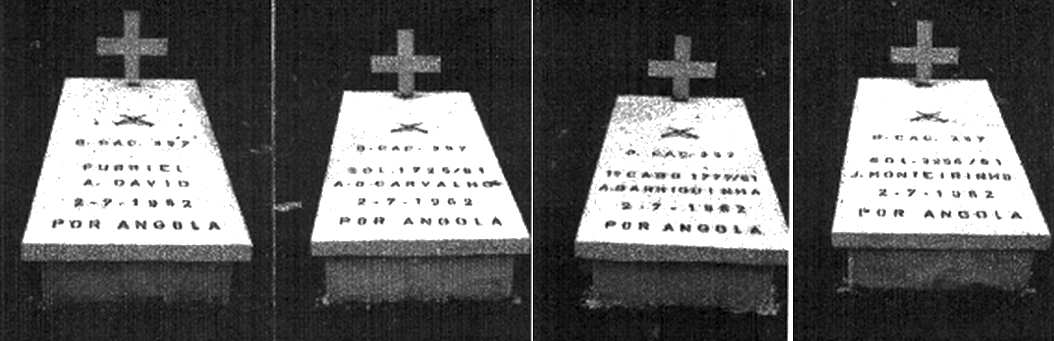

Sepulturas |

|

Feitas as rezas pelo Capelão Militar, com o Pelotão

em sentido, foram disparadas as três salvas de tiros da ordem, de G3. A

última homenagem. O ruído dos tiros pareceu-nos tão fraquinho, e

rapidamente desapareceu no espaço.

Àquela hora, no “Puto”, os seus familiares

continuariam nos seus afazeres, sem suspeitarem do que se tinha passado

lá longe, muito longe! Possivelmente, uma avó, uma mãe, uma noiva,

sabe-se lá, logo à noite irá à igreja da sua terra rezar uma oração,

fazer uma prece: Que regresse bem e depressa…

Páginas que o império tece

Jaz morto e apodrece

O menino de sua mãe!

Meu Deus, como Fernando Pessoa veio até mim só para

me torturar!

Tínhamos partido de S. Salvador havia quase uma hora.

Tempo quente, a marcha lenta, a atenção que se dispensava à estrada,

amolecia-nos os nervos. A viatura deu uma guinada.

– É pá, calma – digo para o condutor.

– Desculpe meu Furriel. Distraí-me…

– Não pode ser! – Disse eu – Vais cansado? Eu conduzo

um bocado. Até pensei que tinhas visto uma mina!

– Não, meu Furriel. A minha cabeça voltou por

momentos a São Salvador. Agora já acabou. Não me distraio mais.

– Cuidado que vamos a chegar à estrada “fraca”.

Ao passar o acampamento da companhia do Spínola,

acenámos à sentinela que estava junto das instalações da companhia, que

correspondeu com outro aceno, sinal de que não havia “azar”.

Atravessámos a ponte sobre o rio e entrámos na zona

da nossa Companhia. A subida até lá acima, era a zona mais perigosa.

Novamente o “picanço”. Não podia haver descuidos. Passámos junto do

local onde a mina nos havia feito as quatro baixas. Parámos um momento.

A memória dos companheiros sempre presente. O jipe já tinha sido

retirado para o acampamento. Seguimos viagem e, por fim, chegámos às

nossas instalações. O lugar mais seguro do mundo!

Tínhamos que esquecer o que se passou. Não podíamos

mostrar ao IN o nosso medo.

| |

|

|

| |

O Jipe minado |

|

Durante cerca de um mês esquecemos as viaturas. As

operações eram todas feitas a pé, o que as tornava cada vez mais

penosas. Pois é, não havendo viaturas não havia reabastecimento, e não

havendo reabastecimento não havia comida fresca. Durante todo esse tempo

comemos das reservas que tínhamos no acampamento. Um dia era feijão com

salsichas, no dia seguinte era arroz com salsichas. Era o que havia.

Sacos de areia – salva-vidas

Um dia resolvemos que aquilo não podia continuar. Preparámos as viaturas

cobrindo o tablado com sacos de areia. Até o condutor da viatura tinha

direito a um saco junto aos pedais. Tinha que conduzir quase com a

biqueira das botas.

Assim era mais seguro, se uma mina rebentasse, não

poderia causar muito prejuízo no pessoal, pensávamos nós. E assim fomos

para S. salvador fazer o reabastecimento, com todos os cuidados. Optámos

por três Unimogues (deixámos de utilizar os jipes por serem a gasolina e

que em caso de mina causavam mais prejuízos; tivemos a prova no nosso

primeiro acidente com homens queimados), e uma GMC.

Chegados lá, abastecemos, carregando a viatura até

mais não poder, ou se calhar, mais do que ela podia. Ele era farinha,

ele era feijão, era massa, e especialmente bebidas – 7Up e muita

cerveja. Nesse dia o “Barriga de Ginguba” não tinha vindo de Luanda,

pelo que não havia alimentos frescos. Enfim, o que tínhamos carregado

era melhor do que nada.

Pelo meio da tarde estávamos conversando sobre as

nossas “Marias” – eu e o Sargento Tendeiro, das transmissões. Éramos os

únicos Sargentos milicianos casados.

A conversa derivou para as leituras. Ele gostava

muito de literatura policial. Quando saia novidade no “Puto”, a esposa

mandava-lha imediatamente. Era professor primário, este rapaz um tanto

reservado. Não gostava de emprestar os seus livros. Eu também nunca lhe

pedi nenhum, pois não apreciava aquele tipo de leitura, mas sei de

companheiros nossos que lhe pediam um determinado livro e esse nunca

estava disponível na altura:

– Estou a relê-lo – respondia o Tendeiro!

Outra mina

O tempo estava encoberto, o calor era sufocante, prenúncio de trovoada.

Dirigíamo-nos para a caserna, quando ouvimos o Cabo-cifra:

– Meu Furriel, meu Furriel!

Parámos. Então ele entregou uma mensagem ao Furriel

Tendeiro.

– Que há?! – Pergunto.

Ficaram os dois calados a olhar um para o outro.

– Ó Ribau, eu já venho – disse o Tendeiro.

E enquanto ele se dirigia para o Comando, o

Cabo-cifra dirigiu-se apressadamente para o seu posto, certamente para

que eu não repetisse a pergunta a que ele não poderia responder. Era

segredo militar.

Mau há arroz queimado! -Pensei. A coluna de São

Salvador ainda não chegou. Que diria a mensagem? O que for soará. Eu já

estava por tudo! E continuei a dirigir-me para a caserna, onde contei ao

Sargento Carvalho o que se tinha passado.

– Mau. Há merda! – Diz ele.

Nisto aparece o Alferes do primeiro pelotão, dizendo

para os seus Sargentos:

– Preparar o pelotão para sair imediatamente. Mais

uma mina rebentou debaixo da GMC. Avisem o Sargento mecânico para

preparar a viatura de desempanagem e seguir atrás de nós.

– Há feridos? – Perguntámos quando o Alferes o

permitiu, já que tinha falado de rajada.

– Só o homem que vinha ao lado do condutor foi

cuspido para fora da viatura mas tem só ferimentos ligeiros.

– Valha-nos ao menos isso – dissemos.

Os sacos de terra resultaram. Era o que se ouvia. Até

que chegou a GMC rebocada pelo Unimog. Parecia um monstro rebocado por

uma ovelha. Foi encostada à oficina e descarregada.

Tinha pisado a mina com a roda da frente do lado

direito. Embora forte, toda aquela área tinha sido destruída. Parte da

carga que vinha à frente ficou inutilizada. A maior desgraça foi a

cerveja, que vinha à frente. Mais de metade das garrafas partiram-se.

Cerveja ao preço dos olhos da cara...

Chamei a atenção do Sargento Lino, que observava a viatura, pensando

talvez numa possível reparação.

– Olha, a cerveja foi quase toda embora.

O Lino olhou-me, e disse:

– E eu que, quando estava a amarrar a GMC ao Unimog,

reparei no líquido e pensei que fosse a água do radiador que ficou

destruído!

Sobre os mantimentos que tinham sido inutilizados e

que se destinavam à alimentação do pessoal, foi feita uma participação

da ocorrência, e o assunto ficou resolvido.

Mais tarde, iam chegando as viaturas. “Pôrra, os

sacos de areia fazem na verdade jeito!” – pensei.

Quanto à cerveja e outras bebidas destinadas à cantina, nada a fazer, a

cantina teria de pagar. O responsável pela cantina, um soldado da

companhia, deitava as mãos à cabeça:

– Não pode ser. A cantina não tem dinheiro. Vende

tudo ao preço de custo. O único lucro que eu tiro disto é ter sido

dispensado de ser operacional!

E já não é pouco, pensei com os meus botões!

O Soldado lá resolveu com o Capitão que o custo total

das bebidas seria dividido pelo número das bebidas que ficaram

operacionais, não havendo assim prejuízo para a cantina!

O pior era quando alguém ia para tomar uma bebida

fresca. Custava o dobro do preço e só a cantina tinha frigorífico. Havia

reclamações que passando pelo Primeiro-Sargento, chegaram ao Capitão.

Nada feito. Estava decidido; era assim e não havia nada a fazer!

Nessa altura fiquei convencido de que, além do

encarregado da cantina, também os dois mamavam na mesma teta, pois havia

outras possibilidades de resolver o problema. E assim as bebidas da

viatura minada levaram imenso tempo a ser consumidas.

Sacanas dos “turras”. A primeira mina foi um acto de

guerra. Levou-nos quatro companheiros! Nada podemos fazer. Agora mais

uma mina... filhos da puta! Não perderão pela demora. O dia há-de

chegar!

| |

|

|

| |

GMC minada |

|

Uma escola!

No dia seguinte foi o nosso pelotão fazer uma patrulha diurna. Em vez de

tomarmos a estrada para São Salvador, resolvemos tomar a estrada que

dava para Cuimba. Seguimos caminho, passámos a sanzala destruída onde

tínhamos feito a primeira emboscada. Por ali nunca tinha sido feito

patrulhamento fora da estrada. O soldado que ia à frente parou:

– Que há? – Perguntou o Alferes chegando-se à frente

do pelotão.

– Uma picada que segue para a esquerda, não parece

muito utilizada, nem ter sido utilizada há pouco tempo – diz o Soldado.

– Vamos explorar essa picada – retorquiu o Alferes.

Seguimos com cuidado. A picada nunca mais tinha fim,

como era natural. Possivelmente ia dar ao Congo. Procurámos indícios de

utilização. Nada. Seguimos e mais adiante notamos uma árvore frondosa

para a qual nos dirigimos com cuidado. Ao aproximarmo-nos, notamos uma

coisa extraordinária: em volta do tronco e dispostos em círculo, havia

bancos corridos. Eram feitos de estacas espetadas no chão com tábuas

pregadas.

– Ali era uma escola! – Digo eu. Por perto deve haver

uma sanzala, ou uma Missão.

Fiquei a olhar a árvore. Um belo exemplar dos muitos

que existiam por estas bandas. Noto, pendurado por um fio, um pedaço de

ferro. Toco-lhe com o cano da minha arma e dele sai um som puro,

estridente, que se propagou e fez ouvir com certeza a quilómetros de

distância. Era a sineta para chamar os alunos! Todos ficámos espantados

com a escola.

O Alferes repreendeu-me por eu ter feito aquilo.

Podia ter “acordado” o IN. Sentámo-nos depois de ter posto alguns homens

de sentinela, todos de gargalo no ar. Uma escola! Devia haver sanzalas

por perto e o missionário viria de bicicleta de São Salvador do Congo.

Eram uns bons 60Km. Ou viria de outro lado! Quando chegava, tocava a

sineta e os alunos iam aparecendo, conjecturei eu!

Quando nos dirigíamos de Luanda para o Norte, notámos que nas povoações

mais desenvolvidas havia Missões que serviam de apoio aos missionários,

prestando assistência moral, médica e material, quando possível, aos

moradores dessas zonas.

Seguimos caminho e quando demos por isso era quase

noite. Voltar para trás era perigoso, pois a picada com a noite não se

via. Podíamos perder-nos ou ter um mau encontro quando menos o

esperássemos. Embora sem comer, pois só tínhamos levado uma bucha que

serviu de almoço (em operação apeada, quanto mais leves melhor),

resolvemos avançar até se ver, e depois montar emboscada.

Tendo por quarto o cemitério

Mais adiante, apareceu-nos ao lado da picada, um cemitério. Eram campas

em adobe, com uma altura de cerca de cinquenta centímetros. Algumas

tinham o nome das pessoas lá sepultadas. Resolvemos montar aí a

emboscada, embora com a relutância de muitos. Era uma falta de respeito

para com os mortos.

– Pois é – disse eu – mas as campas em caso de

necessidade, podem servir-nos de abrigo.

Foi comunicada a situação à base, via rádio – desta

vez funcionou – e que no dia seguinte, quando chegássemos à estrada

comunicaríamos a nossa posição para as viaturas nos irem buscar.

Entalado entre duas campas, nessa noite fiquei

descansado. Também nada aconteceu, a não ser um ataque de formigas, que

deviam ter os ninhos nas próprias campas.

De regresso a “Casa”

Ao romper da manhã regressámos à estrada; comunicámos à Companhia a

nossa posição e aguardámos. Sentei-me num talude à beira da estrada, a

olhar o ambiente, como eu costumava dizer. Capim. Matas e mais matas.

Ah! E ao longe a Serra da Canda, famosa pelo arvoredo e onde no

princípio da guerra, em 1961, se acoitaram os “turras” que depois

desceram para as fazendas do café (e para tudo quanto fosse de branco),

matando e destruindo sem dó nem piedade.

Lá estava a famosa cascata que, segundo diziam, tinha

350 metros de altura. Na base dessa maravilha da natureza havia uma

fazenda de citrinos da CUF que, diziam os que lá passaram, era um mundo.

Nem electricidade faltava vinte e quatro horas por dia. Aproveitaram a

força da água da cascata, fizeram um desvio e montaram um gerador

eléctrico que era movido pela água. Havia a casa do encarregado, um

engenheiro agrícola, e casas para os trabalhadores. Havia! Agora foi

tudo destruído pela fúria assassina. Não compreendo como se fizeram

tantas barbaridades, materiais e humanas! Doutrinados pelos que queriam

o poder, foram convencidos de que tudo o que era dos brancos ficaria

para eles, incluindo as mulheres. Muitos pagaram com a vida a sua

inocência ou a sua fúria de destruição.

Nunca pude ir àquela fazenda. Gostaria de a ter

conhecido mas não ficava na zona da nossa Companhia e as pontes estavam

destruídas.

Fui acordado daqueles pensamentos pelo ronronar das

viaturas, que chegavam vagarosamente. Toca a subir. Vamos ao café. A

fome, uma necessidade natural, desperta-nos a vontade de ter algo para

comer! E lá regressámos a casa, como nós dizíamos.

Os dias iam passando, uns a seguir aos outros… Nada

de novo, felizmente. Era uma pasmaceira. Patrulhas diurnas eram o

pão-nosso de cada dia. Por vezes, lá acontecia alguma coisa!

|