|

|

||||||

|

|

||||||

|

Mike (1) |

||||||

|

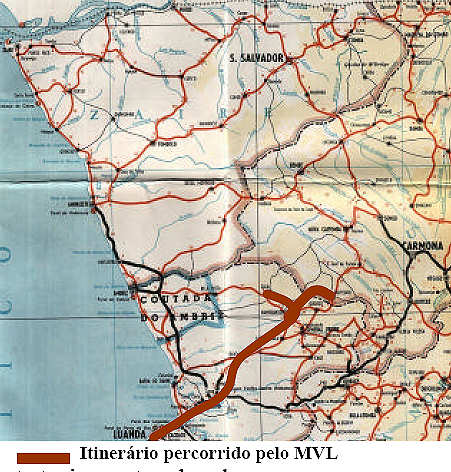

Às três horas da manhã já eu me encontrava ao portão da M. M. (Manutenção militar), ataviado com um cinturão e respectivos carregadores, arma G3, um saco verde enorme que fazia de mochila e que continha dentro tudo o que eu fisicamente possuía naquele momento: esferográficas, cartas, fotos e pouco mais. Todo este material era completado por um par de botas reluzentes e um camuflado ainda mais brilhante, que teimava em não se adaptar ao corpo de tão novo que era e que os “velhinhos” reconheciam ao longe como sendo de um Mike (maçarico). Até o próprio boné de tanta goma que tinha ficava encarrapitado na cabeça, deixando ver a pele branca da cara, pele inconfundível de um Mike, que mesmo quinze dias de licença de mobilização passados nas praias da Caparica não conseguiram disfarçar e fazer passar à cor bronzeada que caracterizava um velhinho das matas de Angola. O M.V.L. (Movimento de Viaturas Logísticas) partiu às 4 horas da manhã. A azáfama foi grande durante toda a noite e, provavelmente, também o havia sido nos últimos dias. Ultimaram-se os últimos preparativos para a partida dessa imensa coluna de dezenas e dezenas de camiões, uns civis fretados pelo exército, outros militares que partiam habitualmente de 15 em 15 dias, levando o apoio logístico, rumo ao norte, pela chamada “estrada do café”, que se internava pelos “Dembos” até à capital da guerra, “Nambuangongo”, onde esta enorme serpente se dividia, seguindo uma coluna mais para norte, pelo interior da densa selva até “Quipedro” e outra em direcção ao pôr-do-sol até “Zala”, percorrendo a famigerada picada, que passava pela temível e de má memória curva do “bico de pato”. As viaturas iam ficando pelos respectivos aquartelamentos, onde eram descarregadas e esperavam novamente pelo regresso da coluna que ia engrossando de novo de volta a Luanda. Dirigi-me ao comandante da escolta, dizendo-lhe que tinha ordens para me apresentar em Nambuangongo, este apontando com o dedo, disse-me que me podia ir acomodando naquela “berliet”. Sentado ao lado do condutor encontrava-se um soldado armado até aos dentes. Ele era só fitas de balas e granadas penduradas por todo o corpo. Pensei para comigo: «aqui devo ir seguro». – Bom dia. – disse-lhe eu. O condutor mandou-me seguir para a caixa de carga, onde já se encontravam duas mulheres da tribo “Quicongo”. Cada uma delas carregava uma trouxa feita de pano muito colorido idêntico ao que habitualmente este tipo de mulheres enrola na cintura até à altura dos seios. Seguia também connosco um soldado, o completo oposto de mim, e certamente um “velhinho”. Envergava um camuflado velho, coçado e algo rasgado. Um forte e grande bigode preto destacava-se do rosto. Estava deitado com a cabeça em cima de um saco igual ao meu, só que muito mais velho e sujo. No cinturão, 4 carregadores e a arma G3 que jazia ao seu lado. Dei-lhe os bons dias, mas nem me respondeu, fingindo talvez estar a passar pelas brasas. Os unimogues com a tropa da protecção começaram a tomar posição. Juntamente, chegaram alguns “chaimites”dos “Dragões”, que se distribuíram estrategicamente ao longo da coluna. Pelas 4 horas, aquela imensa fila de viaturas pôs-se em movimento. O meu companheiro de viajem abriu os olhos, mirou-me e voltou a fechá-los. Pensei com os meus botões que já devia ter topado que eu era um «mike». Continuámos a rodar bem até para lá do “Caxito”, onde terminou a estrada alcatroada e começou a picada. Os solavancos da camioneta atiravam com o meu companheiro de um lado para o outro, o que o obrigou a sentar-se. Abriu novamente os olhos e mirou tudo à sua volta. Pegou na G3, passou-lhe um pano, puxou a culatra duas ou três vezes, para se certificar que estava em condições, meteu uma bala na câmara, colocou a patilha em posição de segurança e apertou-a entre os braços contra o peito, mantendo o cano virado para a picada. As horas passaram. Pelo meio da manhã, depois de algumas paragens técnicas para que a coluna não se desmembrasse muito, o meu companheiro abriu a boca pela primeira vez, dirigindo-se às mulheres que, provavelmente, não o entendiam: – Estão a ver estes dois grandes “embondeiros”? São conhecidos como as portas da guerra. Daqui para a frente, todo o cuidado é pouco. Compreendi imediatamente que a mensagem era para mim. A partir daqui fiquei a magicar naquelas palavras e nessas duas enormes árvores. Afinal, eu estava a entrar nas portas da guerra. Estávamos a 6 de Agosto de 1972, dia do aniversário em que fora lançada, vinte e sete anos atrás, a primeira bomba atómica – a “little boy” – , para terminar com a guerra entre Americanos e Japoneses. Que guerra era esta para a qual me dirigia e que até tinha uma capital? Talvez fosse uma filha dessa guerra. É que às vezes as guerras maiores deixam filhas mais pequenas… A minha mente estava mergulhada num turbilhão de pensamentos sem respostas. Libertei-me deles com um salto enorme da “Berliet”. Um dos vários buracos da picada fez-me saltar das mãos a G3 que apertava com imensa força. Era como se andasse à deriva no alto mar e a G3 fosse a minha única bóia de salvação. Nesse momento, oiço a voz do meu cicerone, que continuava a narrar os locais por onde íamos passando, sempre dignar-se olhar para mim, embora soubesse que era eu o destinatário. Não havia dúvida de que ele estava a gozar com a situação, metendo-me medo. E estava a consegui-lo: – Esta é a curva «mata alferes». Aqui, os turras deixaram uma carta no meio da picada. A coluna parou para que um soldado a recolhesse e entregasse a um oficial seu superior. No cimo d o morro estava um atirador furtivo, que disparou certeiramente, matando o oficial a quem a carta tinha sido entregue.E deste modo acabava eu de ouvir a história que dava o nome à curva onde estávamos a passar. Momentos depois, ouvem-se tiros na frente da coluna. O meu cicerone volta a falar: – Não há problema! São o raio dos “Mikes” que nos vão a proteger que estão a fazer fogo de reconhecimento. Mas os turras são espertos. E mesmo que lá estejam emboscados, não respondem. Por isso, quando passarmos por debaixo daquele morro, temos que estar alerta. E continuou a explicar: Aqui nesta curva, o meu grupo de combate, que na altura fazia protecção ao M. V. L., teve duas baixas e eu fiquei com este estilhaço no joelho. Os gajos do Hospital Militar de Luanda não o quiseram tirar. Deixaram-mo ficar para recordação. Continuei a ouvi-lo, ao mesmo tempo que transpirava por quantos poros tinha. A humidade era muita. O pó levantado pelas viaturas colava-se ao corpo. As minhas mãos estavam cobertas de suor. Mesmo assim, procurava manter livre de pó a zona da culatra da G3. E o meu camuflado, agora encharcado em suor e coberto de poeira, pagava-se ao corpo e dava-me uma sensação de desconforto. O dia ia passando e a paisagem luxuriante e exuberante que vislumbrava era a da selva em toda a sua grandeza e plenitude. Passámos por zonas com características únicas e diferentes umas das outras: florestas completamente fechadas e quase impenetráveis, em que a estreita picada parecia uma linha de comboio a entrar num apertado túnel, onde os ramos das árvores nos batiam na cara; morros carecas, assim designados por serem desprovidos de arvoredo e repletos de capim; zonas de capim tão alto onde nada se conseguia ver para além da picada. E o dia acabou e deu lugar à noite. Nestas latitudes, o anoitecer é muito rápido e a escuridão é como breu, medonha e horrorosa para um pobre “Mike” acabado de chegar da metrópole. Pouco depois do escurecer, houve uma paragem da coluna de viaturas. – Talvez seja alguma avaria ou pior – alvitrou o meu companheiro. Ou alguma “abatiz” ('árvore grossa cortada pelo I.N. e atravessada na picada'). Estes motoristas são teimosos. Sabem que têm que apagar as luzes, mas não fazem caso. Se os turras nos descobrem nesta mata infernal, estamos feitos. Mas não há problemas. Enquanto tiver balas a mim é que eles não me levam. Tivemos mais algumas pequenas paragens. De repente, do meio do nada, vislumbraram-se algumas luzes mortiças em circulo. – Chegamos à “Beira Baixa” – esclareceu o cicerone. Eu fico por aqui. Vocês tenham cuidado com a curva da morte. Se fosse eu, fazia-a a pé, sempre a pisar o rodado dos camiões por causa de alguma mina. Dito isto, o meu companheiro saltou com o saco às costas e a G3 na mão e dirigiu-se para o aquartelamento, protegido a toda a volta com arame farpado. As duas mulheres saíram no “Onzo”, umas dezenas de quilómetros mais à frente. Acabei sozinho no estrado da “berliet”. Apenas o motorista e um soldado fortemente armado na cabine da viatura. A angústia que sentia transformou-se em pânico, fazendo-me transpirar abundantemente. E Nambuangongo que nunca mais chegava! Enchi-me de coragem. Aproximei-me da cabine da “berliet”. Toquei nas costas do soldado e humildemente perguntei-lhe: – Ainda falta muito para chegarmos a Nambuangongo? Ele olhou-me de alto a baixo e gritou para o motorista: – Olha pá, temos aqui um “Mike”. O condutor sorriu e convidou-me para junto deles, já que o assento corrido da cabine dava para o condutor e mais dois passageiros. Não me fiz de rogado. Saltei do lugar e fui-me sentar-me junto deles.

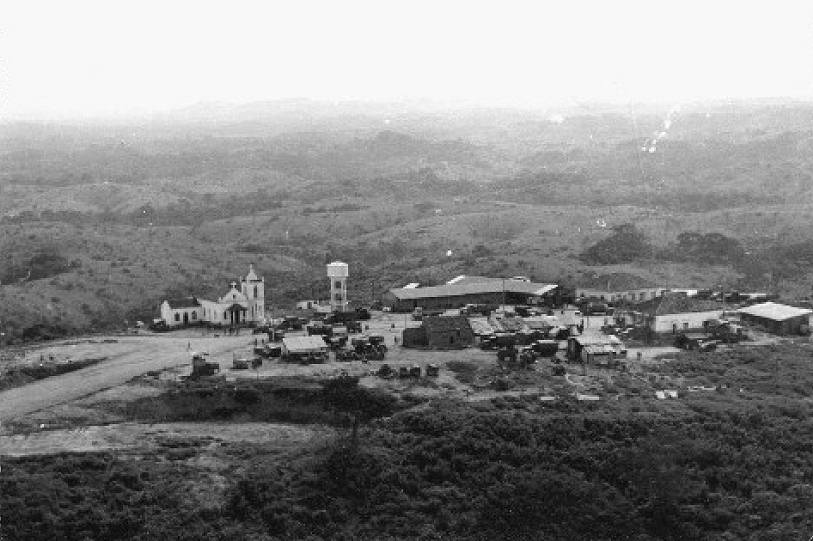

Ainda não me tinha habituado ao novo lugar, quando o motorista me mostra para umas luzinhas muito ténues, lá num alto, muito ténues, ainda a alguns quilómetros:– Ali está Nambuangongo. É a Capital da Guerra. Vamos poder descansar umas horas debaixo da viatura e, lá para o meio da manhã, prosseguiremos para Zala, uns oitenta quilómetros mais adiante. Para mim, chegava ao fim a minha primeira viajem com cerca de 200 quilómetros e uma duração de mais de 20 horas, a uma média de 10 quilómetros por hora, pelas tenebrosas matas Angolanas. À entrada de Nambuangongo, perto do posto de rádio, com a capela do lado esquerdo, saltei da “berliet” com o saco às costas e a G3 na mão. Para meu grande espanto, os meus futuros colegas de transmissões já sabiam quem eu era. Tinham recebido uma mensagem de rádio a comunicar-lhes a minha chegada para substituição da baixa que tinham sofrido pouco tempo antes. Nunca me tinham visto, mas reconheceram-me imediatamente no meio de outros soldados que como eu tinham também saltado das outras viaturas. Não havia de duvidar: eu era um «Mike» em toda a plenitude da palavra. O momento da chegada passou. Mas o que não passou foi o nome com que fui baptizado. Deixei de parecer aquele “Mike” saído de Luanda numa madrugada, com botas engraxadas e camuflado reluzente. Mas fiquei para sempre, durante toda a minha permanência nesta companhia, que por tantas e tantas aventuras e desventuras passou, o Mike das transmissões.

M. ALDEIAS |

||||||

|

_______________________________ Manuel Aldeias foi soldado de Transmissões da Companhia de Caçadores 3386. Tem um blogue de onde extraímos o texto reproduzido. Para consulta, aqui fica o endereço:

http://manuelaldeias.blogspot.pt/2010/03/como-relato-em-minha-viagem-por-terras.html |

||||||

|