|

Ao cimo

da encosta termina o concelho de Azeméis e começa o de Cambra. Em

frente, está o lugar das Baralhas; à esquerda, um ramal da estrada para

a aldeia das Cavadas; à direita, sinuosa vereda. Por ela, mau grado a

sua rudeza, deve seguir quem quiser relacionar-se com o passado da

região, pois no monte próximo ergueu-se o crasto de OsseIa. Entre

pinheiros e bravos penedais cobrem-se algumas centenas de metros. Na

colina, outrora cheia de lares, de muralhas e de armas bélicas, existe

agora somente pinheiros, tojo e soledade. Nas rochas, tão trilhadas há

milhentos anos, os olhos buscam uma pegada impossível e só vêem

indolentes sardões expondo ao sol os seus verdes e os seus oiros. Mas

este próprio abandono, este próprio silêncio que se pega à terra de onde

a vida humana desapareceu, torna mais sugestiva, Ao cimo

da encosta termina o concelho de Azeméis e começa o de Cambra. Em

frente, está o lugar das Baralhas; à esquerda, um ramal da estrada para

a aldeia das Cavadas; à direita, sinuosa vereda. Por ela, mau grado a

sua rudeza, deve seguir quem quiser relacionar-se com o passado da

região, pois no monte próximo ergueu-se o crasto de OsseIa. Entre

pinheiros e bravos penedais cobrem-se algumas centenas de metros. Na

colina, outrora cheia de lares, de muralhas e de armas bélicas, existe

agora somente pinheiros, tojo e soledade. Nas rochas, tão trilhadas há

milhentos anos, os olhos buscam uma pegada impossível e só vêem

indolentes sardões expondo ao sol os seus verdes e os seus oiros. Mas

este próprio abandono, este próprio silêncio que se pega à terra de onde

a vida humana desapareceu, torna mais sugestiva,

mais profunda, a áspera

paisagem. Chega-se, enfim, ao topo do outeiro. Lá se ergue uma ermida

com o seu pequeno adro. E sempre o mesmo silêncio, a mesma solidão. Em

baixo, corre o Caima, entre escuros fraguedos. E, na banda oposta,

levanta-se outro monte, depois a serrania. O Passado está sob esta terra

nua do adro e nas declividades da colina. Nós próprios o vimos, éramos

ainda crianças – mas vimo-lo. Foi em 1908. O Museu Municipal do Porto

mandou fazer escavações neste cerro. As picaretas trabalharam dias

seguidos, sob os olhos do poviléu das redondezas, que acudia em massa,

julgando tratar-se de pesquisa a fabulosos tesouros. É que, anos antes,

nas Baralhas, aqui pertinho, um sapateiro encontrara, ao abrir os

alicerces para um muro, dezasseis manilhas de oiro, trabalho pré-romano,

que lhe valeram uma riqueza e deram brado entre os arqueólogos. O crasto

de OsseIa reservava, porém, surpresas de outra ordem.

/ 58 / mais profunda, a áspera

paisagem. Chega-se, enfim, ao topo do outeiro. Lá se ergue uma ermida

com o seu pequeno adro. E sempre o mesmo silêncio, a mesma solidão. Em

baixo, corre o Caima, entre escuros fraguedos. E, na banda oposta,

levanta-se outro monte, depois a serrania. O Passado está sob esta terra

nua do adro e nas declividades da colina. Nós próprios o vimos, éramos

ainda crianças – mas vimo-lo. Foi em 1908. O Museu Municipal do Porto

mandou fazer escavações neste cerro. As picaretas trabalharam dias

seguidos, sob os olhos do poviléu das redondezas, que acudia em massa,

julgando tratar-se de pesquisa a fabulosos tesouros. É que, anos antes,

nas Baralhas, aqui pertinho, um sapateiro encontrara, ao abrir os

alicerces para um muro, dezasseis manilhas de oiro, trabalho pré-romano,

que lhe valeram uma riqueza e deram brado entre os arqueólogos. O crasto

de OsseIa reservava, porém, surpresas de outra ordem.

/ 58 /

Levantadas as primeiras camadas de terra, em breve se ofereciam, aos

olhos dos escavadores, várias sepulturas, feitas de lajes, numa das

quais se ostentava ainda um crânio. Mais fundo, havia ruínas de

edifícios antiquíssimos e exibiam-se restos de muralhas, mais remotas

ainda. Moedas de outrora, romanas e lusitanas, fragmentos de cerâmica de

várias épocas, fíbulas, pedaços de vidro e de bronze, outros destroços,

jaziam na terra. Do encontrado concluiu-se que o morro, estação

pré-romana, fora habitado e defendido por diversas raças, ao longo dos

séculos. Quando fortificado, devia ter tido duas ou três ordens de

muralhas e, dentro, as casas dos habitantes. Levantadas as primeiras camadas de terra, em breve se ofereciam, aos

olhos dos escavadores, várias sepulturas, feitas de lajes, numa das

quais se ostentava ainda um crânio. Mais fundo, havia ruínas de

edifícios antiquíssimos e exibiam-se restos de muralhas, mais remotas

ainda. Moedas de outrora, romanas e lusitanas, fragmentos de cerâmica de

várias épocas, fíbulas, pedaços de vidro e de bronze, outros destroços,

jaziam na terra. Do encontrado concluiu-se que o morro, estação

pré-romana, fora habitado e defendido por diversas raças, ao longo dos

séculos. Quando fortificado, devia ter tido duas ou três ordens de

muralhas e, dentro, as casas dos habitantes.

Depois

destas escavações, a terra, que não foi toda explorada, voltou a

fechar-se e assim se encontra, rasa, sobre as suas velhas sepulturas de

lajes, até que um dia outras picaretas venham buscar nos declives do

morro o mais que ele guarda ainda no seu silêncio e neste abandono a que

a melancólica ermida parece fazer sentinela.

De

regresso à estrada, vê-se, logo adiante das Baralhas, panorama de

pasmar. É o Vale de Cambra. Quase ignorado até há pouco, a sua beleza

adquire, dia a dia, maior renome. Cercado de montanhas de formas

extravagantes, não é fácil descortinar em Portugal outro mais grandioso

e espectacular. Quase não tem planos.

A vista desce para a imensa

cavidade onde refulgem o Caima e o Vigues; erra entre os campos

agricultados e, depois, encontra, lá longe, o contraforte das serranias,

onde branquejam dispersas aldeias, humildes casitas. A terra é verde e o

céu é azul; é tudo verde e azul, com raras pintas brancas do casaredo,

que, mais do que moradias dos homens, parecem janelas da própria

paisagem. Ao crepúsculo, porém, o grande vale sofre metamorfose,

torna-se policromo – e as suas cores separam-se aqui, muito nítidas, e

dissolvem-se e confundem-se além, num encanto visual indescritível. Nas

noites de luar, quando o grande balão de oiro surge na lomba das

montanhas, o vale enche-se de magia, dum sortilégio que paira desde os

píncaros longínquos às águas sussurrantes do Caima. De manhã, é o

milagre. Todos os dias há um milagre de luz sobre a terra quando o sol

nasce em Vale de Cambra. A vista desce para a imensa

cavidade onde refulgem o Caima e o Vigues; erra entre os campos

agricultados e, depois, encontra, lá longe, o contraforte das serranias,

onde branquejam dispersas aldeias, humildes casitas. A terra é verde e o

céu é azul; é tudo verde e azul, com raras pintas brancas do casaredo,

que, mais do que moradias dos homens, parecem janelas da própria

paisagem. Ao crepúsculo, porém, o grande vale sofre metamorfose,

torna-se policromo – e as suas cores separam-se aqui, muito nítidas, e

dissolvem-se e confundem-se além, num encanto visual indescritível. Nas

noites de luar, quando o grande balão de oiro surge na lomba das

montanhas, o vale enche-se de magia, dum sortilégio que paira desde os

píncaros longínquos às águas sussurrantes do Caima. De manhã, é o

milagre. Todos os dias há um milagre de luz sobre a terra quando o sol

nasce em Vale de Cambra.

O

espectáculo majestoso pode contemplar-se da estrada, onde há um

miradoiro próprio. E pode sê-lo, também, da Quinta da Bela Vista,

proeminência onde um homem de bom gosto, o sr. Tavares da Fonseca,

mandou edificar uma casa cujas portas se abrem, gentilmente, aos

forasteiros que desejem admirar dos seus terraços, erguidos em sítio

eleito, este panorama excelso. O

espectáculo majestoso pode contemplar-se da estrada, onde há um

miradoiro próprio. E pode sê-lo, também, da Quinta da Bela Vista,

proeminência onde um homem de bom gosto, o sr. Tavares da Fonseca,

mandou edificar uma casa cujas portas se abrem, gentilmente, aos

forasteiros que desejem admirar dos seus terraços, erguidos em sítio

eleito, este panorama excelso.

A estrada

desce e entra em Pinheiro Manso, burgo asseado e muito branco, já com os

seus ares de urbanismo e de modernidade. Um ramal avança para Castelões,

velha freguesia, com algumas vetustas moradias e o seu cemitério e a sua

igreja postos em sítio airoso. Sugestão romântica, melancólica embora,

não é, porém, a ideia da morte que nos sai, aqui, ao caminho e sim uma

ideia de comunhão ilimitada e eterna com a natureza bela que nos cerca,

com o sol que prateia as vinhas e os pinhais, os jardins e as vertentes

dormindo em silêncio. Estamos já ao pé da serra que se levanta por

detrás de Castelões, fechando o Vale de Cambra. E no seu pico ergue-se a

/ 59 / Senhora da Saúde, ermida até há pouco, recentemente templo maior,

acompanhado por um albergue. Para a festa que, lá em cima, se celebra

todos os anos, começam a passar aqui, na madrugada de 14 de Agosto,

verdadeiras multidões, Vem gente da beira-mar, a muitas léguas de

lonjura, vem gente de todos os concelhos próximos, das montanhas

vizinhas e das montanhas distantes – e até do Porto e de Coimbra gente

vem. Desde as regiões vareiras às regiões de Arouca, não há estrada nem

sinuoso atalho onde neste dia não se projecte a sombra dos romeiros a

caminho da Senhora da Saúde. Empregam todos os veículos: a tartana

remota, que se julga tirada de museu, a diligência de há tantos anos,

carroças, tipóias, carros de bois engalanados, camionetas e automóveis. A estrada

desce e entra em Pinheiro Manso, burgo asseado e muito branco, já com os

seus ares de urbanismo e de modernidade. Um ramal avança para Castelões,

velha freguesia, com algumas vetustas moradias e o seu cemitério e a sua

igreja postos em sítio airoso. Sugestão romântica, melancólica embora,

não é, porém, a ideia da morte que nos sai, aqui, ao caminho e sim uma

ideia de comunhão ilimitada e eterna com a natureza bela que nos cerca,

com o sol que prateia as vinhas e os pinhais, os jardins e as vertentes

dormindo em silêncio. Estamos já ao pé da serra que se levanta por

detrás de Castelões, fechando o Vale de Cambra. E no seu pico ergue-se a

/ 59 / Senhora da Saúde, ermida até há pouco, recentemente templo maior,

acompanhado por um albergue. Para a festa que, lá em cima, se celebra

todos os anos, começam a passar aqui, na madrugada de 14 de Agosto,

verdadeiras multidões, Vem gente da beira-mar, a muitas léguas de

lonjura, vem gente de todos os concelhos próximos, das montanhas

vizinhas e das montanhas distantes – e até do Porto e de Coimbra gente

vem. Desde as regiões vareiras às regiões de Arouca, não há estrada nem

sinuoso atalho onde neste dia não se projecte a sombra dos romeiros a

caminho da Senhora da Saúde. Empregam todos os veículos: a tartana

remota, que se julga tirada de museu, a diligência de há tantos anos,

carroças, tipóias, carros de bois engalanados, camionetas e automóveis.

A maioria

vai a pé e a pé nu – que a festa nasceu humilde como a capelita

primitiva e é, sobretudo, para gente de pé descalço. Lá vão elas com os

pés grandes sobre o pó dos caminhos, a saia nova a bater-lhes na barriga

das pernas; sobre a blusa de cor, estreada agora também, os oiros do

povo; nas orelhas as arrecadas e, sobre a cabeça, um cesto com o farnel.

Ao lado vão eles. Como ganham mais dinheiro do que elas, compraram

sapatos para este dia; levam cavaquinhos, harmónicas, violas e, desde

madrugada alta, começam a cantar por todos os caminhos. Chegados à

ermida, não entram, que já a viram da primeira vez que ali vieram e a

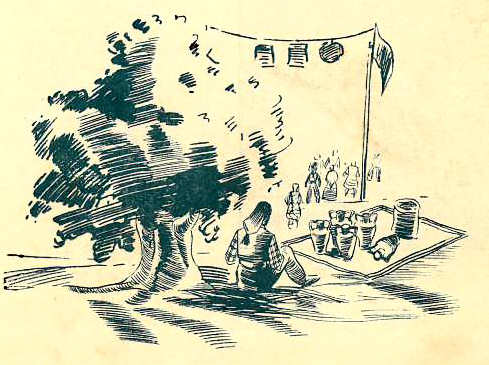

festa é mais pagã do que outra coisa. O píncaro está cheio de

bandeirolas, de vendedores de quinquilharias coloridas, de frutas

estivais, de chitas das mulheres; não há maior cromatismo em parte

alguma, nem bulício maior. Eles e elas pousam o farnel debaixo de velho

carvalho, na vizinhança dum carro de bois com a pipa de vinho em riba, e

logo desatam a bailar, não acompanhando a música da filarmónica de

Cambra, e sim a dos milhares de instrumentos populares que os romeiros

levam. Bailam, cantam, suam e comem durante o dia inteiro.

À

noitinha, as chitas das raparigas, depois do sol e do suor, desbotaram

levemente; mas elas e eles compram plumas tingidas e estampas

policromas; colocam-nas no peito e no chapéu e, assim adornados, iniciam

a descida da serra, sempre a cantar e a bailar, enquanto outros,

dispondo de maiores ócios, gastam a noite a fazer a mesma coisa no

arraial.

E

cantando aqui, parando ali para o bailarico, fazem léguas e léguas, até

que a voz do oceano, lá para as terras de Ovar, se sobreponha à voz

deles e delas, ou o silêncio das montanhas arouquesas lhes lembre que

chegaram a casa – às preocupações da vida, ao árduo trabalho pelo magro

pão de cada dia. E

cantando aqui, parando ali para o bailarico, fazem léguas e léguas, até

que a voz do oceano, lá para as terras de Ovar, se sobreponha à voz

deles e delas, ou o silêncio das montanhas arouquesas lhes lembre que

chegaram a casa – às preocupações da vida, ao árduo trabalho pelo magro

pão de cada dia.

Inédito

(Trecho

dum trabalho destinado ao «Guia de Portugal»)

Ferreira

de Castro

|