|

UM

simples lance de olhos para a produção literária e científica de cada

dia, em cada país, fará rapidamente concluir que a característica

basilar da época presente é a falta dum ideal gerador, claramente

concretizado em obras de arte, Deslocado o impulso vital ao artista,

faltando-lhe um ponto de apoio, dentro da sua época, em que possa

entroncar a sua obra, ele fica colocado numa contingência flutuante, com

alternativas de subida e descida, rodeado de incertezas, onde mais tarde

ou mais cedo irão naufragar obra e artista.

É rudimentarmente sabido que o ideal estético dum momento determinado

há-de ser a sequência do ideal historicamente dominante nessa época.

Quando um artista se coloca abertamente em conflito com a sua época, ou

mais claramente, quando a obra de arte não for a intérprete da aspiração

momentânea, sofre a vida efémera da Torre de Marfim em que o autor a

enclausurou, como um peixe definhando num aquário. O exemplo concreto da

actual poesia francesa bastaria a tornar claro este axioma: Regnier,

Albert Samain, a Comtesse Matieu de Nouailes, nunca conseguirão uma

leitura universal, nunca sequer obterão uma leitura total na própria

França, porque ensimesmando-se no seu particularismo não procuram a

emoção geral em detrimento da egoisticamente pessoal. Falta nas suas

obras alguma coisa de vital que nos faça sentir como o artista,

pressentindo que o artista nos sente. E no entanto isto é observado em

França, onde os sistemas sociais se atropelam, onde os ideais se

substituem com um fragor ruidoso.

A causa deste conflito geral entre a arte e as ideias, eu cuido que ela

está propriamente – na falta dessas ideias, ou, pelo menos, na falta das

ideias concretizadas e geralmente reconhecidas. Só assim se explica que

anualmente, como efemérides de calendário, um novo sistema faça ruído,

abalando aparentemente a actualidade, com novos sequazes, ora completos,

ora desdobrados em teorias reeditadas ou absolutamente novas que pouco

mais conseguem que dar origem a novas teorias. E é curioso que todos

aqueles que se sentem arrastados no tumulto do pensamento, e não buscam

isolar-se na imutabilidade do egoísmo schopenhauriano, fruto do

momento, seguem ansiosamente essas correntes desencontradas; e enquanto

as seguem, se os arrastam, buscam dar-lhes forma plástica,

exteriorizá-las em obras. Daí a multiplicidade de aspirações vagas e mal

definidas que flutuam à tona, incompletas no seu esboço, e constituindo

no seu conjunto o que os psicólogos alemães chamam – die Weltschmmerz

– a dor universal.

É esta dor universal, esta tristeza contemporânea, como a denominou um

psicólogo belga, que emana de todas as obras de arte da actualidade, de

todas as obras

[SERÕES N.º 51 - FL. 3] /

202 /

que reflectem o actual estado mental tão característico duma época de

decadência, ainda daquelas que mais solidamente pretendem ser

construídas e que mais positivo ideal tenham a levá-las. Os personagens

de lbsen e Björnson, giram curvados à dor da época, sombrias figuras que

servem um alto ideal de felicidade. E é essa extensa galeria que corre

no romance contemporâneo, de Zola a Dostoiewsky, passando pelos Goncourt

e Maupassant.

Ruídas

as crenças religiosas pela linha filosófica que começa nos

enciclopedistas e acaba em Comte, Darwin e Haeckel, sem que as reacções

sucessivas lhes valessem, um momento a religião do homem dominou as

consciências satisfeitas. Mas a desilusão dos homens de 89 teria que

reflectir-se nos da época positivista: a materialização do seu ideal não

valeu a Comte, cuja genial intuição não conseguiu alcançar o período

construtivo da nova humanidade. Esse ideal que deveria brotar das ruínas

cavadas pelo positivismo, assentando sobre a ciência, ainda hoje não

encontrou solução completa, precisamente por a ciência a não ter

encontrado ainda; é na ânsia dele, procurando-o sem o achar, que se

desenvolve a tristeza contemporânea, com todas as características duma

época onde se solveu a continuidade, e todos os sistemas prontos

/ 203 / a

resolver a crise mental, rodeados do triunfo efémero que a decadência

entrega. Ruídas

as crenças religiosas pela linha filosófica que começa nos

enciclopedistas e acaba em Comte, Darwin e Haeckel, sem que as reacções

sucessivas lhes valessem, um momento a religião do homem dominou as

consciências satisfeitas. Mas a desilusão dos homens de 89 teria que

reflectir-se nos da época positivista: a materialização do seu ideal não

valeu a Comte, cuja genial intuição não conseguiu alcançar o período

construtivo da nova humanidade. Esse ideal que deveria brotar das ruínas

cavadas pelo positivismo, assentando sobre a ciência, ainda hoje não

encontrou solução completa, precisamente por a ciência a não ter

encontrado ainda; é na ânsia dele, procurando-o sem o achar, que se

desenvolve a tristeza contemporânea, com todas as características duma

época onde se solveu a continuidade, e todos os sistemas prontos

/ 203 / a

resolver a crise mental, rodeados do triunfo efémero que a decadência

entrega.

É nesta contínua efervescência de novos remédios, de salutares remédios,

que vemos ora o anarquismo dominando objectivamente na literatura, –

onde foi seu precursor Leopardi, o supremo individualista; ora o

completo refúgio em si mesmo; ora vistas e aspectos inteiramente novos,

como as bizarras criações dos simbolistas e estetas franceses,

entroncadas em Nietzche e Schopenhauer.

Rossi, estudando num livro recente a dor universal, notou como os

fenómenos de contraste que a originam são duas fontes poderosas de

misticismo e sectarismo, cuja propagação epidémica se realiza pela

sugestão. A fácil continuidade, que todas as novas soluções obtêm,

levam-nos a admitir de certo modo a conclusão sociológica de Rossi, sem

prejuízo do ponto de vista individual que em todas as manifestações toma

clara evidência.

A literatura portuguesa contemporânea é um curioso campo de vista onde

se podem verificar todas as observações executadas até aqui.

A chamada geração de 90, reagindo contra o cultivo exclusivo da forma,

como lei inflexível e rígida que regulava a poesia, não foi mais em

começo que uma adaptação francesa, onde se desenvolveram claramente duas

correntes. Uma, que buscava transplantar para o nosso vocabulário as

charadas de René Ghil, em que a vaga evocação egípcia da serpente

mordendo a cauda anuncia que onde tudo acaba tudo começa eternamente; e

doutro lado um falso neo-catolicismo, breve desfeito em laços pagãos,

bebido em Verlaine e Malarmé, – que souberam encerrar os seus poetas na

turris eburnea onde ficaram exoticamente metidos, como nereides

alheadas do mundo e só dando ouvidos ao búzio da arte. Outra remontada a

Banvile e Beaudelaire, só tardiamente reflectidos entre nós, (talvez

porque os seus processos não eram tão violentos como os primeiros) breve

desfeita no ambiente da geração, amornado e apático, que conseguiu

falhar quase todos os seus poetas.

É neste meio que se começa a esboçar, vagamente a princípio, nitidamente

depois com os livros de Manuel da Silva Gaio, – a quem cabe a primazia

do movimento –, primeiro a ressurreição integral das formas

quinhentistas; depois, tomada a consciência do movimento, com a

continuação do sentimento da raça, bebido ora nas contemplações

melancólicas de Bernardim e Cristóvão Falcão, ora na firmeza plástica de

Sá de Miranda e Camões. Buscava-se um novo fundo inexaurível, o fundo

sentimental da raça, achado em documentos artísticos de plena palpitação

nacional e projectados numa adaptação vigorosa às necessidades

artísticas contemporâneas. Foi este poeta o precursor da actual geração,

de que hoje constitui o ponto central; foi este poeta o único da sua

camada que sentiu e palpou o verdadeiro fundo renovador duma literatura,

indo buscá-lo à tradição nacional, reatando-a e amoldando-a, da

aspiração subjectiva que envolvia o lirismo quinhentista, a consciente e

nacional unificação da arte. Tal o intuito do Mondego, e dos

poemas – Sonho e Alma Temida do seu último

/ 204 / livro,

onde se observa toda a evolução do movimento, já esboçado no drama Na

volta da Índia, no estudo humano de caracteres observados através do

prisma da alma nacional. Bem sei que antes de Silva Gaio já António

Nobre voltara os olhos para o seu país; mas o poeta do Só não fez

mais que voltar os olhos melancolicamente para o seu país, última ranca

dum velho castanheiro apodrecido a beira do Oceano Atlântico. A sua obra

não é a do poeta que pressente em si a aspiração nacional; mas a simples

reacção individual contra um meio falho, gasto em temas ou muito velhos

ou muitos novos, que a sua sensibilidade de português e de poeta ou o

aborreciam ou o irritavam.

Cronologicamente

antes do Mondego, já mesmo Afonso Lopes Vieira tentara a

revivescência formal portuguesa, exteriorizando um lusitanismo

pessoal. Mas a obra de Lopes Vieira encontra a sua explicação na

conclusão do movimento de 90, que, – combatendo a forma, veio a acabar

no culto material da forma, apenas com o aumento de vocabulário e de

nova técnica. Ela é a reacção intencional e subjectiva do artista contra

a materialização da poesia contemporânea. O seu Náufrago procura

a tábua de salvação; mas erradamente a encontra num ideal social, para

onde transitou pela ponte-de-fronteiras do Encoberto. Esse ideal

social não corresponde a uma nítida percepção do movimento, adiante

estudado, do universalismo, mas a conclusões meramente cerebrais que não

chegaram a tomar consciência no poeta. Demorado na primitiva orientação,

Lopes Vieira teria talvez encontrado o filão que o seu espírito

procurava sem o saber; e achando-o, ele marcharia então cônscio de si,

não para a socialização compassiva das coisas, mas para o aspecto

unitário do mundo observado em conjunto, a um grande sopro humano e

universal. Cronologicamente

antes do Mondego, já mesmo Afonso Lopes Vieira tentara a

revivescência formal portuguesa, exteriorizando um lusitanismo

pessoal. Mas a obra de Lopes Vieira encontra a sua explicação na

conclusão do movimento de 90, que, – combatendo a forma, veio a acabar

no culto material da forma, apenas com o aumento de vocabulário e de

nova técnica. Ela é a reacção intencional e subjectiva do artista contra

a materialização da poesia contemporânea. O seu Náufrago procura

a tábua de salvação; mas erradamente a encontra num ideal social, para

onde transitou pela ponte-de-fronteiras do Encoberto. Esse ideal

social não corresponde a uma nítida percepção do movimento, adiante

estudado, do universalismo, mas a conclusões meramente cerebrais que não

chegaram a tomar consciência no poeta. Demorado na primitiva orientação,

Lopes Vieira teria talvez encontrado o filão que o seu espírito

procurava sem o saber; e achando-o, ele marcharia então cônscio de si,

não para a socialização compassiva das coisas, mas para o aspecto

unitário do mundo observado em conjunto, a um grande sopro humano e

universal.

Cabe portanto a Manuel da Silva-Gaio a primazia do movimento

lusitanista, só concretizado e exteriorizado na actual geração

literária, onde constitui uma das modalidades mais características, e

uma das três faces do prisma evolutivo que a domina.

A absorção pessoal na arte, representada na obra de Eugénio de Castro,

(à qual, pela sua vastidão e complexidade, e mais por estar longe do meu

assunto, não me posso entregar por agora) alarga-se naturalmente para

este campo mais vasto, por via de causas anteriormente apontadas.

A tradição garrettiana que a actual geração procura reatar, preparando o

advento do universalismo, foi cortada pelo subjectivismo dos

ultra-românticos e pelos sequazes do ideal de Comte, subitamente

implantado, estabelecendo uma solução de continuidade entre o ideal

nacional, ainda não concretizado em obras de arte, e um ideal universal,

apoiado em bases científicas e filosóficas. Isto tornar-se-á claro num

exemplo: a intuição genial da obra de Teófilo Braga reside

verdadeiramente na História da Literatura, da Alma portuguesa,

nas Tradições Populares, e não na larga idealização da Visão

dos Tempos. Teófilo, sendo a consciência da sua época, reflectiu as

suas aspirações nos primeiros trabalhos referidos, e antecipou o seu

poema, que apenas ficara sendo uma tentativa falhada

/ 205 /

da Epopeia da Humanidade, ao lado da Legende des Siècles,

que é menos vasta, e representa o degrau duma idealização onde Teófilo

está em lugar de mais vasto horizonte.

Enquanto a tradição nacional se reata claramente surgem em torno dela,

justificando-a, curiosos aspectos, como o regionalista, representado

pela Musa alentejana do Conde de Monsaraz, onde a paisagem do

Alentejo, os seus costumes, as suas crenças e os seus tipos, surgem

claramente numa vasta observação da terra; podendo ainda ajuntar, como

documentação, os artigos dispersos de João Correia de Oliveira, em que a

psicologia regional, estudada na alma da paisagem, revive integralmente

a nossos olhos.

O

universalismo, ou emotivismo filosófico, como numa alta consciência do

movimento o denomina Manuel da Silva-Gaio, projecta o âmbito do

pensamento nacional, apelando para uma acção geral e unitária. Nasce do

próprio movimento nacional, alargado por via de emoções, que tomam

exteriorização vária, e adquirem forma externa cobrindo-se com as

modernas conclusões científicas e filosóficas. O

universalismo, ou emotivismo filosófico, como numa alta consciência do

movimento o denomina Manuel da Silva-Gaio, projecta o âmbito do

pensamento nacional, apelando para uma acção geral e unitária. Nasce do

próprio movimento nacional, alargado por via de emoções, que tomam

exteriorização vária, e adquirem forma externa cobrindo-se com as

modernas conclusões científicas e filosóficas.

Ainda Manuel da Silva-Gaio foi entre nós o precursor do movimento, – e

neste ponto só o precursor –, criando os poemas O Mundo vive de

ilusão, Dom João, Envelhecendo e Nossa Senhora dos

agoiros, dominados por uma aspiração tendenciosamente negativa, e só

atingindo plenamente o ideal construtivo no desvio de curva para a sua

obra de romance, cujo ponto transitório ficará marcado com o

Torturados, que me apresso a anunciar para breves dias.

Esta concepção universal, assente em bases científicas, modificou a

crença religiosa numa crença intelectual, geralmente exteriorizada num

panteísmo em que o poeta observa o universo através da sua concepção, se

liga directamente com ele reflectindo-o e integrando-o em si mesmo.

Tal é a síntese psicológica da evolução de António Correia de Oliveira,

claramente exposta nas Tentações de São Frei Gil, e atingindo um

total poder de exteriorização no Elogio dos Sentidos. A evolução

deste poeta é o caminho aberto para a solução momentânea do problema

estético, que em Portugal tem tomado tais características que eu

desejaria que aqueles que lá fora se ficaram estacionados e quedos

atendessem ao modo como as ideias vão dominando a nossa poesia,

alicerçadas no fundo da raça.

Teixeira de Pascoais eleva de todos os seus livros um ideal amplamente

unitário, condensado em poesia, através da nacional e territorial emoção

alargada subjectivamente.

A obra destes dois poetas tem tido um alcance tão vasto e precursor na

poesia portuguesa que necessita um estudo separado, em que as

modalidades de ambos apareçam claramente diferenciadas.

Antes de entrar propriamente no assunto que pretendo documentar – o

neo-lusitanismo – resta-me falar duma efémera corrente de gabinete,

postiça e regular como o sistema métrico-decimal, que baldadamente

procurou atingir com o naturismo a solução do problema estético.

O naturismo, segundo o programa de Saint-Georges de Bouhélier,

propunha-se combater o simbolismo, «e o seu subjectivismo doentio e

estéril», rejeitar o «espiritualismo nebuloso», «erguer os espíritos

para a Vida, e para Zola, o grande coração

/ 206 /

que pulsa pela Vida». Conforme o testemunho da própria “Revue naturiste”,

os naturistas preferem a acção ao pensamento, o seu papel consiste na

educação superior do povo já como processos, despem-se de todos os

existentes para só se deixarem levar pela contemplação da natureza e do

mundo.

É fácil de ver que este ideal, espalhado no Brasil muito antes de

conhecido em Portugal, nasceu do fanatismo do seu iniciador pela obra de

Zola. Nem ele, nem os seus sequazes, nem os seus introdutores, tinham a

noção do renovamento literário. Tanto, que por postiço e arbitrário, ele

simplesmente produziu obras medíocres; e os seus poetas há muito que não

dão sinal de si, à espera talvez de melhor e mais clara orientação. Não

foi mais que um dos mil sistemas propostos para fechar a lacuna

idealista. Entre um e outro há a diferença de que o movimento

neo-lusitanista não resulta da absorção na pátria, mas da consciência do

verdadeiro fundo renovador duma literatura. Para exemplo: é geralmente

sabido, pelos que lêem a sua obra, que para Carducci a Itália era uma

pessoa, objecto dum culto devotado do poeta, que deu o pessoalismo

à sua obra; enquanto que D'Anunzzio localiza as suas tragédias no fundo

étnico e tradicional da pátria, como processo de fazer reviver a sua

poesia. Ainda a diferença reside no claro conhecimento que este

romancista possui da estética wagneriana, enquanto Carduci foi sempre o

literato que se adaptou à corrente dominante, numa incerteza evidente da

função da arte e do seu valor, e dela só tirando o aspecto literário.

Tal a razão da vida efémera do naturismo, breve substituída pela

completa e sistemática orientação nacionalista, alargada ao depois no

emotivismo filosófico.

As teorias artísticas de Wagner, que representam o maior esforço para a

arte social, são em Portugal quase totalmente ignoradas. Creio que foi o

ilustre crítico de arte António Arroio o primeiro que buscou

propagá-las, aplicando a sua estética num livro notável sobre Soares

dos Reis e Teixeira Lopes. Entretanto, na França sucede

precisamente o mesmo; e o culto que leva anualmente centenas de devotos

a Beyreut pouco tem produzido de sério quanto ao claro conhecimento

geral das doutrinas de Wagner. Interpretando-o à letra, ergueram-lhe

altares os simbolistas e decadistas; e creio que daqui provém a relativa

desconfiança que ainda hoje os franceses têm pela obra colossal do

mestre de Beyreut.

As suas doutrinas são a fonte clara e cristalina onde irão beber aqueles

que forem tomando para si a consciência do significado da arte.

Wagner é um mestre extraordinariamente grande para fazer a iniciação de

todos os que sentem e que em si têm latente um sonho de arte humano e

uno. A todos ensina que a arte vive na própria vida, e que nela cada um

a saberá achar; basta para isso viver a vida completamente.

*

Todos os movimentos de reacção nacional surgem naturalmente em épocas de

decadência. É assim que se desenvolvem simultâneas manifestações do

mesmo ideal estético, sem directa relação inicial entre si, mas provindo

no fundo de causas idênticas, e incorporando-se mais tarde no mesmo

movimento. Fora do âmbito da poesia, que propositadamente guardo para o

fim, – e nesta geração a que chamo nova – encontra-se a mesma razão de

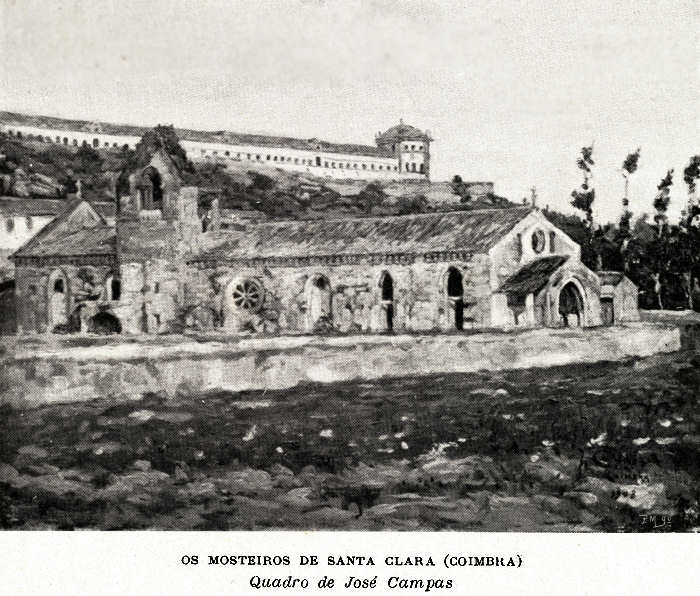

ser do neo-Iusitanismo nas obras do arquitecto Raul Lino, do pintor José

Campas, e do músico Antero da Veiga.

Tentando em justo critério a estilização nacional, Raul Lino foi

tendencialmente levado a encarar o problema sob o duplo aspecto

histórico e natural. Historicamente achou-se concluindo que o tipo mais

definido, o que mais poderia inspirar uma renovação estética, e que

melhor traduzia o cunho português – por ser de plena manifestação

nacional – era a casa portuguesa dos séculos XVI e XVII. Naturalmente,

deu-se a um estudo de observação da paisagem portuguesa, nos detalhes de

província, onde a casa por seu turno iria ser um detalhe. Da

concordância do primeiro trabalho com o segundo resultaram os seus

projectos de casa moderna, que constituem a mais sólida tentativa da

habitação portuguesa, e a obra mais notável que nesse sentido se

empreende agora entre nós.

Raul Lino procura a harmonia da casa

/ 207 /

e da paisagem como o mais seguro efeito de nacionalizar a habitação. Dos

projectos que lhe conheço, examinados aqui, em Coimbra, na Exposição do

Instituto, em Março de 1908, destaquei uma nota que me parece curiosa

para o processo artístico do arquitecto: as suas construções têm sempre

fundos retintamente locais e harmónicos com o projecto. Examinando-os,

sente-se a impressão de que a casa não destaca à paisagem, antes se

confunde nela: são velhos carvalhos, ciprestes esguios, ruínas, serras

que se aprumam, toda uma flora harmónica, rasgando-se sob as janelas

conforme o sítio escolhido para a construção. As suas casas, destinadas

para a vida de hoje, porque têm todo o cunho nacional, evocam-nos nos

detalhes, a que Raul Lino consagra especial cuidado, a nossa casa do

século XVI – onde o arquitecto as foi buscar –, tão serena e tão feita

para as nossas necessidades.

Falando de pintores portugueses, eu tenho que ceder o lugar de honra a

dois artistas, que enchem com o seu nome toda a pintura portuguesa de há

cinquenta anos para cá: Columbano e Silva Porto. Deixou-nos este nas

suas telas toda a face da paisagem portuguesa, animadamente viva e

sentida como só a poderia sentir um grande artista; e em Columbano, num

paralelo a Porto, há todo o vinco da alma nacional, fazendo-nos reviver

em cada um dos seus retratos, o garbo e o aprumo, a melancolia e a

contemplação do português, ao sopro espiritual e fundo dum artista

genial.

E já que falei dos grandes mestres, justo é que me refira aos que

começam, e que na nova geração representam a tendência do meu estudo.

O pintor José Campas, contrariamente a Raul Lino, segue um processo

espontâneo, ferindo de exclusivo aspectos portugueses; buscados ora na

paisagem, na escolha dos detalhes focados, ora nos tipos que completam

os seus quadros, ora nos costumes, ora nos próprios monumentos que

conseguem acordar no seu espírito alguma coisa de português, por algum

lado real o lendário que os ligasse à terra. Conheço-lhe um campo

coberto de malmequeres, onde a impressão da cor domina por completo, com

recortes da máxima variedade, só perceptíveis por uma retina muito

sensível à paisagem portuguesa, e que intencionalmente buscasse esse

efeito.

Exemplifica ainda a minha afirmação o Convento Velho de Santa Clara,

onde o templo de D. Dinis, lentamente afundado nas areias do rio, toma

toda a cor do sítio, recortando-se no fundo da paisagem de Coimbra; e as

Lavadeiras do Mondego, são-me também um claro exemplo,

apresentando o artista no estudo de tipos surpreendidos em detalhes

locais, com traços criados e herdados na alegria da cidade, à sombra

antiga de Minerva... Um poente de Coimbra que lhe vi seria fantástico

para toda a gente que não sentisse a sua paisagem delicadamente

harmónica, à tarde, quando o firmamento entorna sobre ela e sobre o rio

manchas rubras de fogo.

Agora, que a maioria dos pintores se lança exclusivamente por motivos

ideais, este artista, tão claramente português, refugia-se na nossa

paisagem, sentindo-a nitidamente e trasladando-a, como coisa sua, para

os quadros que trabalha.

A obra de Antero da Veiga é talvez a menos conhecida das que me servem

de exemplo para documentar o neo-lusitanismo, porque precisamente é a

que menos publicidade pode ter, visto residir na personalidade do

próprio autor e no carinho com que

/ 208 /

amoravelmente a tem construído. O guitarrista Antero da Veiga está

fazendo dentro da música portuguesa, tão descurada, uma revolução

completa.

Dedicando-se absolutamente ao cultivo do cancioneiro nacional, Antero da

Veiga busca restituí-lo aos moldes primitivos, dando-lhe forma pessoal,

estudando as canções nas primitivas formas, artistizadas no tempo por

compositores que as caldearam com trechos de ópera e música barata. As

modas velhas da Beira, acompanhadas ao adufe por descantadas e

romarias, perdidas no povo, onde o artista as tem ido procurar,

reconstituindo-as conscienciosamente, têm-lhe sido objecto dum culto

devotado. E o cancioneiro musical do seu país tem sido a fonte

inexaurível onde Antero da Veiga tem ido buscar o molde e a inspiração,

que depois vai enquadrar em tipos de canções. A Canção da Fiandeira

é um notável espécime de quanto pode o estudo aturado das formas

populares e do local da colheita. No Fado em ré maior, onde o

cancioneiro foi moldado no ritmo e na quadratura do fado, há toda a

alegria esfusiante e larga das romarias da sua Beira.

E impossibilitado de ir mais longe, em artigo de mera documentação

geral, aqui deixo ficar a promessa dum melhor estudo sobre a sua obra

complexa, limitando-me a notar que perante um trabalho de tão largo

fôlego, anteriormente realizado na literatura, só há a lastimar a pouca

publicidade deste raro artista e o seu quase geral desconhecimento; e

seria para agradecer uma edição integral das suas obras, como motivos de

estudo para a música portuguesa, – tão tresmalhada e perdida como ela

anda.

E fixada a razão de ser do movimento que anima simultaneamente todas as

manifestações artísticas, regresso da digressão ao meu ponto de partida,

escolhendo para estudo do neo-Iusitanismo, o poeta António de Monforte,

como aquele que melhor o encarnou e dele teve mais claro entendimento.

António de Monforte, num elevado sentimento nacional, procura

reconstituir o fundo psicológico da raça, buscando-o em motivos

históricos, detalhes de paisagem, um costume antigo que enche uma

evocação; e em cada um deles separadamente, vê, numa vasta projecção

visual, toda a psicologia do povo português.

Cantam pessoas graves, de idade,

de alguns atalhos lendas funestas;

– ladrões que a tiro matam um frade,

e em postas lhe abrem sem caridade

o corpo magro, sobre as giestas.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

/

209 /

. . . . . . . . . . . . . . em tempos

maus a justiça

lento cortejo d'alva seguia;

a forca o negro vulto espreguiça,

ouve-se a queixa grave e mortiça

dos salmos próprios só da agonia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

O titulo do seu livro, em vias de publicação, – Tronco reverdecido,

claramente o indica. Do velho tronco lusitano, esquecido e envelhecido,

cuida ver, numa primavera de hoje, despontar novas rancas, cheiinhas de

seiva, como um caule antigo, perdido numa encosta, que soltasse um ramo

novo e forte, enchendo-a de vida e sombra.

O seu primeiro soneto:

Pórtico

Era uma ver um tronco exausto em

guerra

com a braveza adusta do montado,

que p'ra vingar no estéril chão que o

encerra

anos sem tacto tinha ali teimado.

Vencida a condição ruim da terra,

mal a raiz em torno achara agrado,

logo por entre estevas mais se aferra

no campo que ela sente já domado.

Vergôntea humilde, agora alfim

erguida,

viu-se a poder de tempos quase seca,

depois de quanto esforço fez p'la

vida.

Mas só de se alembrar que fora um dia

o enternecido exemplo da charneca,

de novo a seiva aos braços lhe acudia.

Na Fala do Poeta, o poeta dirige-se à terra; e como o Anteu da

fábula na luta com Júpiter, que ao contacto com a terra tirava toda a

força, assim comunicando com ela, lhe arranca toda a seiva que

enche o seu livro. N'O Arauto, – o arauto, em grande

cerimonial antigo, no ritual do velho estilo, lança o seu pregão, em

gesto largo, na confiança de si mesmo; e vai dizendo:

Ouvi-o todos vós, raça de heróis,

e da íntima ousadia que inda sois,

largai frotas de novo à roxa aurora.

Talvez que a pobre pátria agonizante,

revendo-se entre as águas do Levante

ressurja em si o Portugal de outrora.

Vejamos agora o seu mecanismo psicológico, surpreendido em páginas desse

livro.

/ 210 /

António de Monforte começa pela visão de aspectos históricos externos,

que incarna e procura viver, tirando daí a emoção, (Noite de Tanger,

Ormuz). A impressão é ainda reflectida do exterior; e é essa

impressão, projectada do exterior, que acorda no mundo interior o

sentimento da raça, indefinidamente manifestado numa vaga aspiração (Triste

fado). Esse sentimento vago vai-se definindo, particularizando-se na

observação regional, como no soneto Amor da terra, que é antes

uma conclusão do anteriormente citado. Tal estado de espírito observa-se

curiosamente na poesia Natal, – característica nota do lar, mais

que português – regional, a que o poeta aspira, onde possa trabalhar na

paz da família, enquanto os filhos crescem e a terra frutifica na

colheita de cada ano. Um lar simples, com um parreiral à porta, uma nora

que geme pelas tardes de Junho, e a água correndo na faina da rega...

Nesta poesia vai o poeta vivendo o seu sonho, na paz dos seus, junto ao

fogão, na noite tradicional do Natal, enquanto a chuva, caindo lá fora,

lhe vai acordando a ânsia de realizar a sua aspiração:

Maré de sonho, se ela espraia a vaga,

de ópio mortal me inunda as tristes

veias...

Dentro do aspecto regionalista há o aspecto externo ou visual (Terra

do Sul, Canícula), e o aspecto interno ou emotivo (Amor da terra,

Caminhos velhos).

O solo, a preocupação da terra, é para o poeta a síntese da ideia

nacional. No soneto Aos Mortos d'Olivença, a piedade do poeta, no

cortejo das suas visões, fala àqueles portugueses de outrora, que

descansam em terra que já foi nossa, sob as lajes sombrias onde outra

gente caminha:

E se no seio a pátria abriu rendida

final repouso à vossa humana lida,

depois de quantos feitos de epopeia,

quando chegar o grande julgamento

e der de novo a alma ao corpo alento,

acordareis com pasmo em terra alheia.

/ 211 /

Todas as poesias, que se bordam em torno da ânsia geral da vida sobre

aspectos regionais, conduzem-no a conclusões mais largas nas poesias

Às Virgens, Elegia das Estéreis, Águas-correntes; é

por meio da paisagem nacional, que o poeta sente (Piteiras, Sagrada

Paixão), humanizando-a, que dilata os seus horizontes, tornando-os

mais vastos, e abrindo-os para concepções universais.

António de Monforte, – que no prólogo do livro parte da reconstituição

saudosa do seu lar de infância –, lança o último brado num apelo para a

Acção e para a Unidade, onde a dispersão egoísta só viva na lembrança

para tirar dela toda a seiva e todo o vigor duma nova floração.

Manifestada na última parte do livro o alargamento desta claríssima e

profunda concepção literária, elevada ao máximo neste claro poeta,

seja-me dado concluir que no seu novo poema em preparação – Juízo

Final – a aspiração messiânica da raça se definira sobre um aspecto

totalmente novo, sofrendo uma tendência universalista, – como mais larga

expansão do tronco que se ramificou e quer abranger toda a floresta.

*

Tal é a síntese crítica do neo-Iusitanismo, base conscienciosa e

precursiva da emoção unitária e universal, que se observa numa linha

evolutiva, e que a actual geração entrou a definir, dando à arte os

aspectos belos da vida, e à ciência os ritmos da arte.

A semente começa a lançar raízes: é a primavera sagrada que se agita.

VEIGA SIMÕES

|