Sempre que abordo um tema de

paisagem topo, de frente, com a impossibilidade de ultrapassar a

repugnância de a despovoar e de a dar, apenas, fisicamente,

destituindo-a de antroposfera que a envolve e a modela, que a

anima e transfigura.

E, ao mesmo tempo, não me agrada

tentar transmitir um panorama povoado de figuras inertes como

bonecos de barro colocados num presépio, a subirem por estradas de

serradura, pastoreando rebanhos de loiça, ou navegando em lagos de

papel estranho.

|

A ré do moliceiro com as suas

figurinhas maliciosas. |

Apraz-me ver a Geografia a

procurar dominar o homem e o homem a lutar para vencer a

geografia; gosto de procurar a impressão digital humana num campo

de cultura amorosamente riscado e trabalhado com requintes de

jardinagem, ou nas velas de um moinho que mói, infinitamente, o

grão, alcandorado no cimo de um outeiro, como uma sentinela, e na

margem afeiçoada de um canal que rompe, corajosamente, pelo meio

da secura; preciso, insofridamente, de vislumbrar nos longes a

mancha viva do casario, ou o caminho que se esfalfa pela montanha

acima, ocupando, «improdutivamente», o solo.

|

Estes sinais que me põem diante

dos olhos a escrita que exprime a luta da antroposfera, quer

modelando a dureza pertinaz da litosfera, quer subjugando os

ímpetos de hidrosfera, não me regalam, apenas, o sensório com a

gulodice das cores e dos volumes e, ao contrário, põem em vibração

toda a minha condição humana, desde os domínios da fogueira

afectiva, até a zona mais gelada do glaciar racional.

Aos resultados desta luta do homem

com o mundo físico envolvente chamou Leoncio de Urabayen

«precipitados geográficos», importando da química nomenclatura

para designar os produtos da reacção homem-geografia que

insculturaram a superfície da ecúmena de um alfabeto rico de

simbolismo e de uma pictografia perene de sentido estético.

Pois são esses «precipitados

geográficos» o que numa paisagem serve de estímulo para me

solicitar a pupila hiante da atenção e me fornece a lenha da

quentura emotiva.

Se é certo que a paisagem

geográfica, direi melhor, o suporte geográfico, pode, em grande

parte, explicar a gente que o pisa com passos concretos e

dolorosos, é certo, também, que não é passivamente que o

bicho-homem aceita a condenação de lhe obedecer e de lhe acatar o

determinismo que ele pretende impor-lhe, imperativamente.

Sem dúvida que o meio físico lhe

condiciona a mão e a inventiva, despertando-lhe virtualidades

soterradas e acordando-lhe o engenho sonolento; mas não deixa de

ser certo, também, que não encontra sempre no homem a

disponibilidade, dócil e servil, que aceite o achatamento; e, ao

contrário, a maior parte das vezes, provoca nele uma viva reacção

expressa em fadiga e suor que o leva a arrotear caminhos que

pareciam intransponíveis, a desbravar selvas opressivas como

renques de baionetas e a dominar loucas torrentes que, mordendo o

freio, tudo arrasavam no caminho.

«Onde melhor se nota a influência

da terra sobre o homem é na influência do homem sobre a terra»,

escreveu um dia José de Ortega e Gasset, numa síntese lapidar do

problema, ao dissertar sobre a paisagem castelhana, tão desolada e

tão seca, tão desalentada e tão triste, e que, mesmo assim, não

foi capaz de siderar os movimentos do castelhano firme e pertinaz

que, acariciando-lhe o lombo e regando-a com suor conseguiu

dominá-la e vencê-la.

Realmente, o que o meio faz de

essencial é dar o estímulo desencadeante que há-de aguçar o

entendimento e temperar a energia para o homem dominar a natureza

onde ela lhe mostrar o cariz carrancudo, ou para lhe aproveitar o

afago onde ela se apresenta acetinada e material.

Claro está que o Gafanhão – ou o

avô do Gafanhão – quando se foi às lombas para as cultivar sabia

que ia investir contra vidro moído, totalmente carenciado de

matéria orgânica que desse qualquer quentura

/ 16 / ao berço de

uma planta. Ele bem via a mica a faiscar-lhe no lombo e bem sentia

o vento a transmutar-lhe, de momento a momento, o versátil.

Não foi a ela com a esperança do

filho que se achego ao colo maternal e ao seio opíparo que destila

o leite da humana ternura. Nado disso! Ao invés, investiu com ela

como enteado que não espera da madrasta a carícia rica de

promessas, nem a generosidade que dá o pão milagroso...

Batatais viçosos - «negros de verdes»,

no dizer dos gafanhões.

Quem surriba chão de areia não

encontra onde enterrar raízes de esperança e quem irriga duna

virgem sabe que mija numa peneira! Quem lança a semente num ventre

que é maninho não pode ter esperanças de fecundação. E, por isso,

o Gafanhão, antes de cultivar a lomba, teve de corrigir-lhe a

esterilidade servindo-se do Rio que lhe passa à ilharga,

procurando nela a nata com que amamentou a semente que deixou

cair, amorosamente, naquele chão danado. E humanizou a duna...

O mesmo, ou semelhante, fez o

marnoto: foi-se à água informe, desordenada e caótico, e

domesticou-a, enjaulando-a em tabuleiros que mais parecem

brinquedos de menino. E, a água, no seu cativeiro, sob o sol

escaldante e bafejada pelo nordeste, começou a evaporar-se e a

deixar o Iodo, que lhe servia de leito, coberto de cristais

coruscantes.

Quer a britar xistos e a fazer

socalcos nas serras do Alto Douro para plantar bacelo, quer a

engordar areias, aqui, à beira-mar, o drama é sempre o mesmo e

gerado pelas mesmas causas.

E boas razões tinha o espanhol –

como o espanhol bem tatuado pela dureza deste combate –, que se

chamou José de Ortega e Gasset, para ler, como num livro aberto, o

efeito da natureza sobre o homem nos efeitos da pertinácia do

homem sobre a Natureza...

A paisagem que nos cerca é macia e

acetinada. Um não sei quê de aguarela almofada a retina de um

sossego repousante e calmo e, por muito que se trepe no relevo do

distrito até ao cume dos montes, avista-se sempre uma nesga de

água de superfície serena e polida a refrescar o conjunto de paz e

de lirismo...

A visão sincrética, por vezes, dá

uma fanfarra cheia de estridências metálicas onde o sol dardeja e

se multiplica. Mas analisadas as gradações, soletrado o panorama

no seu alfabeto constitutivo, logo se ameniza a estridência com

sons magoados de oboé, da fruta e de ocarina, que regalam o

sensório de um banho lustral de inocência.

O nosso panorama não tem, de um

modo geral, funduras que dobrem os homens sobre si mesmo,

introvertendo-os em densas meditações metafísicas catadoras de

essências soterradas e, ao contrário, é estimulante para uma

actividade extrovertida e confiante, comunicativa e grácil.

Os montes debruam-no, de longe,

sem lhe confinar a visão; e não existem abismos de vale onde o

homem se sinta esmagado por muralhas de pedra que o insulem numa

soledade propícia a silolóquios intermináveis.

A Ria entende-se em canais, em

esteiros, em valas, em fiozinhos de água, dividindo-se e

subdividindo-se até ao capilar, entrando pela terra dentro,

recortando-a e irrigando-a de água salgada, ou, pelo menos,

salobra, e que se vai adocicando à medida que foge do mar e se

estende, por aí fora, a servir de espelho a uma lavoura anfíbia

que lança a semente ao chão e penteia o fundo lodoso das cales,

que surriba terra até sentir os pés encharcados e pesca pimpões

nas valas intercalares nos fugidios momentos de lazer.

Os longes de água são emoldurados

por um debrum delgadinho – topo de planície raso povoada de casas

alapadas – e tem-se a sugestão de que a terra se envergonha e se

humilha perante a imensidade da laguna, esfumando-se e diluindo-se

no horizonte de encontro ao perfil violeta dos montes das

distância...

/ 17 / Em certas manhãs, doiradas pelo

sol nascente, a Ria parece toda um espelho onde, apenas, um trémulo

de evaporação – ténue e vibrátil – põe um vestígio de movimento

ritmado.

E, então, os malhadais, os montes de

sal, os palheiros exíguos e pintados a zarcão, duplicam-se,

invertidos, nas águas quietas onde, de vez em quando, uma gaivota,

maleabilíssima e ágil, raspa uma tangente quase imperceptível.

As pálpebras cerram-se sobre a

pupila magoada por esta duplicação da luz que se remira no espelho

da água e, no silêncio inundado de sol, o chap chap de uns remos, ou

o golpe da ponta de uma vara que empurram o barco que desliza, põem

uma nota fugidia de onomatopeia.

Um homem de músculos

individualizados – como num quadro mural de anatomia – corre sobre a

borda de uma bateira mercantel como se andasse sobre o asfalto de

uma avenida. Visto de longe, recortado na luz diáfana da manhã que

lhe aviva as linhas e delimita os contornos, não sabe a gente se tem

na frente um ginasta, se um bailarino. Os pés parece que não pisam e

os movimentos de vaivém, desembaraçados e leves, semelham passos

coreográficos.

|

Com a vara fincada no ombro, a

empurrar, inclinado em ângulo muito agudo sobre a borda, os músculos

retesam-se, fazendo proeminência e o suor cobre-lhe a pele de um

verniz que brilha e corusca, enquanto o barco negro escorrega,

sereno, sobre a superfície de aço polido.

O moliceiro! Deixemos-lhe lá a

origem para os catadores de raízes; entreguemos-lhe a árvore

genealógica aos pesquisadores de impossíveis e fixemos os olhos no

seu perfil de agora, presente sobre o alçado da nossa visão, a

bolinar quase contra o vento, todo empertigado na sua proa

policromada de ornatos e figurinhas polvilhadas de ironia e de

malícia, a ilustrar textos ingénuos salpicados de harmoniosos erros

de ortografia.

|

A proa polvilhada de ornatos e

figurinhas. |

Deslizam na água, vaidosos e

vibrantes, com os ancinhos descomunais a arrastar, com a borda

rasando o lume de água, sob o peso do moliço de um verde fresco e

intenso, a vela a panear tacada pela aragem levezinha, quando viram

de rumo para novo bordo.

Homens da terra a pentear o leito da

laguna para fertilizar as dunas – vidro moído ainda há poucos anos

estéril, ainda há poucos anos maninha – terra que parecia gafada, a

terra da Gafanha!

Foi o moliço ou foi o suor humano

que fecundou as areias picotadas de mica brilhante? Foi o Iodo, a

Ria ou a fadiga dos homens que realizou o milagre que, agora,

reverdesce sobre o nosso olhar, nos batatais viçosos («negros de

verdes», dizem os gafanhões), e nos feijoais delicados como placas

de jardim?

Onde vai a flora cinzenta como

quaresmas e o juncal agressivo como coroa de espinhos, que

entristeciam os olhos e agrediam a epiderme? Quem fez o milagre?

Foi o labrego que, posto o pé na

tosta, se fez marinheiro de águas mansas, mareante de lagoa

/ 18 /

adormecida, e aproveitou o Nilo fecundante da laguna para emprenhar

o ventre da terra arenosa que parecia excomungado e que, afinal,

tinha humidade e quentura para fazer germinar a semente humilde e

seca que lhe lançaram no dorso.

Algas e peixe podre para enterrar,

Iodo para impermeabilizar o fundo da regadeira, e aí está a

comedoria que serviu de mantença ao milagre das Gafanhas – tapetes

infinitos de verdura, alfobres de pão para a fome dos homens e de

bandeiras floridas para voracidade dos bois ruminar nos invernos

desolados...

Com enxadões desmedidos fazem

surribas que vão ao centro da Terra! Nasce-lhe água sob os pés

descalços, água salobra que pode meter medo à puerícia da novidade

mas que, no final de contas, a acaricia com desvelos de ama de

leite. E, só depois, é que vem a tarefa de incorporar, na terra

remexida até ao tutano, o moliço que, com o suor adstringente do

rosto, arrancam do fundo gordo dos canais e deixam ficar no areal da

borda, durante o tempo necessário para lhe corrigir o tempero

excessivo.

Vejo-os, como brinquedos, os

moliceiros, a flutuar à flor das marolas, ou, preguiçosos, sobre o

espelho das águas, e sinto o drama da terra faminta de matéria

orgânica a escancarar a bocarra num esgar hiante para o trabalho

duro destes homens obstinados que nunca desanimaram ante a negativa

hostil da duna que, na sua nudez desoladora, nada prometia em troca.

A humanização da paisagem de Aveiro

sugere qualquer coisa de actividade lúdica, de esforço manobrado

pela mão da inocência criadora da infância que se compraz em regalar

os olhos com o produto da sua energia. O pragmatismo, aqui, surge

corroborado por uma moldura doirada de beleza e aconchegado pelo

calor de uma visão que amacia o sensório.

O cagaréu foi-se à água informe e

desordenada e domesticou-a dentro de rectângulos de uma esquadria

rigorosa, realizando uma paisagem geométrica com murinhos pueris de

Iodo que parecem riscados a régua e esquadro.

É a humanização geográfica mais

epidérmica que conheço e, consequentemente, a mais frágil e

vulnerável.

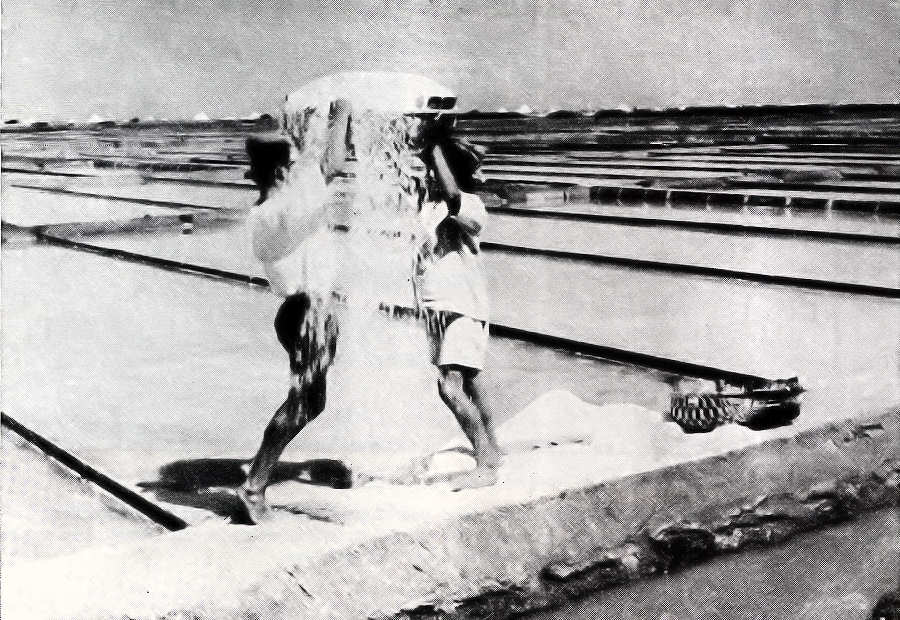

Em cada ano estes marnotos-geómetros

têm de refazer tudo desde o princípio: a água tem de ser novamente

domada nos seus ímpetos arrasantes e contida no viveiro para ser,

depois, usada por conta-gotas e, com ela, formar camadinhas de

espelho que estende pela planície fora... Ali se armazena a água e

começa a condensar-se para a via sacra que tem de percorrer: algibé,

caldeiras, sobre-cabeceiras, talhas, cabeceiras, meios de cima...

É um penoso calvário em que cada

dolorosa etapa foi baptizada e tem o seu chamadoiro: o marnoto sua a

fralda da camisa a estranger os meios à força de ugalho,

a almanjarrar a lama que o inverno depositou, a bimbar

os travessões, a apancar as próprias pegadas, a curar o leito

dos tabuleiros, à força de círcio... É um nunca acabar de fadiga até

à festiva botadela do sal... Mas por fim, quando a marinha

começa a produzir, quando o sal cintila e o codejo crepita,

estendem-se os olhos e é um nunca acabar de espelhos que faíscam

lume e endurecem numa cristalização almofadada de brancura. E, em

dado momento, montes de neve alvíssima começam a crescer, a

recortar-se sobre o azul e a repercutir-se na água lisa, como seda,

a sua imagem imaculada.

Só a fita estreita do malhadal

separa os dois cones unidos pela base – o que, concreto, se eleva

para o céu e o que, reflectido, se mergulha na água que o recebe

depois de o ter dado.

Um não sei quê de estranho se

descobre nesta paisagem de sonho que corusca, emitindo fogachos

doirados para uma atmosfera clara e inundada de luz.

Tapetes infinitos de verdura, alfobres

de pão.

De noite, quando a lua-cheia vem

cobrir tudo de alumínio com a sua luminosidade fria, abre-se, em

frente dos nossos olhos, um panorama surrealista

/ 19 / – visão onírica onde se não cata um vulto, nem um fantasma, e onde, apenas,

algum maçarico noctívago abre o bico numa queixa desolada de mágoa.

Uma névoa translúcida tremula a esfumar a nitidez como um vidro

despolido que oxida a prata do luar; e a água parece dormir, tão

branda e macia é a sua respiração. Só, de tempos a tempos, se ouve

um suspiro mais fundo, quando qualquer peixito tresnoitado risca a

camadinha ténue de um tabuleiro com o seu perfil incisivo e nervoso.

Mas um clarim estridente vibra na

madrugada de luz indecisa que luta com a cinza envolvente, quando o

sol surge na linha do horizonte, vermelho e pagão, a tingir a cor

macilenta da ante-manhã com o escorrer dos seus lampejos de rubi.

Como uma donzela violada, a paisagem

aquática estende a luz, descarada e crua, a sua nudez recatada e o

nocturno, lírico e pudico, é despertado e sacudido pelos sons da

fanfarra que lhe arranca das cordas a surdina discreta.

Toda a Ria desperta e se povoa de

barcos e de vozes. Pelos esteiros rangem as remadas nos

escalamões enquanto os vertedoiros botam fora a água das

cavernas, chap que chap, a salpicar o polido da laguna.

Afadiga-se a lavoura marginal sobre

os caules acariciando as folhas, a cuidar das plantinhas de mama, ou

a catar os indícios da novidade; os marnotos reiniciam a faina e

esperam, a pé firme, a torreira que, daí a pouco, lhes vai cair em

cima, inexoravelmente, com o nordeste que abre sobre os meios a boca

de uma fornalha incandescente, cobrindo de uma viscosidade de

unguento as expressões dolorosas destes homens que correm,

afadigados, sobre os murinhos inverosímeis, em prodígios de

equilíbrio.

Quando vem o Outono toda a brancura

se cobre de burel, engaboando-se de bajunça, e a paisagem toma um ar

franciscano de penitência. Um banho de cinza tolda o azul de

melancolia e o vento sul encrespa a água de marolas que lhe dão uma

cor de zinco, que roem o torrão dos malhadais e arroteiam os muros

delgadinhos de lama.

A faina parou, petrificada pelo frio

que vem encanado pela boca da barra e enregelou os gestos num

espasmo.

Certo é que, se as nuvens

enfarruscadas que tapam o céu adregam de abrir um vitral, um banho

quente de luz e de púrpura derrama sobre a nudez aquática uma paleta

opípara de cor e a própria estamenha que veste as mulas de

sal escorre oiro rutilante sobre a flor da mareta.

A água! Sem ela a paisagem torna-se

mais pobre e mais triste!

É a sua frescura que, pela regadeira

fora, animada de movimentos vermiformes, vai molhar o pé do milho

que floresce na sua bandeira e engorgita a espiga bordada de ruivo;

é ela que, pela caneja de três tábuas vai animar a roda da azenha

que move a atafona ao mesmo tempo que deixa, a vibrar na verdura, o

som magoado e lírico da frauta do pastor; é ela que,

/ 20 / rompendo

pela secura, almofada o fundo do barco que singra na sua superfície

de prata; é ela que, domada e amestrada pela mão de ferro da

técnica, serve de fonte de energia, como serviu de fonte de beber; e

é ela, ainda, que, quando se exaspera arrasta na sua frente a cabana

e o rebanho, as culturas rasteiras e as árvores gigantes.

De água são algumas das coordenadas

da História e dão pelos nomes de Nilo, de Tigre e de Eufrates, de

Tibre e de Jordão; o Nilo a cobrir de nata os campos do Delta e a

chocar a civilização; o Tigre e o Eufrates a estimularem o engenho

do homem que com eles irrigou os campos de cardos da Mesopotâmia; o

Tibre a servir de espelho ao narcisismo da Roma Imperial; e o Jordão

a correr lá nas funduras da terra e a fornecer a água lustral com

que a concha de João baptizou o Cristo...

Os moliceiros deslizam na água, vaidosos

e vibrantes de côr.

Pelos tempos fora o homem foi

Narciso e a água espelho, o homem foi sede abrasadora e a água

refrigério, o homem foi semeador e a água ama de leite. E, não

contente com isso, foi sobre ela que instalou a palafita como é à

tona dela que hoje ancora a champana.

Os homens da região vivem na

paisagem. Dispondo de um chão pouco sólido para peanha, são fugidios

e esvaem-se como enguias. Tanto estão aqui como na Terra Nova, tanto

espairecem na malhada de Ílhavo como se insulam no bote, nos mares

da Groenlândia. Avenida ou convés é para eles a mesma coisa; cama

doméstica ou beliche exíguo, tanto faz, para conciliarem o sono bem

merecido.

E, no entanto, não há, suponho eu,

terra mais humanizada do que a nossa. Se cair do céu um alfinete, é

certo e sabido, que não cai em nenhuma brenha, nem em nenhum

chaparral. Vem, com certeza, cravar-se numa terra farta de pão, numa

vinha viçosa e pagã, numa salina caiada, se é que não vem direita a

um cortiço de gente – tão apegadas são as povoações umas às outras.

Como em camândulas de rezar sucedem-se, por exemplo, as Gafanhas:

Gafanha de Aquém, Gafanha da Encarnação, Gafanha do Carmo, Gafanha

dos Caseiros, Gafanha da Vagueira, Gafanha da Boa-hora, Gafanha do

Areão..., etc.

Mesmo se a gente arranca daqui, da

beira-ria, e investe pela Bairrada dentro, o mesmo fenómeno ressalta

e se impõe.

Quem desce do Buçaco, que uns

humildes monges silvicultores transformaram, aos poucos, num paraíso

de verdura e de sombra e desemboca na terra bairradina onde os

«bairros» que lhe dão assento de baptismo e segregam vinho espesso

através das cepas alapadas e estorcidas que na vindima emprenham

cubas e tonéis com seus cestos opíparos de baga rica de sumo, aí

temos uma terra tão humanizada que não deixa uma nesga para nascer

uma urtiga ou para uma silva estender o braço, a dar amoras que

possam competir com as uvas.

As povoações sucedem-se em «lagarta»

ao longo das estradas – casas alapadas, vergadas sobre a terra,

/ 21

/ como se a planície desse a medida e o tipo da construção.

Só, muito acidentalmente, se cata

fachada solarenga com lavras de pedra patinada a impor respeito e a

dar tom de fidalguia. E, mesmo as igrejas, são, de um modo geral,

edifícios esparrinhados de cal branca, onde só se cata pedra nas

aduelas dos portais e das janelas e, essa mesma, constituída por

cantaria de calcário de Ançã, ainda em clorose de adolescência.

Uma vez por outra, a monocardia

uniformizada das aldeias é conspurcada, aqui e além, por construção

de estilo banqueiro a enodoar de mau gosto a humildade lavada do

casario que se alinha no topo dos vinhedos, ora desolados no inverno

que lhe deixa as ossadas a negrejar no meio da argila vermelha, ora

engalanadas da verdura mais incrível que os olhos podem topar,

quando a primavera lhe vem puxar pela seiva e arrancar-lhe

vergônteas da cepa corcovada.

Para o Sul, tão pegados estamos à

Gândara, que trincamos as camarinhas do Pinhal da Tocha que as

gandaresas vêm apregoar, com voz cristalina, pelas aldeias e vilas

humildes e, até, no coração do distrito onde, ainda, encontram

freguesia para o açafate onde o saco branco e grávido de pérolas,

ressuma frescura doce e macia.

Passamos a vila de Vagos logo começa

a cheirar à resina das matas gandaresas; e são patentes as

afinidades entre as populações, quer na indumentária discreta das

mulheres, quer nos métodos de lavoura e na eleição das culturas.

É uma extensa região de chão

arenoso, chata como um tabuleiro, onde, aqui e além, ondeia uma

lomba enfeitada de pinheiros, toda cultivada a milho cagão e a

feijão manteiga, ou a batatais viçosos e ramalhudos. Também aqui, a

gente não deixa palmo de terra por esgravatar. E, como formigueiros,

os povoados sucedem-se, alapados nas dunas enfarruscadas pelo

cultivo que, cobrindo-os de poeira, lhe comunicam um sombreado baço

de cinza. Um contraste dissonante se estabelece entre a verdura rica

dos campos e a estamenha monástica das aldeias onde o gandarês come

o caldo amargo da mantença e estende o corpo fatigado para o repouso

merecido, após um dia de lavoura encharcada de suor.

Esta humanização intensiva da

paisagem aveirense que não deixa, à grama, nesga de chão para

aflorar, tem, aqui e além, as suas barbas brancas de anciania – de

uma anciania que enterra, fundamente, as raízes na pré-história e na

história.

A faina do sal.

Mas, para catar esses indícios, para

desenterrar estas ascendências veneráveis, não há remédio senão

trepar a gente no relevo do distrito, guinando para o interior, à

procura de Antas e petroglifos na serra do Arestal, de motivos de

meditação histórica no Castelo da Feira ou no Convento de Arouca, e

a esgravatar, às mãos ambas, na terra gorda do Cabeço do Vouga, onde

já afloram vestígios bem capazes de dar alento às ganas insofridas

dos arqueólogos.

Mas, cá para baixo, se descermos até

à orla onde as ondas rendilham prodígios de espuma, para além do

Convento de Jesus e pouco mais, não há outro remédio, para sondar

alguma coisa, que não seja o de esfregar as córneas em leituras

paleográficas sobre papéis que vêm do tempo da Mumadona e dão a

certidão de idade da nossa paisagem actual.

Mas, quer os testemunhos concretos

que fazem saliência na crosta, quer os documentos que é preciso

passar a pente fino, depõem expressivamente e cheiram ao suor do

homem que investiu com os penedos da altura para os insculturar ou

afeiçoar e que amassou a lama para modelar salinas que esmaltam o

horizonte de brancura. |