|

|

|||||

|

Eduardo Cerqueira, Aspectos e modificações do Rossio, Vol. XV, pp. 268-297. |

|||||

|

|

|||||

|

CURIOSIDADES DO PASSADO AVEIRENSE III ASPECTOS E MODIFICAÇÕES DO ROSSIO |

|||||

|

OLHANDO retrospectivamente até aos meus tempos de gaiato, raros pontos de Aveiro, compreendidos no âmbito do meu circunscrito «mundo» explorado, me merecem tão íntima simpatia e me proporcionam tão vivazes e saudosas evocações como o Rossio. Vasto campo das minhas experiências e aventuras de tenteante descobridor das virtualidades pessoais em germe, dos primeiros contactos reveladores com as reacções alheias e das iniciais contrariedades de um dealbar de vida, a urdir e a forjar com algum vislumbre de iniciativa, impulso e responsabilidade próprios, foi a aberta e virilizante arena das minhas disputas fraternas com os parceiros de brinquedos. Lá me despertaram, novas e incitantes, as emulações, provei o travo da derrota e o gosto de vencer, comecei a temperar no viver de relação o ânimo amornecido no mimado aconchego do ambiente familiar, cimentei as primeiras amizades. No Rossio travei as minhas batalhas de lídimo «cagaréu», ripostando à pedrada, por sobre o fosso do Canal Central, às provocações inocentes dos antagonistas «ceboleiros»; desarvorei em corrimaças desordenadas, repetidas até soltar pela boca ofegante os bofes exauridos, na guerra das «nações», na «bandeira» ou na «barra»; ensaiei os meus incertos pontapés, no alvorecer da investida definitiva do futebol, o jogo avassalador que, decorrido um quarto de século, absorveria as preferências e os entusiasmos das multidões, na sua perpétua, na sua insaciável gula circense. Para esse palco desatravancado, franco às traquinices do rapazio, ilha de liberdade nos / 269 / domínios da burguesa compostura austeramente vigiada pela férula policial, transplantei com um grupo de camaradas constantes − já reduzido nestes cinco lustres com algumas baixas irremissíveis − as apaixonantes lutas de polícias e ladrões com que as emotivas fitas em séries estimulavam a nossa avidez de pelejas, algumas vezes menos incruentas do que as nossas intenções deixariam prever. A nossa propensão de gosto para os fictícios perigos teatralizados inspirava-se na intrepidez dos heróis da tela, avolumava-se nas imaginações desproporcionadamente férteis em comparação com as exíguas possibilidades efectivas dos protagonistas de palmo e meio, e por todo o largo desenrolavam-se as cenas mais puerilmente terríveis, de mistério fictício, de canibalesca crueldade fingida, de arrojada abnegação convencional. No Rossio, tirante o período da «Feira de Março», tão pródiga de encantos e atractivos, era, aliás, o campo de largas fronteiras, ao mesmo tempo isento de aperreações e ao alcance dos zelos paternais, onde se consentia libérrima independência aos impulsos espontâneos do irrequietismo dos filhos famílias. Era o parque infantil, sem limitações regulamentares além das aceites pelo mútuo consenso e a geral compreensão das conveniências da comunidade, numa época em que as crianças não haviam merecido aos adultos a instituição de recintos adequadamente apetrechados ao seu divertimento e exercício, mas elas mesmas, com o próprio engenho e inventiva, com inesgotável imaginação criadora, com o recurso das suas intactas potencialidades, supriam sobejamente a falta. Sobejamente, digamos, porque bastavam às suas necessidades e planos de acção e, não raro, ultrapassavam o comedimento que aos adultos se afigura de acatar. Travessuras de toda a casta − travessuras que não maldades − corriam extensa gama, desde a simples variante dos jogos tradicionais, orientada em sentido de mais irrequieta vivacidade, até às partidas mais ou menos audazes, mais ou menos irreverentes, a qualquer morador das redondezas a quem pressentíssemos o «pelo» mais sensível e propício a eriçar com alguma gaifona apalhaçada ou algum dichote atrevido. O Rossio que então conheci, e tão nítido revive na minha memória. pouco difere do actual, apenas mais limpo de ervas e cardos, mais regularizado, emoldurado num renque de palmeiras − sucessoras mais afortunadas de umas pobres árvores sem viço que sucessivas vereações e as «festas da árvore» tão injustamente esquecidas e lançadas ao ridículo, não lograram fazer vingar − e mais liberto das travessuras do rapazio. Pouco mudou desde então. Mas nem sempre foi o mesmo. Sem retroceder a recuadas eras geológicas, ou sequer ao menos a épocas históricas muito longínquas, pode asseverar-se categoricamente, sem receio de desmentido de qualquer / 269 / espécie, que o Rossio de Aveiro − tal como o direito romano, na expressão picaresca que ganhou voga − começou por não existir... Bastará remontar aos primeiros séculos da nacionalidade para, numa reconstituição da topografia aveirense, não só verosímil mas de evidente probabilidade, se notar a sua ausência. Mal começava então a definir-se a expansão do pequeno povoado de salineiros e pescadores que haveria de constituir o burgo comercial-marítimo, activo e próspero, da época quinhentista. Terreno baixo, aluvionar, se não permanentemente submerso, ao menos alagado nas marés altas, este trecho da povoação lagunar só lentamente adquiriria a feição de campo e logradoiro mais ou menos aproveitável e desaproveitado que ainda hoje lhe encontramos. MARQUES GOMES, fundado em documentos que teve ainda a felicidade de poder compulsar no caótico e desacautelado arquivo municipal de há cinquenta anos, deixou a afirmação de que não existiam na primeira metade do século XV o largo do Cojo − chamado Praça da Princesa Amélia à data em que escreveu, e hoje quase inteiramente desaparecido sob numerosas construções −, em grande parte a rua de José Estêvão, e as dos Mercadores, do Tenente Resende, de João Mendonça e de Clemente de Morais, a Praça do dr. Joaquim de Melo Freitas, o Rossio, a Praça do Peixe e toda a restante parte baixa da freguesia de Vera-Cruz. Nessa zona estariam então situados «os estaleiros, onde se construíam as naus, caravelas e barcas e mais navios destinados à pesca do Banco da Terra Nova e às viagens de longo curso, ou o ancoradouro dos pequenos batéis de barra dentro»(1). A conjectura do benemérito e erudito escritor aveirense, baseada certamente em fontes pouco explícitas que o induziriam em erro, carece, segundo creio, de exactidão. Não a controverterei no todo, pois não disponho de elementos que o permitam e antes se me afigura de aceitar nas suas linhas gerais, mas julgo-a errónea quanto ao Rossio. Este começou, sem dúvida, por não existir... Mas não exageremos: já existia em princípios do século XV e, provavelmente, nos finais da centúria anterior. Assim se conclui das disposições testamentárias de Afonso Domingues de Aveiro, o velho, varão de avultados bens, cujos restos mortais jazem na capela de Santo Ildefonso, que instituiu na Igreja de Santiago, em Coimbra. Este abastado aveirense, que figurou corno procurador nas cortes onde o mestre de Avis foi aclamado rei, vinculou, com efeito, às capelas que mandou erigir na referida igreja, além de outros bens, «à marinha do Resio». / 271 / O testamento de Afonso Domingues, datado de 7 de Abril de 1417, prescreve textualmente: «Item a marinha do Resio como iaz a vjnha do ospital e a coirella da molher do Pousam»(2). Se havia marinha do Resio, existia indubitavelmente o Resio, que a identificava. Poderá objectar-se, com fundamento nas diferenças de grafia que Resio e Rossio representariam, porventura, locais distintos. Não me parece de admitir a consistência de qualquer reparo formulado com essa intenção dubitativa. A marinha do Rossio persistiu até há menos de um século, como adiante se documentará, no local onde hoje se erguem os prédios do bairro de João Afonso de Aveiro. Demais, segundo mostra JÚLIO DE CASTILHO(3), nas páginas que dedica ao Rossio de Lisboa, antigamente escrevia-se ora ressio, ora rescio ou recio. Entre outros documentos cita o contrato de composição entre D. Diniz e o alcaide e alvazis de Lisboa, de 7 de Agosto de 1323, o qual menciona «os outros ressios da villa», e a Ordenação de D. Afonso V, que refere «as terras e herdades que soyam a seer lauradas e semeadas e que som convinhavees pera dar pam e outros fruytos per que se os povos ham de manteer, som desemparadas em ressios, sem prol e com grande damno do povo». Igualmente o autor da Estatística de Lisboa de 1552(4), aludindo à fundação do Hospital de Todos os Santos, escreve de idêntica forma: «e vendo (D. João III) como aquella parte do Ressio estava despejada e sitio bom para fazer tal obra como está edificada». O «Livro do Lançamento» da Câmara de Lisboa, referente ao ano de 1563, por seu turno menciona o Arco do Recio. No estudo a que procede sobre a etimologia da palavra, o distinto ulissipógrafo JÚLIO DE CASTILHO chega às seguintes conclusões, que julgo interessante para aqui transcrever: «1.º A palavra ressio, ou recio, era adjectivo e significava baldio: terreno ressio; 2.º Por abreviação, o povo substituiu o substantivo, e entrou a dizer em vez de terreno ressio, apenas ressio; assim sucedeu, por exemplo, ao vocábulo largo; campo largo, terreno largo, espaço largo, terreiro largo, simplificou-se em largo, subentendendo-se um substantivo qualquer; 3.º Transformado em rossio, e aplicado propriamente aos logradoiros junto das povoações, fixou-se esta palavra com o sentido restrito de terreno aplicado a certos fins». / 272 / De uma respeitada autoridade em matéria linguística(5) recolhi e julgo útil citar estas passagens: ... «muitos lisboetas proferem naturalmente o o de Rossio quase como um e surdo. É certo que se ouve Russio, mas também é certíssimo que Ressio igualmente se ouve. Ora essa tendência glótica fortalece a hipótese de o vocábulo actual Rossio e o ressio (que teve, aliás, variantes) se relacionarem com o latim residium (Cf. Cortesão)». Resio − decerto lido como ressio − seria apenas mais uma variante ortográfica do mesmo vocábulo e não deveria designar local diferente do nosso Rossio actual, pois entre os topónimos que em vários anos tenho apontado não encontro mais do que uma só referência a outro logradoiro público que merecesse essa qualificação − o Rossio do Duque, depois Rossio das Carmelitas, mais tarde Terreiro das Carmelitas e hoje, embora correspondente apenas a uma parte, Praça do Marquês de Pombal(6). É evidente, porém, que o Resio de Afonso Domingues era outro muito distinto, pois naquele ponto não se conceberia a existência de uma marinha de sal. Mais ao diante surgiria uma nova forma ainda − o Roxio. Quando, em 3 de Julho de 1580, durante as lutas que o Prior do Crato sustentou a favor das suas pretensões à coroa, se estabeleceram as disposições a tomar para a defesa de Aveiro, estatuiu-se(7): «§ q. farã hum forte de terra no roxio da villa para os espingardeiros defenderem e desembarcarem»... E este, sem sombra de dúvida, era o nosso Rossio. No ponto de vista militar, acrescente-se desde já, não ficaria por este facto o aproveitamento do espaçoso largo. Foi escolhido, no período das invasões napoleónicas, para acampamento de uma parcela das tropas inglesas, desembarcadas em Aveiro a 13 de Maio de 1809(8). Nas festas comemorativas das datas nacionais mais solenes, depois de 1820, para lá era conduzida uma peça de artilharia, e às vezes duas, para dar as salvas do estilo, enquanto o batalhão de caçadores 10 e o batalhão de milícias efectuavam evoluções ou formavam em parada. Até há uns três lustres, aliás, serviu para campo de instrução de recrutas das unidades aquarteladas na cidade. / 273 / [Vol. XV - N.º 60 - 1949] A propósito do desembarque de tropas britânicas, e ainda que sem relação com o assunto capital destas notas, ocorre-me chamar a atenção para os pesadíssimos sacrifícios que a guerra custou então à gente das redondezas de Aveiro. Tudo se some pelas fauces insaciáveis desse monstro temeroso e indesejável; tudo se desorganiza, e é devastado e absorvido, mesmo quando se trata de ocorrer à subsistência de aliados. Metade dos férteis campos da região, sujeita a profundas depredações das suas reservas e do seu potencial alimentar, e porque o gado desaparecera inteiramente, consumido nas fartas rações dos filhos de Albion, ficara inculta. O problema tomou aguda gravidade e houve de fazer-se o repovoamento pecuário, insuflando estimulo à lavoura e dando-lhe solenes garantias − talvez mais platónicas do que concretizadas, mas, em todo o caso, expressas garantias. Demonstra-o uma deliberação camarária, da qual passo a transcrever um elucidativo trecho: «Outro sim determinarão que visto ter sido necesario para o Auxilio pronto das Tropas Britanicas e Nacionais tirar aos lavradores os gados com que fabricavão as Terras; e estarem estas com mais de metade da sua cultura por fazer por falta de Gados não se chegando a ver huma só junta a trabalhar se fizesse saber por pregoens nesta cidade, e seu destrito que esta nececidade estava acabada, e que os labradores podião pasar a comprar novos gados para concluir as lavouras na certeza de que este Senado e o seu Prezidente averião toda a atenção a esta tão importante e publica nececidade unico meio de evitar a falta de vivres para ao diante e mesmo a deminuição que a falta de lavouras viria a fazer nas Rendas Reais, publicas, e Ecleziasticas.»(9)

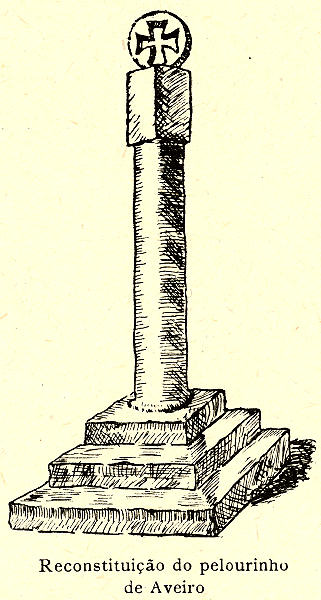

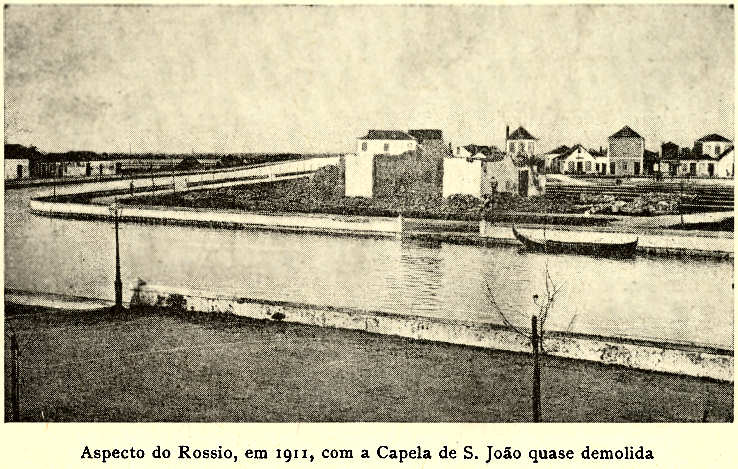

O pelourinho aveirense foi demolido em 1834, segundo as afirmações concordantes de MARQUES GOMES e de JOSÉ FERREIRA DA CUNHA E SOUSA(14), que era já adulto quando o destruíram, mas, infelizmente, dele nos legou uma notícia extremamente sucinta. Nela documenta com um testemunho incontestável o seu bom estado de conservação, o que apenas valerá como uma nova e flagrante demonstração da animosidade votada geralmente pelos homens do liberalismo aos pelourinhos, nos quais encontravam materializada uma pretensa injúria aos ideais de fraternidade humana por que haviam lutado e sofrido. A malquerença dos aveirenses seria agravada com a repulsiva lembrança, ainda muito viva, de o pelourinho ter sido o local indicado para a colocação dos postes em que se expuseram as cabeças de dois justiçados liberais − Francisco Silvério de Carvalho Magalhães Serrão e Clemente de Morais Sarmento. O sentimento ferido por uma contraproducente barbaridade haveria concorrido, certamente, para, invertidos os rumos da política nacional, se descarregar a reivindicta no inofensivo e insensível monumento. Também no Rossio se ergueu a forca. Lá se realizou a última das execuções registadas na cidade, com o enforcamento do Cospe Fora, condenado à pena de morte como autor do assassinato de um tio, que era conhecido pela alcunha de António das Más Horas. E, ao que parece, tristemente findou a pena capital em Aveiro, com um erro judiciário. Qualquer dissídio surgiu entre ambos, nesses tempos inquietos em que ainda andavam exacerbados os rancores entre liberais e absolutistas. De permeio intrometeu-se a perfídia do capitão Joaquim − Joaquim António Coelho de Almeida − miguelista odiento que na desinteligência entre os dois parentes vislumbrou um ensejo para se desembaraçar de dois adversários de ideal. Insinuou insidiosamente no fraco espírito do Cospe Fora que o tio o deserdaria. Explorando-lhe a cupidez, teceu, paciente e perseverante, com meditado cálculo, a teia malfazeja. Uma manhã, o António das Más Horas, teve a última das suas horas más. Apareceu morto à machadada, na casa do sobrinho, com quem, apesar das desavenças, continuara a viver. As suspeitas, quase tão claras como evidências, levaram à forca o Cospe Fora, se bem que ele se mantivesse na mais contumaz negativa até ao último momento. Muitos anos mais tarde o capitão Joaquim enlouqueceu. Assaltado por visões torturantes, roído de / 276 / remorsos, vivia na obsessão do trágico fim do Cospe Fora. E pedia perdão, contrito e aterrado: − «Estás inocente − bradava − Quem mandou matar o António das Más Horas, fui eu»(15). No século XVII, provavelmente no ano de 1607(16), edificou-se no Rossio a capela de S. João, modesto templo desprovido de qualquer interesse arquitectónico e de recheio artístico digno de nota. Nas Informações Paroquiais de 1721(17), atribui-se-lhe, sem rigores de data que obriguem a revisão, uma maior antiguidade e, bem assim, a invocação de S. Pedro Gonçalves, padroeiro dos pescadores. Enumerando as capelas existentes na freguesia de Nossa Senhora da Apresentação indicava, com efeito, o padre cura MANUEL SIMÕES MANSO ...«hũa com o titollo de S. P.º goncaluez no Sitio, do Roxio desta V.ª de Aur.º a qual for Eréta pelIos homenz Maritimoz e pescadores e hé Izenta hé Sogeita a S. João de Latrão em Roma tem Juiz priuativo foy Ereta no tempo do conde de Pennaguião alcayde mor q. foy da çid.e do Porto Cuia tradição tenho de hũa Sn.ra q. me ueyo a maõ da Sn.ra da Alegria a qual não tinha prinçipio nem fim e por tradiçaõ Se prezume Ser Ereta á çento e Seçenta annos pouco menos.» Como de S. João se tornou conhecida, porém, e assim lhe chamava já CRISTÓVÃO DE PINHO QUEIMADO, em 1687. Com essa designação permaneceu até ao corrente século. Passou o nome do Santo Percursor a andar ligado ao do largo − Rossio de S. João, para distinguir, porventura, do Rossio das Carmelitas − e o mesmo desafogado campo a ser escolhido para os esplendorosos festejos anuais em honra, digamos, do seu patrono. Realizavam-se outrora, segundo o testemunho daquele memorialista aveirense do século de seiscentos, «luzidas cavalhadas, onde apareciam e ainda agora aparecem os mais ricos telizes primorosamente bordados com bordaduras de ouro e prata, e sedas de várias cores e veludos ricos de terciopelo, com as suas armas brasonadas e divisadas, trajando (os nobres de Aveiro e Esgueira) os seus mais ricos vestidos de gala e plumas; e depois de praticarem com a maior destreza e a mais brilhante mestria diferentes jogos de cavalaria, correm a sina pela vila, e acabada esta vistosa função / 277 / seguem à estacada dos touros». Celebrações aristocráticas, movimentadas e espectaculares, habitualmente rematadas por «mui vistosos jogos de artifício com figuras como de bonifrates, de mui engenhosas invenções», foram decaindo com o tempo, desertaram depois do lugar tradicional, e reduzem-se hoje a umas funçanatas pelintras em torno de qualquer taberna, servindo de isco publicitário para a venda de qualquer rascante manhoso. Nesta capela de S. João − registe-se desde já essa recordação macabra − estiveram depositados os cadáveres, mutilados e nus, dos Craveiros, das Quintãs. Eram malquistos da gente do lugar, estes Craveiros, talvez valentões e prepotentes, e, além do mais, miguelistas inflamados. Numa ocasião, o povo amotinou-se contra os seus desmandos. As tropas − tropas liberais, na altura − marcharam para os capturar. Bateram-se destemidamente, sustentando duas ou três investidas das forças. Por fim, foram colhidos de surpresa, vilmente denunciados por um compadre, em casa de quem se haviam refugiado numa noite tempestuosa. Tentaram ainda resistir, mas a chuva humedecera-lhes os cartuchos e destruíra todas as possibilidades de enfrentarem os atacantes. Traídos pela vilania do hospedeiro, indefesos perante a sanha implacável dos liberais fortemente armados, sucumbiram cruelmente varados a tiro. Conta-se que, quando já os cadáveres se encontravam na capela de S. João, um liberal exaltado «enterrou um punhal no corpo nu de um dos Craveiros e o levou à boca para beber as gotas de sangue que lhe caíssem sobre a língua»(18). A estes excessos arrepiantes levavam nessa época os ódios políticos. Voltemos, porém, propriamente ao Rossio. O sítio do Pelourinho, que atrás localizei, foi destinado durante largo tempo ao mercado local do peixe. Um acórdão da Câmara transferiu-o, a partir de 20 de Maio de 1816, para o «caizinho» − correspondente mais ou menos à margem norte do canal que hoje serve a Praça do Peixe − e estabeleceu «que no esteiro do mesmo sitio do caizinho portafsem os barcos do peixe e fardinha (então, como agora, uma coisa era peixe e outra muito diferente a sardinha... e, porventura, o bacalhau!) não se permitindo de forma alguma qualquer pescaria no Cais (esta designação reservava-se honorificamente ao cais daquele a que chamamos o Canal Central) e roxio com a pena de quinhentos reis a cada pescadeira que vender peixe fora do dito sitio do caizinho, e aos barqueiros e Mercanteis que se acharem fora do sitio do caizinho dois mil reis»(19). / 278 / Também desde antigos tempos esteve instalado naquele largo um matadouro público. Em Março de 1817, o guarda-mor de saúde expôs ponderadamente à municipalidade os prejuízos que adviriam para a cidade, no ponto de vista sanitário, de se conservar o açougue naquele local. Pensava a edilidade em adaptar a esse fim um prédio contíguo ao que vinha servindo há muito para a matança do gado. Uma nova construção equivaleria a estabelecê-lo, num ponto que àquele funcionário se afigurava contra-indicado, com um carácter de perduração que não havia a recear no pardieiro arruinado do açougue velho. Os médicos Luís Cipriano e José Pereira da Cunha, consultados sobre o problema, formularam um parecer diferente, de mais transigente elasticidade. Não dispondo a Câmara, para tal objecto, de ponto mais adequado na parte sul da cidade, poderia aquele utilizar-se, desde que se respeitassem as convenientes regras higiénicas, e até achavam o lugar bastante «apto para a limpeza, pela proximidade das águas e pela facilidade de inspecção dos Almotacés». O município, escudado na abalizada opinião dos conceituados facultativos, mandou, pois, construir o novo matadouro, com carácter provisório − o provisório tão de gosto nacional, as mais dás vezes de duração longamente estirada. Para uma estimativa sem excessivas preocupações de exactidão e pormenor, far-se-á uma satisfatória ideia das condições, mínimas embora, ao tempo exigidas para uma instalação desta natureza, pelos seguintes termos, que textualmente reproduzo da respectiva deliberação camarária(20):

No mesmo ano de 1817, mercê de uma concessão alcançada por provisão de 17 de Junho de 1788, estabeleceu a Câmara uma feira mensal, no dia 7, a realizar no Rossio, escolhendo, no entanto, o Cojo para o negócio de gados e o Alboi para o das madeiras. Esta feira pouca concorrência atraiu, apesar de ter sido cometido ao procurador do concelho e ao alcaide o encargo de «tomar conta do Povo deste Termo que comparecefse e do que faltafse, para depois em conferencia da Camara serem condenados». Condenados os faltosos, evidentemente, pois, a interpretar-se doutro modo, a deliberação municipal equivaleria a... prender por ter cão e por não o ter! O novo mercado, falho de vitalidade desde a nascença, foi decaindo progressivamente. Doze anos mais tarde procurou o município insuflar-lhe revigorador alento, transferindo-o para o dia 30, pois confiava em que os feirantes do mercado realizado na véspera, na Palhaça, se tentassem a parar e viessem reanimá-lo. As louváveis intenções da vereação malograram-se outra vez, pois em 1831 ela própria, respondendo a uma representação da Câmara de Esgueira, em que esta solicitava ao soberano se não efectuasse a feira da cidade no mês de Setembro, visto coincidir com um mercado desde tempos imemoriais realizado na sua vila, confessava pungentemente o estado de definhamento a que declinara. Não causaria prejuízo algum à dos vizinhos esgueirenses «athe por ser hum Feirote ahonde apenas se vende pano de linho que se não costuma vender no mercado dos suplicantes». E o «feirote», de proporções cada vez mais reduzidas, acabou por extinguir-se. Não foi mais feliz a tentativa anos depois promovida por Francisco António do Vale Guimarães na malhada dos Santos Mártires e, falhada ainda essa, a Associação Comercial, em Março de 1899, «demonstrando as vantagens da creação de um mercado mensal em Aveiro, para artigos que não constituam o negócio habitual e diário do concelho, pede, a bem dos interesses locais» que a Câmara tome essa providência. A edilidade(21), reconhecendo o interesse / 280 / da sugestão, deliberou realmenfe estabelecer esse mercado em 25 de cada mês, e precisamente no Rossia, salvo em Março. Nesse mês, em consequência da feira anual, deslocar-se-ia para as ruas da Alfândega e das Barcas, e para os Santos Mártires, já mais a desamão. Esse mercado. principiou logo em 25 de Abril, mas transferir-se-ia, passados anos, para o dia 28, em que persistiu até hoje, embora há muito arredado do Rossio. Neste local fixou-se todavia, haverá uma vintena, a «feira das cebolas», cuja duração se prolonga por toda a segunda quinzena de Setembro. Fora antecedentemente na antiga praça do Comércio, local em que, por sua privilegiada situação cêntrica e conspícua hierarquia citadina, se considerou destoante e degradante expor à venda as plebeias rimas de cambos e réstias. De futuro terá um lugar mais de harmonia com a sua feição: o largo do Cojo, contíguo ao novo mercado municipal. Assim decidiu a Câmara Municipal, avisadamente, nos começos do corrente ano. Antes de atingida a metade do século passado [séc. XIX], a municipalidade começou a dispensar certas atenções e pequenos cuidados ao arranjo e decência do Rossio. Os bons burgueses da Praça e dos Balcões estendiam até lá os seus pausados e graves passeios, a desmoer alguma refeição mais pesada, a dilatar ao fresco ar salino os pulmões mirrados no ambiente confinado e soturno das bafientas baiucas, a discorrer ponderadamente sobre algum insólito acontecimento local, ou qualquer palpitante novidade, fresca de apenas poucas dias, da alta, longínqua e mírifica capital do reino. Gente de relevo e algum contemplativo vate romântico vadiava os ócios, nos fins das tardes estivais, até ao miradouro da ponte de S. João, buscando o refrigério das brisas marinhas e enlevando os olhos na plácida paisagem lagunar − ampla, chã, apaziguadora. A sua própria experiência pessoal de assíduos frequentadores do espaçoso campo, conduziu os zelosos vereadores a considerar o assunto atentamente. Assim, numa das «Posturas para regular a polícia e bom regimen da Cidade de Aveiro», aprovadas em sessão municipal de 13 de Maio de 1843, foi incluída uma ousada, uma desempoeirada determinação, proibindo... «apanhar minhoca, cabando a terra no Rossio». Sobejamente se justificava, aliás, a edificante providência municipal, até por uma razão a que hoje chamaríamos de natureza turística. O estabelecimento da época com requisitos de higiene e conforto satisfatórios para receber, sem desprimor para os brios do bairrismo aveirense, hóspedes de elevada condição, nacionais e estrangeiros, encontrava-se exactamente no nosso largo. O Príncipe LICHNOWSKY, descrevendo a sua passagem por Aveiro, / 282 / fornece esta esclarecedora informação(22): ...«paramos junto a uma hospedaria, onde fomos recebidos, chamada a Estalagem da Felícia, na praça que fica fora da cidade e defronte ao cais». Ora esta estalagem ficava no ponto onde presentemente se encontra a residência da família Pessoa. Mesquinha coisa seria, na verdade, consentir um espectáculo tão retrógrado e desagradável como o apanhar minhocas, aos olhares indiscretos dos eventuais visitantes... O velho logradoiro dentro em breve sofreria uma profunda e valorizadora modificação. A cidade começara a beneficiar de diversos melhoramentos, a partir, sobretudo, da profícua administração de Domingos Carrancho. Umas obras determinam outras; uma aspiração realizada é a mola que outra vem impelir. Estava arrumado, pelo menos no papel, o magno assunto das minhocas... Seguir-se-ia avante. A poente do Rossio, impedindo a sua desejada expansão e regularização, permanecia a marinha de Afonso Domingues, o velho − o leitor chamar-lhe-ia, certamente, «o rico» se tivesse ocasião de avaliar à soma excepcional de bens que deixou mencionada em testamento. O município, examinando a conveniência de expropriar a estorvante salina, obstáculo permanente à ampliação do largo − atravancado, demais, pela desgraciosa capela de S. João − decidiu reunir extraordinariamente em 13 de Agosto de 1851, para tratar da resolução do importante problema urbanístico. Com a edilidade, que não quis acarretar sobre seus próprios ombros apenas com a responsabilidade de tão grave deliberação, foram chamados a pronunciar-se e a emitir o seu experimentado e judicioso parecer os cidadãos do concelho «que costumavam servir na governança delle». O presidente da Câmara, António de Sá Barreto de Eça Figueiredo e Noronha, expôs os fins da convocação, observando que há muito unanimemente se reconhecia a vantagem de ser adquirida pelo município a marinha em questão, a fim de o respectivo terreno ser incorporado no campo do Rossio, tornando-o mais amplo e regular, conferindo-lhe melhores requisitos de sanidade e aformoseando-o. A aconselhar a compra, surgia naquele momento uma oportuna e favorável circunstância: proceder-se então à limpeza dos lodos do canal, até às Pirâmides, e poderem aproveitar-se no aterro da marinha, desonerando, assim, a Câmara de um avultado encargo. Os cofres municipais, porém, na sua tradicional e aperreante penúria, ainda mesmo aliviados da despesa com os aterros, não dispunham do quantitativo necessário para efectivar a / 283 / transacção. E por esse motivo, ocorrera-lhe alienar um faqueiro, dois cálices e uma patena de prata «próprios do município, tanto por ser trastes inuteis, atendendo-se a que já se não carefse delles para o fim a que heram destinados, como tão bem para se evitar que em alguma ocazião eretica dezaparefsão». Não será fácil descobrir agora a que falta de ortodoxia quereria referir-se o cauto presidente da municipalidade, mas não aludiria, decerto, às «heresias» do género praticadas pelas tropas napoleónicas no tempo das invasões. Porventura recearia antes que algum luso compatriota, menos aferrado a escrupulizar nos momentos de tentação, se deixasse imbuir pelo espírito de macaquear o gaulês rapinante. Sem discrepância de que nos pudesse chegar algum eco remoto, pouco provável, aliás, em assunto que reuniria gregos e troianos num uniforme sufrágio, a iniciativa do presidente foi aprovada e, acto contínuo, deliberou-se cumprir as formalidades necessárias para negociar a compra da marinha. Assim o documenta a seguinte transcrição integral da

Acta da Secção Extraordinária de 13 de Agosto de 1851 «Anno do Nascimento de Nofso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e sinquenta e hum e aos treze dias do mes de Agosto do dito anno nesta cidade de Aveiro e cazas da Camara Municipal da mesma onde se achavão prezentes o Prezidente, Fiscal e Vereadores abaixo asignados em vereação extraordinaria que fazião, sendo tão bem prezentes os Cidadaos deste concelho que costumão servir na governança delle, com vocados pela Camara para serem consultados sobre o objecto desta secção, e egoalmente abaixo afsignados ahi declarando-a elle Presidente aberta, pafsou a fazer uma breue exposiçaõ do fim da prezente Reonião que he o seguinte, a saber: − Que sendo de muito tempo reconhecida por todos os abitantes desta Cidade a conveniencia de se adquirir por parte do Município a marinha denominada − Rocia − sita junto do campo do Rocio, para ser o tereno dela onido e imcorporado no mesmo campo afim de o tornar maior e mais regular, com inquestionavel vantagem para o aformoziamento da Cidade e para a saude publica de seus abitantes; havia prezentemente hum motivo que fazia dezejar se pasase sem demora a efectuar a compra desta propriadade, qual hera poder-se entulhar a marinha com a lama ou lodo extrahida do cais athe as piramadas que se acha ao longo do mesmo cais, e que pelo Governo Civil vai ser dali removida podendo sello para a Marinha / 284 / de que se trata, a qual por esta forma ficava entulhada sem a Camara fazer despeza e ao mesmo tempo vinha a despeza feita pela repartição das obras publicas do Distrito a ser muito menor do que sera a ter de removerse a sobre dita lama para qualquer outro lucal, que. não seja a mensionada Marinha. Que por estas e outras razões a Camara não exzitaria em fazer a compra aludida se em cofre tivefse os fundos precizos; mas que não os tendo e havendose lembrado de vender para este fim, hum faqueiro, dous calis e hua patena de prata proprios do Municipio, tanto por ser trastes inuteis atendendo-se a que já se não carefse delles para o fim a que heram destinados, como tão bem para se evitar que em alguma ocazião eretica dezaparefsão; entendera toda avia dever consultar as pessoas ou Cidadaos abaixo afsignados e que prezentes se achavão sobre se afsentavam ou não em que se vendefsem estes objectos para o seu preduto servir de ajuda a compra de que se trata. Entrando em discofsão esta porposta, falando sobre o objecto della varios dos que se achavão prezentes por todos foi aprovada, comjuntamente com esta Camara. Em virtude do que deliberou e mandou esta dita Camara que esta Secção fosse por copia remetida ao Excelentissimo Governador do Distrito para ser submetida a aprovação do Concelho de Distrito, nos termos do artigo cento e vinte e quatro do Codigo Administrativo e que sendo aprovado ficafse desde ja authorizada a Camara para vender os ditos objectos de prata so depois do contracto pactuado da mensionada marinha fazendo entrar no cofre o produto daquella venda e de contrair um emprestimo com o juro legal para contratar a compra da mesma marinha pelo melhor modo possivel, que he o seu verdadeiro valor, ou a um cento, sendo necefsario, o preço legal da expropriação. E de tudo para constar mandarão labrar a prezente acta que vão asignar depois de lhe ser lida por mim Jose Venancio da Silva Guimaraens Escrivão da Camara que o Escrevi. Noronha, Presid.e; Mesquita, Fiscal; Simões, Santos. João de Mello Freitas; João Ant.ºo de Moraes, Antonio Pereira da Cunha, Jose Antonio GIz Lomba, Francisco Joze de Oliveira Queiroz, Serafim Ant.º de Castro, Pedro José da Naya, Bento Aug.to de Moraes Sarmento, Luiz Cypriano Coelho de Mag.es, Bento José Rodrigues Xavier de Magalhães, Joze Antonio de Rezende, João Mara Regalla.» Estranhar-se-á, porventura, que a Câmara contasse entre os seus bens, não diremos já a patena e os dois cálices, pois / 285 / sem esforço se lhe encontrará reais motivos de utilidade, recordando que ao municipio competia organizar as festividades de Corpus Christi e Santa Joana Princesa, mas um imprevisto e quase desconcertante faqueiro. Julgo conveniente elucidar que na ala norte dos Paços do Concelho se reservavam algumas dependências à chamada «Aposentadoria». Nela se alojou, por exemplo, o marechal Beresford, nos dias 29 e 30 de Maio de 1819, numa visita de inspecção ao regimento de milícias de Aveiro.

E já que vem a talho de foice acrescente-se que a cidade

caprichou em acolher o categorizado hóspede com a máxima

pompa e largueza. As despesas suportadas pelo município para receber

com honras excepcionais senão com magnificência, a quem exercia no país um autêntico consulado

− e,

plausivelmente, mais por obrigação protocolar do que por

espontâneo impulso de simpatia − ascenderam à vultuosa

soma de 219.870 reis. Por menos de dois tantos comprava-se nesses bons tempos, como se viu, uma rendosa marinha A existência do faqueiro de prata entre os bens do concelho, despropositada na aparência em relação aos costumes dos nossos dias, fica, assim, justificada. Mas, porque vamos em maré de diversões, juntemos mais uma conta ao rosário. Divagação atrai divagação, não porventura, com o matemático rigor da lei newtoniana, mas decerto com a persistente teimosia da cereja arrancada a um emaranhado de cerejas. Não tardaremos, todavia, a retomar o caminho recto, findo um novo devaneio pelas arcas e armários das arrecadações municipais. De lá foram retiradas todas as peças de prata, em 2 de Março de 1850, para o ourives da especialidade José Maria Ribeiro proceder à respectiva pesagem e avaliação. E (23) ...«por elle dito José Maria Ribeiro foram efectivamente pezados os seguintes objectos: Primeiro. Dous pares de castifsais grandes pezando nove marcos e quinze oitavas a preço de sem reis a outava Importão em sinquenta e nove mil sem reis. Segundo. Hum par de castifsais mais pequenos pezando tres marcos e quatorze oitavas a preço de sem reis a oitava importão em vinte e tres mil e oito centos reis. Terceiro. Duas Barquinhas com suas espevitadeiras pezando dois marcos menos seis oitavas importão doze mil e duzentos reis. Quarto. Huma duzia de garfos e outra de colheres de sopa pezando sete marcos e meio e trinta e hua oitavas e meia importando sinquenta e hum mil sento e sincoenta. − / 286 / Quinto. Doze facas pezando seus cabos digo Facas calculando-se valer cada huma mil e quatrocentos importão todas quatorze mil digo todas dezafseis mil oito centos. Seista − Huma colher de sopa pezando secenta e tres oitavas importa em seis mil e tresentos. Setima − Hum trinxador e faca de trinxar pezando quarenta oitavas importa quatro mil reis. Oitava. Huma duzia de colheres do Xa pezando quarenta oito oitavas importa quatro mil e oito centos. Nona. Dous calis e hua patena pezando tres marcos e vinte e huma oitavas que importa vinte e hum mil e trezentos. Defsimo. Huma escrevaninha com todas as suas pertenças pezando honze marcos sincuenta tres oitavas e meia importa setenta e seis mil sete centos e sincuenta. E não havendo mais objectos de prata pertencentes a esta Camara se deu este acto por findo cujas declaracoens vai afsignar o referido ourives Jose Maria Ribeiro.» Não era um tesouro, mas, vamos indo, não poderia considerar-se um valor desprezível. Talvez algum leitor curioso repute de algum interesse calcular ao certo, pelas unidades de peso hoje em uso, o montante de todas aquelas peças de prata. Para prevenir a hipótese e poupar-lhe trabalho, aqui lhe deixo as equivalências, a título de reparação pelo estopante esforço de me ter acompanhado neste arrolar de ninharias até esta altura. Oitava chamava-se ao peso correspondente a um oitavo de onça; onça era um oitavo de marco; e este, usado especialmente para pesar oiro e prata, representava, por seu turno, metade de um arrátel. Ora o arrátel, sabe-o o leitor tão bem como eu, equivale a 459 gramas, e o marco, como acima se verifica, tinha 64 oitavas. Não chegaria, portanto, contando com os cabos das facas, cujo peso não foi mencionado, a um resultado muito distante dos dez quilos de prata. Encerre-se, porém, a acidental digressão, para regressar à compra da marinha Rossia, de que nos desviámos. Feche-se o parêntese. O Conselho de Distrito, conforme lhe fora solicitado, concedeu autorização à Câmara para proceder à venda do faqueiro, dos dois cálices e da patena de prata e à aquisição da marinha. Efectuadas, em seguida, diversas negociações para obter um preço compatível com as possibilidades financeiras do município, os proprietários da Rossia propuseram a transacção pela quantia de quatrocentos mil reis, a pronto pagamento. Este preço, aliás, não era considerado excessivo, atendendo ao rendimento da propriedade e ao facto de haver quem se dispusesse a comprá-la por essa importância. Foi convidado a comparecer na sala das sessões o principal proprietário da marinha, Ricardo da Maia Romão, na intenção / 287 / de procurar movê-lo a uma diminuição do preço proposto, mas resultaram infrutíferos todos os esforços feitos nesse sentido. O recurso à expropriação pareceu contra-indicado pela morosidade e dispêndio que acarretava e, por esses motivos,(24) ...«foi deliberado que se efetuafse a compra nos termos e nas condiçoens expendidas e que para fazer fafse a esta despeza votavão o preduto do faqueiro, cuja venda já estava deliberada, e poderá calcular-se em cento e quatro mil reis (afinal, um tanto mais do que o valor da avaliação); mais o preduto de um sino quebrado que foi vendido pela quantia de vinte e seis mil trezentos e setenta e sinco; mais o preduto dos fragmentos de hum altar vendido por doze mil reis; e para o resto que falta será este pago pelos predutos da receita do Orçamento da Camara; e que no caso desta quantia fazer falta para as despezas para que está votada, sera prehenchida pelo Excefso da receita que necefsariamente ha de haver muito breve, proveniente do Real imposto sobre o Vinho Excefso mais que provavel em comsecoencia da maior abondancia da profsima colheita, que não podia calcular-se na epoca em que se fez o Orçamento. No cazo, porem, que tal aumento se não verifique a Camara quando necefsario for, votará os meios necefsarios.» Efectuou-se, assim, a compra. Somente não pôde a municipalidade aceitar a cláusula do pronto pagamento. Nem mesmo a cobrança do imposto sobre o vinho viria a atingir as previsões optimistas que um ano de fartura fizera pressupor. Daí resultou apenas no ano imediato se acabarem de liquidar os encargos da compra. O orçamento para 1852-1853 incluía ainda a verba de 49.000 reis com a seguinte rubrica: «Para acabar de pagar a marinha Roxia»; e, numa chamada, esclarecia: «E a Marinha junto ao Campo do Rocio de S. João, cuja compra pactuou a Camara transacta». Foi orçada uma outra verba de 33.600 reis «para siza da mesma Escriptura, e conselhos de família necefsarios para se vender a parte della (marinha) que pertence a orfaoos». Uma nota elucidativa. acrescentava que «alguns dos donos da referida marinha são orfaons e por ifso não podem alienar sem consentimenio do Conselho de familia que hade ser pago por esta Camara, a qual com o interessado o requereo». A aquisição efectuou-se, pois, com todas as formalidades. E calcular-se-ia que a Câmara, solícita e empenhada no / 288 / aformoseamento do largo, se lançaria à obra com afã, sem quebra de entusiasmo nem solução de continuidade. Vai certa diferença entre o querer e o poder. Estirados anos demorou o aterro da marinha − ainda estava por terminar em fins de 1875 − apesar do aproveitamento das lamas resultantes da limpeza do canal, que animou a abreviar a sua aquisição. Caminhava-se devagar nesses invejáveis tempos, ronceiros e calmos.

Numa memória já atrás citada, devida à pena de quem ainda conheceu a

marinha em plena laboração, encontramos

confirmada essa longa demora e algumas informações que permitem uma

reconstituição mais exacta do local(25): «Levou anos a aterrar; e

enquanto se ia aterrando, pela Repartição de Obras Públicas foi aterrada

a parte do esteiro da mesma O aterramento da marinha determinou a construção do cais do lado poente, e a seguir que se traçasse a rua da praça para a ponte. Aí edificaram os primeiros prédios António Pereira Júnior, um amplo armazém, e Francisco António do Vale Guimarães, umas casas de habitação. Mas, aparte estas edificações, o largo, só lentamente ampliado, permaneceu como pouco mais de um chão raso, desobstruído, ou, como dizia com mais propriedade e vigor o cronista do século de quinhentos na Estatística de Lisboa, quase inteiramente «despejado» na sua parte nova. No mês de Janeiro de 1865, porém, o dr. Bento de Magalhães apresentou um requerimento à Câmara salientando a falta de casas com que especialmente se debatia a classe piscatória. No respectivo bairro, o mais denso e o mais genuinamente aveirense, havia moradias de capacidade manifestamente diminuta, onde se aglomeravam famílias numerosas em lamentáveis condições. Sugeria, por isso, que o mesmo bairro fosse acrescentado com a construção de novas habitações no terreno 'municipal alcançado à custa da marinha Rossia. / 289 / [Vol. XV - n.º 60 - 1949] A Câmara reconheceu a falta de casas com que particularmente era afectada a classe piscatória. O terreno da marinha, pela proximidade do respectivo bairro, pareceu-lhe, de facto, o mais adequado para alargá-lo. Não só fora esse um dos fins que a municipalidade visara ao comprar o mesmo terreno, mas também não podia menosprezar o facto de resultarem da abertura de novas ruas e do erguer de novas edificações, o aumento da cidade e, paralelamente, o dos réditos camarários. Deliberou, por conseguinte, «que se mandasse sem demora proceder ao estudo do terreno da marinha − Rocia −, e ao traçado das ruas que elle comportar, sem prejuiso do uso publico e aformoseamento da cidade, e que a parte destinada para edificações se dê de aforamento em hasta publica em glebas iguais; procedendo para tais aforamentos às competentes authorisações e formalidades legais, e sendo aquelles traçados e planos previamente examinados pela Camara»(26). Entretanto, o município, julgando necessário ao desafrontamento do Rossio expropriar e demolir um arruinado barracão que Manuel José Mendes Leite possuíra junto ao cais e pouco antes vendera a António Pereira Júnior, decidiu que se procedesse à aquisição desse inestético armazém, «fazendo-se constar ao possuidor, inquilino da mesma municipalidade, que ela resolve advi-lo em beneficio publico, pagando-lhe o preço porque o tiver vendido»(27). Adquiriu-o, na verdade, pela quantia de 48.000 reis, satisfeita a pronto, e promoveu a imediata demolição e a venda em hasta pública dos materiais aproveitáveis. Em Setembro de 1869 foi apresentado à Câmara um requerimento de José Leite Ribeiro, solicitando, pela primeira vez, a edificação com carácter permanente, no largo recentemente ampliado, de uma praça de toiros. Não encontrei elementos que permitam concluir se a petição foi ou não deferida. Antes, porém, da construção da praça de «pedra e cal» que pertenceu a José Joaquim de Oliveira Vinagre − ainda na memória de muitos aveirenses de hoje − realizaram-se no Rossio sensacionais corridas. De duas delas, desempenhadas por curiosos em benefício do Asilo de José Estêvão, conforme a qualificação dos cartazes anunciadores, em 16 e 19 de Setembro de 1875, tenho notícia. Dirigiu-as o marquês de Castelo Melhor, figurando como cavaleiros o marquês de Belas, José Ferreira Pinto de Avilez e Gaspar de Castro e Lemos. Foram bandarilheiros Domingos António Pereira, Diogo e Rafael de Pina Manique, o visconde da Graça e Pedro António de Bitencourt Raposo, e moços de / 290 / forcado D. Alexandre Saldanha da Gama, António de Velez Caldeira, Alfredo Tinoco da Silva, Eduardo e Inácio Rebelo de Andrade, Fernando da Silva Pereira, Rafael Lopes da Mota e João Meleças. Como «andarilhos» mencionava o programa Alberto Catalá e Alberto Leite Ribeiro. Os touros eram de José da Mota Gaspar e os preços os seguintes: camarotes, 6.000 reis; sombra, 700 reis; sol, 300 reis. As «monas» foram oferecidas pelas senhoras da sociedade aveirense: D. Carlota Albora de Quiroga, D. Sofia Ferreira de Castro, D. Maria Bárbara Rangel de Quadros e Garcia, D. Emília Tíneo do Amaral Osório, D. Rita de Miranda Coelho de Magalhães, D. Eduarda Augusta do Amaral Osório, D. Doroteia Coelho de Magalhães, D. Laura e D. Fernanda do Amaral Osório e Catalá. Enfim, uma tourada de aristocratas e uma luzida festa mundana com fins beneficentes, que reuniu os mais distintos elementos da alta roda local. A praça do José Joaquim Vinagre só veio a construir-se em 1876, e perdurou durante quase um quarto de século. Observe-se, no entanto, que não foi unânime a edilidade ao permitir a construção. O vice-presidente, Jerónimo Fernandes da Silva, assinou vencido. Suponho que o não movessem na sua oposição quaisquer razões de animosidade às touradas, mas antes o desejo de conservar o Rossio desafrontado. Essa razão havia de impor-se mais tarde à decisão dos vereadores. Perante a necessidade de alargar e regularizar o local da «Feira de Março», então no período de máximo esplendor, em Fevereiro de 1900 o município pediu autorização ao governo para adquirir aquela edificação por um conto e duzentos mil reis, quantia acordada com o respectivo proprietário. A escritura de compra lavrou-se cerca de três meses mais tarde e os materiais provenientes da demolição foram, como habitualmente, arrematados em hasta pública. Um ano depois, Domingos João dos Reis requereu licença para construir uma praça de madeira e, embora o seu pedido não fosse dessa vez deferido, acabou por alcançar o seu intento. Nessa praça, e noutra de menores dimensões que se lhe sucedeu, organizaram-se numerosas touradas e garraiadas, até que as inclinações do público começaram a orientar-se em diferentes sentidos e a «afición» tauromáquica se reduziu até quase extinguir-se. Os touros em Aveiro não passam hoje de uma recordação para uma pequena parcela da população e de uma saudade para alguns raros dos antigos amadores. Recordarei, entre todas, apenas uma tourada promovida em 30 de Agosto de 1908 pelo Clube Mário Duarte. Merece ser assinalada pela circunstância especial de nela ter participado a «cuadrilla de niños sevillanos», com os dois / 291 / jovens e esperançosos «diestros» Limeño e Gallito, o último dos quais viria a consagrar-se como o maior toureiro do seu tempo. Nos anais tauromáquicos da cidade a passagem do famoso espada marca uma data de relevância, um culminante acontecimento da perdida tradição toureira.

Lançado um relance às praças de toiros, prossigamos no nosso esboço das transformações do Rossio. O aterro da velha marinha, como já disse, prolongou-se por tempos quase inconcebíveis para quem se habituou às celeridades modernas, numa demora que conduziria a insatisfação e indignação dos impacientes de hoje nem calculo a que clamorosas reacções. Tardou pelo menos um quarto de século a completar-se, e só perto de cinco lustros volvidos sobre a compra da Rossia se resolveu decisivamente aproveitar para edificações a área obtida. Na sessão camarária de 2 de Dezembro de 1875, Agostinho Pinheiro, então presidente do / 292 / município, apresentou ao exame da vereação uma proposta, na qual opinava que «achando-se quasi aterrado o largo do Rocio, e a marinha contigua, que dele faz parte, era conveniente aforar em volta da Praça do Peixe, até à Ponte de S. Gonçalo uma facha (sic) de terreno, para edificações urbanas, com o que não só ficava aformoseado e abrigado o largo, mas tambem se alargava o terreno do bairro das pescadeiras, onde a população se achava excessivamente aglomerada; Que em consequência disto mandara confeccionar o plano que se achava presente, em que se via qual era o terreno destinado a edificações e o prospecto que elas deviam ter, afim de que os foreiros fossem obrigados a construir segundo o mesmo plano. Passando a Câmara a deliberar a esse respeito, resolveu o seguinte: 1.º Que a planta do terreno para aforar fosse remetida ao Ex.mo Governador Civil do Distrito para o submeter ao Conselho de Distrito pedindo-lhe a devida autorização para o aforamento; 2.º Que fosse mandado avaliar o terreno que na planta se acha designado para edificações, sendo a avaliação feita por cada lanço de terreno que na mesma planta estava marcado, e que para esse fim nomeava como louvados João da Maia Romão, condutor da Repartição das Obras Públicas; Júlio Alvarenga, condutor da Repartição de Engenharia Distrital, e para desempate António Ferreira de Araujo e Silva, Engenheiro da Repartição das Obras Públicas, assistindo à referida avaliação o Presidente desta Câmara Municipal; 3.º Que avaliado o dito terreno e autorizado o aforamento, se passassem editais para ser posto em hasta pública e adjudicado em conformidade com a lei; 4.º Que os arrematantes seriam obrigados a construir pelos alçados aprovados, e juntos à planta, no praso de um ano da data da arrematação; 5.º Que desta acta se extraisse cópia para conjuntamente com a planta ser enviada ao Governador Civil.» A arrematação foi autorizada por acórdão do Conselho de Distrito, datado de 9 do mesmo mês, e, a 30, a municipalidade aprovou o auto de louvação, que atribuía os valores de 300 reis ao metro quadrado do terreno compreendido entre o princípio do cais e o final do segundo quarteirão, isto é, na área próxima da Praça do Peixe; 240 reis ao terreno dos dois quarteirões a partir da volta para o Rossio; e, finalmente, 200 reis ao dos últimos quarteirões, os mais próximos da ponte de S. Gonçalo. Logo em princípios de Janeiro seguinte / 293 / se procedeu às primeiras arrematações, verificando-se a repetição destas nos anos subsequentes. Entre os arrematantes, para não me alongar, citarei apenas alguns mais conhecidos, como Agostinho Pinheiro, Miguel Ferreira de Araújo Soares, João Maria Pereira. Campos, Manuel Homem de C. Cristo, Anselmo Ferreira, José António Pereira da Cruz, Rufino de Sousa Lopes e Ângelo da Rosa Lima. Ignoro se existirá ainda o plano de edificações do Rossio − ainda então estava por criar o termo urbanização − elaborado em 1875. Não pude, por conseguinte, analisá-lo. Possuía, porém, uma particularidade que merece referência. A planta aprovada estabelecia que na rua do Cais − segundo suponho o actual cais dos Mercanteis − todos os prédios tivessem primeiro andar, e fossem térreos os da rua da Ponte de S. Gonçalo − certamente o hoje chamado cais das Falcoeiras − e, provavelmente, os das artérias paralelas a esta. Tão imponderada determinação daria o inverosímil resultado de obrigar os proprietários que pretendessem edificar prédios com uma face para a rua do Cais e outra para qualquer das restantes a uma concepção arquitectónica de altas transcendências de imaginação, salvo se fosse consentido simular com a parede apenas o andar exigido para a artéria reputada mais importante. Seria, de outro modo, um autêntico quebra-cabeças, mais intrincado que o problema da quadratura do círculo, achar a solução para esta desconcertada exigência municipal. E nessa dificuldade, que parece não ter despertado à primeira vista a argúcia crítica dos munícipes, permanente e implacavelmente disposta ao disfrute dos deslizes camarários, só cinco anos passados atentou o vice-presidente da municipalidade José Antunes de Azevedo, o qual apresentou o caso em sessão(28) e lhe propôs, com a anuência dos vereadores, a correcção necessária. Sucederam-se então as construções e, pouco a pouco, o bairro de João Afonso − designação que se deve a uma proposta apresentada ao município pelo dr. Elias Fernandes Pereira na sessão de 10 de Fevereiro de 1887 − acabou por ficar cheio de prédios, embora modestos, quer para habitações quer para armazéns, e por tomar a disposição topográfica ainda hoje mantida. Apenas no aspecto arquitectónico das moradias, algumas das quais altearam um pavimento, ou beneficiaram e azulejaram as fachadas, há a assinalar pequenas alterações. Entretanto, surgiram as bicicletas. Aveiro, com as suas características de terra sem acidentes, rapidamente se interessou pelo novo veículo de fácil utilização numa região / 294 / plana, e o adoptou como meio de transporte acessível e cómodo. No ponto de vista desportivo, um movimento de entusiasmo pelo velocipedismo impeliu a gente moça e fez estabelecer uma modesta pista de corridas no Rossio − pomposamente designada como velódromo. Aí foram alvo dos aplausos do público e colheram os louros da fama e da glória como «azes do pedal», entre outros, Mário Duarte, José de Orey e o dr. Lourenço Peixinho. Mais tarde, por volta de 1922, aquele que havia de ser o «desporto-rei» − o futebol, absorvente e dominador − quando conquistou o indisputável primado dos gostos das massas desportivas, no Rossio instalou, temporariamente, os seus arraiais. O Sport Clube Beira-Mar, que progrediria até cotar-se como uma das mais representativas colectividades aveirenses, nasceu de um grupo de rapazes do bairro, arrastados pelo apaixonante jogo e que no desatravancado largo acharam o recinto adequado e franco para a prática da modalidade preferida. Aí se disputaram ardorosos prélios para a conquista dos primeiros troféus instituídos em torneios futebolísticos, e pela primeira vez jogou um grupo de categoria e nomeada − «Os Belenenses». Revestiu foros de grande acontecimento a visita do afamado grupo lisboeta; a pontos de justificar a dispensa dos alunos do liceu à última aula da tarde. Era o prestígio da novidade, num tempo de saudosas facilidades... O bairro do Rossio, servido desde as últimas décadas do século passado pelo chafariz da Praça do Peixe, possuiu durante certo tempo um «lavadouro» público. A sua existência é ainda hoje atestada pela manutenção desse nome numa rua e numa travessa(29), traçadas na área da antiga marinha. Vejamos, enfim, a derradeira modificação de tomo sofrida pelo amplo logradoiro. Um memorialista, a cujas informações já neste trabalho desvalioso tenho recorrido(30), preconizando em 1908 o desafrontamento do Rossio, aconselhava a demolição definitiva da praça de toiros ainda então existente, e acrescentava: «Outro tanto diria da capela de S. João, se não ofendesse com isso a devoção de muitos que o levariam a mal, como acto de impiedade. É, porém, certo que esta capela, não se recomendando como monumento de arquitectura, nem pelas suas belezas externas ou internas, servindo apenas para umas festividades que ali se fazem anualmente à custa dos devotos, já foi causa de que o canal / 295 / que vem da Ria para o centro da cidade não viesse em recta desde as pirâmides»... Embora pondo de remissa esta última informação, que julgo não merecer inteira confiança e pouco importa ao caso, consideremos o remate deste insuspeito e autorizado depoimento pessoal: «Naquele estado é triste que se conserve, pois desfeia a cidade, principalmente a quem vem do mar (do lado do mar, compreende-se), e sem inspirar a devoção a que tem jus, não tem outra coisa que o recomende». A capela estava condenada: mais dia, menos dia, seria demolida. A comissão paroquial republicana da freguesia da Vera-Cruz, nomeada após o advento do novo regime, estava liberta de quaisquer impedimentos de natureza piedosa e ardia, decerto, no desejo de se mostrar empreendedora e solícita. Logo em 30 de Outubro de 1910 decidiu apeá-la, por proposta do vogal Manuel Rodrigues da Paula Graça. Apreciemos as razões invocadas. O Rossio era o largo mais espaçoso da cidade, muito frequentado, mormente de verão, tanto por naturais como por estranhos. Carecendo de ser devidamente cuidado e aformoseado, não seria possível alcançar esse propósito enquanto se mantivesse a capela de S. João − templo sem valor artístico e que desfeava o largo, onde raramente se exerciam actos de culto, e cuja conservação nada recomendava. Alegava ainda o proponente o facto / 296 / de «desde largos anos estar demonstrado que em volta desse templo existem permanentemente depósitos de substâncias em decomposição, e, verdadeiro vazadoiro de imundícies, o terreno que o circunda se haver transformado em improvisadas retretes e mictórios − o que nos rebaixa perante os visitantes e constitui um perigo para a higiene e salubridade públicas». A opinião generalizada, aliás − e em certa medida está a comprová-lo a opinião, digamos desinteressada, atrás transcrita − insistentemente viria reclamando a demolição da capela, trabalho que «por ser de interesse não só da paróquia, mas da cidade se torna necessário, urgente e inadiável. As precedentes Juntas de paróquia assim o haviam já reconhecido, como o atestavam as actas de diversas sessões, e a própria municipalidade tinha também efectuado diversas diligências com a mesma intenção. Propunha, em conclusão, «que discutida e aprovada a presente proposta e depois de observados os trâmites legais, e votada em orçamento suplementar, se preciso for, a necessária verba, cumprindo-se o preceituado no artigo 370 (do Código Administrativo, de 6 de Maio de 1870) citado, se proceda por empreitada, e com a máxima urgência, à demolição da referida capela, entregando-se depois ao município o terreno que a mesma presentemente ocupa, ficando nulas e de nenhum efeito as deliberações das Juntas antecessoras, pelas quais se obrigavam à construção de uma capela em substituição da actual. A comissão paroquial, depois de detidamente apreciados os argumentos aduzidos, e tendo com eles manifestado concordância o prior da freguesia, Manuel Ferreira Pinto de Sousa, que se encontrava presente à sessão, aprovou a proposta por unanimidade e resolveu que a deliberação fosse submetida à sanção superior, para ser executada sem perda de tempo(31). E tudo correu sem delongas, conforme os votos daquele órgão administrativo. Em curto prazo estava elaborado o orçamento suplementar, em que figurava a seguinte rubrica: «Despeza a realizar com a demolição da capela de S. João, sita no Rossio desta cidade − 70.000reis»(32). No ano imediato foi inscrita ainda, também em orçamento suplementar, a verba de 8.000 reis para gratificar «um indivíduo que foi encarregado da venda em hasta pública dos materiais provenientes da demolição da capela de S. João». Com o desaparecimento da capela em 1911, o Rossio tomou, praticamente inalterada, a feição que hoje mantém. Sugeriu-se mais de uma vez o seu ajardinamento. Nunca / 297 / essa ideia vingou, especialmente pela dificuldade de conciliar o traçado de um jardim, aliás de custosa manutenção, com a disposição do abarracamento e das diferentes instalações da «Feira de Março». E é também devido ao secular mercado anual que uma ou outra pequena beneficiação se tem lá efectuado; e que, igualmente, se conserva, há mais de uma dezena de anos, a afrontá-lo como um trambolho, um pavilhão de muito duvidoso gosto, bem mais inestético que a anodina capela de S. João, mas cuja perduração, apesar da sua reconhecida fealdade, as necessidades da feira e a impossibilidade de o substituir por uma construção mais consentânea com o local têm imposto. Poderia citar, além dos factos registados, um elevado número de acontecimentos de maior ou menor realce local, desenrolados no mais vasto logradoiro da cidade: paradas de vária natureza e intenção, missas campais, ajuntamentos populares, a exposição do Congresso Beirão de 1928, festivais como o que foi integrado no programa de homenagens aos aviadores franceses que instalaram o centro de aviação de S. Jacinto, durante a primeira guerra mundial. Demorar-me-ia numa longa enumeração, incompatível com os propósitos destas desambiciosas notas. Coordenei-as, apenas, com a intenção de referir alguns dos capitais elementos para a história − história caseira, só para contar em família − do Rossio. E, embora cônscio de não haver esgotado o assunto neste longo arrazoado, mais certo estou de ter esgotado... a paciência dos leitores de mais benévola atenção. EDUARDO CERQUEIRA |

|||||

| _________________________________________ | |||||

|

(1) − MARQUES GOMES, Subsídios para a História de Aveiro, pág. 13. (2) − ANTÓNIO MACHADO DE FARIA, O Dr. Pedro de Alpõe Partidário do Prior do Crato, pág. 133. (3) − Lisboa Antiga, vol. X. 2.ª ed., págs. 25 e segs. (4) − Cit. por GOMES DE BRITO, Ruas de Lisboa, págs. 61 e 66, vol. II. (5) − VASCO BOTELHO DE AMARAL, Problemas da Linguagem e do Estilo, pág. 90. (6) − MARQUES GOMES, Subsídios para a História de Aveiro, pág. 306, in artigo de RANGEL DE QUADROS sobre as Muralhas de Aveiro. (7) − MARQUES GOMES, ob. cit., pág. 339. (8) − ALBERTO SOUTO. Um comboio marítimo inglês no porto de Aveiro, em 1809, in Arquivo do Distrito de Aveiro, voI. VIII, pàg.39; e MARQUES GOMES, Memórias de Aveiro, pág. 110. (9) − Termo de vereação de 6-6-1809. (10) − Arquivo do Distrito de Aveiro, vol. XIII, pág. 282. (11) − Nossa Pátria, de 15-8-1907. (12) − LUÍS CHAVES, Os Pelourinhos, págs. 35 e segs. (13) − MARQUES GOMES, Memórias de Aveiro, pág. 111. (14) − MARQUES GOMES, loc. cit., e JOSÉ FERREIRA DA CUNHA E SOUSA, Memórias de Aveiro no Século XIX, in Arquivo do Distrito de Aveiro, vol. VI, pág. 182. (15) − HOMEM CRISTO, Notas da Minha Vida e do Meu Tempo, voI. I, pág. 67. (16) − MARQUES GOMES, O Distrito de Aveiro, pág. 129. (17) − A. G. DA ROCHA MADAHIL, Arquivo do Distrito de Aveiro, vol I, pág.42. (18) − HOMEM CRISTO, ob. cit., voI. I, pág. 70. (19) − Termo de vereação de 18-5-1816. (20) − Termo de vereação de 22-3-1817. (21) − Sessão de 20-3-1899. (22) − Príncipe FELIX LICHNOWSKY, Portugal − Recordações do ano de 1842, Lisboa, 1946, pág. 168. (23) − Acta da sessão camarária de 2-3-1850. (24) − Acta da sessão de 26-8-1851. (25) − JOSÉ FERREIRA DA CUNHA E SOUSA, loc. cit. (26) − Acta da sessão de 7-1-1865. (27) − Actas das sessões de 18-1-1866 e 15-2-1866. (28) − Sessão camarária de 20-11-1880. (29) − Aveiro − Roteiro da cidade, ed. da Comissão Municipal de Turismo, 1945. pág. 19. (30) − JOSÉ FERREIRA DA CUNHA E SOUSA, artigo cit., pág. 99. (31) − Livro das actas das sessões da Junta de Freguesia da Vera Cruz, de 1909 a 1916, fIs. 106 e 11. |

|||||

|

|

|||||

|

|

|||||

|