|

A casa da Rua de São Marçal

começa a ser habitada pelos fantasmas a quem a avó dirige

«intermináveis perorações permeadas de obscenidades» (Ángel

Crespo). E um dia o caldo entorna-se, Dona Dionísia deixa-se de

intermitências e fica tão «fora de si» que a mãe de Fernando se

decide pelo seu internamento no asilo de Rilhafoles. Isto após

meses de uma compostura destrambelhada, com «a criança a

assistir». Supomos que Fernando aliviava esta crispação latente

recebendo umas cartas do seu amigo Chevalier de Pas. O episódio da

loucura da avó sulcou fundo em Fernando, que tomou para si o

sentimento da loucura como um destino tão funesto como inevitável,

o que acentua numa nota em inglês que Ángel Crespo situa à volta

de 1909: «Um dos males do meu espírito — e é de um indizível

horror— é o medo da loucura, que é já a loucura». Em 1896, meses

depois do internamento da avó, está em Durban, na África do Sul,

onde João Miguel Rosa fora colocado como cônsul. Durban era uma

cidade recente (fundada em 1846), arrancada aos pântanos e à

pródiga vegetação subtropical e com uma baía por assorear, à qual

só acostam baleeiros e barcos de pesca.

| |

|

|

| |

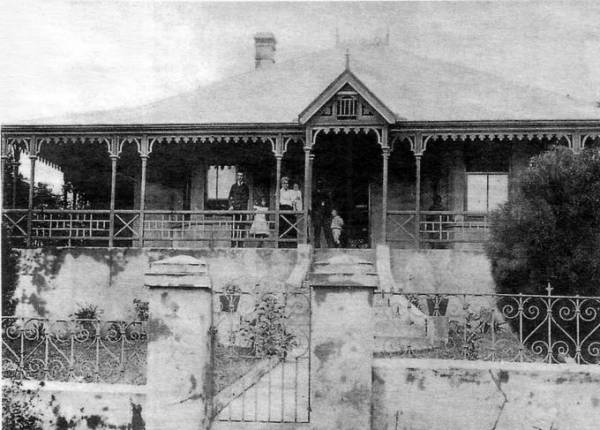

A primeira casa de

Fernando pessoa em Durban, na Ridge Road, um lugar pouco

civilizado. |

|

A PRIMEIRA casa

dos Rosa situava-se em Ridge Road, que — segundo H. D. Jennings —

era à época «um lugar muito pouco civilizado, para pessoas que

acabavam de chegar a África». Seria a casa colonial que imaginamos

rodeada de sebes de caniço, mangueiras, palmeiras palhotas ou

casas de adobe e colmo, em cujas varandas se ouvia o mar

entrecortado com o ritmo dos pilões e de alguns cantos pagãos, a

imagem que nos sugere a expressão de espanto de Jennings. Mudariam

depois para uma outra casa do bairro comercial, mas as primeiras

impressões estão tatuadas na retina e no coração de Pessoa (tal

como as primeiras tempestades tropicais, que o levam a um pânico

de borrascas nunca mitigado).

EM 1899, depois

de ter frequentado uma escola de freiras irlandesas, Pessoa é

matriculado na Durban High School, um sóbrio edifício de tijolos

vermelhos e arcadas ao longo da fachada, onde se esmerou numa

educação o mais vitoriana possível. Em breve se destaca pelo

aprumo e nas matérias curriculares, aliás adiantando-se dois

níveis em relação aos rapazes da sua idade. E, pelo que o próprio

relata, já nesta altura os seus gostos diferiam dos dos seus

colegas. Fernando abominava a literatura para «jovens» e o

espalhafato das aventuras que exigiam alguma performance física:

«Não era atraído pela vida sã e natural. Aspirava, não ao

provável, mas ao incrível; não ao impossível teórico, mas ao

impossível em si».

EM 1901 acabada

a sua escolaridade e como o padrasto obtivera um ano de licença, a

família embarca para Lisboa. Com eles viaja também o cadáver da

pequenita Madalena Henriqueta, sua irmã, nascida em 1897 e finada

de véspera. Em Setembro, Pessoa regressa sozinho à capital de

Natal, no vapor alemão «Herzog». Tem catorze anos, uma ramagem de

mortos sobre os ombros, um isolamento que a sua timidez não

quebra, nem quando se exprime com a enfática locução de um futuro

locutor da BBC — e quem sabe o que imagina um rapaz dado aos

prodígios da mente e fechado na cabine de um navio durante

semanas. De qualquer dos modos, esta segunda estada em Durban

trará enigmas que levedarão, a meu ver, no poeta em delta que

Fernando se tornará. No que ratificamos Alexandrino E. Severino (Fernando

Pessoa na África do Sul, edição da D. Quixote, 1983): «A

partir de 1903, contudo, quando do seu regresso a Durban, depois

de uma ausência de um ano em Lisboa e Açores, houve uma

modificação na vida do poeta que, apesar de indefinida, deve ter

sido altamente significante para o desenvolvimento da sua

personalidade». Já vimos que fora um período difícil. Abandonara o

curso clássico do liceu de Durban para matricular-se à noite numa

escola comercial de nível elementar (primeiro ciclo).

|

REFERINDO-SE a

este período, Fernando Pessoa anotou anos depois em um caderno

escolar: «Bom foi para mim e para os meus que até à idade de

quinze anos permaneci sempre em minha casa entregue sem revolta à

minha velha maneira de ser reservada. A essa época, contudo, fui

enviado para uma escola longe de casa e então o novo ser que eu

tanto temia se manifestou e tomou forma humana». Muito embora não

possamos precisar o que lhe acontecera, o novo ser de que Fernando

Pessoa se sente possuído desabrocha em actividade artística. Que

susto persegue Pessoa, ou o visita? Clifford Geerdts, seu colega

de Durban e seu amigo natural pela inteligência e aproveitamento

escolar, lembrou a Hubert Jennings, em 1964, que, estando em

Oxford a estudar, recebeu uma carta de um suposto psiquiatra de um

senhor Fernando Pessoa, que o sondava a respeito da lucidez do seu

cliente e sobre que ideia fazia do seu comportamento em Durban.

Outra carta semelhante recebeu Ormond, outro amigo de Durban, com

o mesmo teor e inquirição. Geerdts adivinhou que a carta era do

próprio Pessoa e ter-lhe-á respondido evasivamente. |

|

A família em

Durban: a mãe Maria Madalena Nogueira com a filha Madalena

Henriqueta ao colo, Fernando Pessoa, a irmã Henriqueta

Madalena, o irmão Luís Miguel e o padrasto João Miguel Rosa. |

Jenning,

entretanto, descobriu outros dois documentos referentes a este

«caso», uma nota em francês que pretendia ser um relatório

psiquiátrico sobre um paciente chamado «P», redigido com a letra

de Pessoa; o segundo documento é uma resposta do professor Belcher,

de Durban, a um pedido de informações emanado pelo mesmo suposto

psiquiatra de Lisboa. Como escreve Crespo, há razões para crer que

Fernando Pessoa foi compelido a esta correspondência não apenas

por uma bizarra inspiração lúdica mas «porque atravessava anos

difíceis durante os quais ele pensava efectivamente estar à beira

da loucura». Sim, Pessoa desejava avaliar, com tão rebuscado

artifício, se se notava e «via» nele a perturbação que

transportava, o segredo que o fendia.

QUE SEGREDO? Acresce a estes dados

uma precoce e singular apetência para a literatura esotérica e as

leituras heterodoxas, desde o princípio da sua carreira literária,

e manifestamente desde o pacto firmado por Alexander Search,

«residente do Inferno» e seu semi-heterónimo (curiosamente dado

como nascido no mesmo dia e ano de Pessoa), com Jacob Satanás. E

como explicar o poema em inglês, «Anamnesis», escrito em 1901 —

ano da morte da irmã Henriqueta — e onde se lê:

«Somewhere where I shall never live / A palace garden bowers /

Such beauty that dreams of it grieve.// There, lining

walks immemorial, / Great antenal flowers / My lost life, before

soul, recall. // There I Was Happy and the child / That had cool

shadows / Wherein to feel sweetly exiled. // They took all these

true things away!» / O my lost meadows! / My Childwood before

Night and Day!»? É mais do

que uma súmula de leituras platónicas, não se escreve «My lost

life, before soul, recall», nem «My Childwood before Night and Day!»

aos 13 anos por mero mimetismo literário, sobretudo quando o

futuro confirma o génio e que não se é um literato. Que abalo

empurra o autor para o seu destino? Abrem-se aqui dois aspectos.

Primeiro, apesar da presença da morte que lhe agoirou infância e

anos de formação, um interesse por temas esotéricos e heterodoxos

de comum só ocorre depois de um primeiro impacto no «numinoso». O

numinoso designa uma qualidade do vivido que nos desvela uma outra

dimensão, uma realidade que transcende o horizonte da consciência

ordinária. Esta experiência pode ser uma experiência de terror e

dilaceramento: só em aceitando-a, como se aceita o luto, se volve

a ferida, o impasse, na «passagem» que permite a conversão, a

metanóia — uma mutação da vida e da consciência. Como na alquimia,

uma calcinação precede a «conjunctio» que significa literalmente a

«união de opostos» e só aí a «alma» se liberta da sua coagulação e

paralisia, i. e., como diz Titus Burckhardt, das garras do ego e

da mente intelectual. É por isso que não se pode ter uma

«propensão intelectual» pelo esotérico ou pelo hermetismo: este é

vivido, buscado, «de dentro», e absolutamente vedado para «os de

fora», para os que nunca afrontaram a presença do incondicionado.

O próprio Fernando Pessoa, num escrito intitulado «Um Caso de

Mediunidade», releva que uma das condições básicas para adquirir

os dons da mediunidade é, taxativamente: «O estado de depressão

produzido por: 1) desgostos e perturbações várias, 2) a própria

perturbação mental causada pelo aparecimento dos fenómenos ‘mediúnicos’,

tanto por esse aparecimento, como pelo conteúdo das chamadas ‘comunicações’,

e 3) o conflito entre tudo isto e o basilar e normal espírito de

lucidez, lógica e necessidade de precisão científicas (...)».

Depois, a inacreditável denegação com que Pessoa silenciará a sua

experiência africana, o clamor das suas paisagens, do seu espaço

(e Pessoa é um poeta onde abunda a evocação espacial), a força dos

seus contrastes; o silêncio suspeito com que abdica de um

testemunho sobre vizinhanças tão claramente nos antípodas da sua

educação europeia — é uma atitude inverosímil em alguém da sua

inteligência, sensibilidade e probidade, a não ser que algo, um

transtorno mais forte que a razão, se tenha passado. Aliás, o

«profeta» do «sensacionismo», um homem que escreve, pela voz de

Álvaro de Campos, «Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir. /

Sentir tudo de todas as maneiras. / Sentir tudo excessivamente, /

Porque todas as coisas são, em verdade, excessivas / E toda a

realidade é um excesso, uma violência, / Uma alucinação

extraordinariamente nítida (...)», cala voluntariamente sobre

África? Só acredita nisso quem nela nunca sentou as suas próprias

sensações.

É AQUI que

entra a antropologia africana. Madre Teresa dos Anjos era habitada

por sete demónios, cada um do seu estilo. Ainda hoje o maior crime

para os cristãos, o pacto com o espírito possessor, é o maior dos

bens para o tsonga, a etnia do Sul de Moçambique. Lê-se no livro

da antropóloga Alcinda Manuel Honwana, Espíritos Vivos,

Tradições Modernas, Possessão de Espíritos e Reintegração Social

Pós-Guerra no Sul de Moçambique (Ela por Ela, 2003): «(...) ao

analisar a politica de identidade na África pré-colonial, Ranger

argumentava que, longe de estarem ligados a ‘uma única identidade

tribal, a maior parte dos africanos entravam e saíam de múltiplas

identidades, podendo definir-se a dado momento como súbditos deste

chefe, noutro como membros daquele culto, num outro momento como

parte deste clã e noutro, ainda, como iniciados daquela corporação

profissional. Estas redes sobrepostas de associação e intercâmbio

estendiam-se por várias áreas’».

E ESTA FLUIDEZ

da identidade sobe de grau no caso da possessão pelos espíritos —

de ancestrais que se tornaram deuses ou de inimigos mortos sem os

devidos ritos funerários cumpridos. Duma forma grosseira, diga-se

que no quadro do pensamento tradicional, não se verifica, tanto na

zona do Sul de Moçambique, entre os tsongas, como em Durban, com

os zulus, o sentimento de uma separação entre os homens e a

divindade — «em virtude de se conceber que os agentes espirituais

se apoderam dos corpos e das faculdades, vivem e se desenvolvem

nas pessoas» (Honwana). A volição, nestas áreas, é uma modalidade

da incubação com o sonho, o transe, os mitos e a vida material

mesclados num tipo distinto de racionalidade. Neste preciso

momento em que escrevo, 30 de Janeiro, saiu no semanário

«Domingo», de Maputo, uma reportagem enorme, de Bento Venâncio,

sobre o canhoeiro misterioso (uma árvore de grande porte) que em

Magude, a cem quilómetros de Maputo, «conserva virtudes humanas,

‘passeia-se à noite’ e ‘não aceita’ que um dos seus ramos seja

arrancado de qualquer maneira». Compreende-se então que os mundos

de Mia Couto não existem só nos livros.

| |

|

|

| |

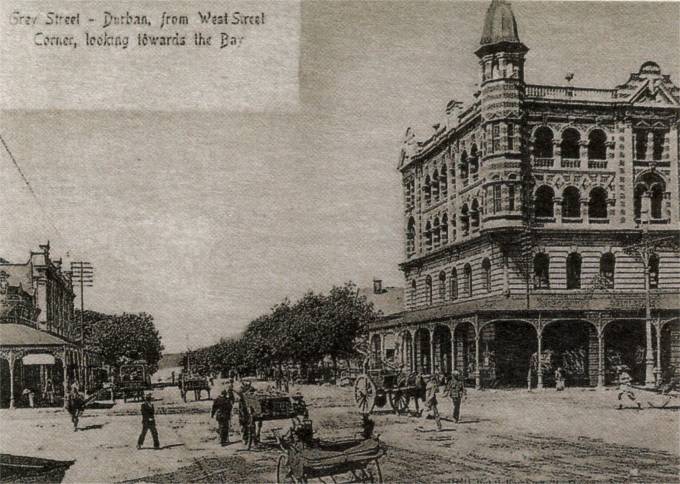

Centro de Durban

na viragem do século XIX para o século XX. |

|

ATÉ À INVASÃO

dos nguni, um ramo dos zulus, no século XIX, os tsonga não

conheciam a possessão por transe. Entre os zulus, os tais vizinhos

bárbaros de Pessoa, é comum, tal como o carácter múltiplo da

possessão. O que significa que cada veículo corporal pode ser

tomado por vários espíritos e enredar-se numa constelação

linhageira, num arquipélago identitário. Como se coubesse a cada

humano incorporar a sua genealogia e às vezes a de outros —

habitualmente misturam-se os espíritos locais e os estrangeiros.

Isto deu origem a um novo tipo de curandeiro, o «nyamusoro», cuja

institucionalização subentende «a aceitação implícita do carácter

transcultural da posse pelos espíritos» (Honwana). O «nyamusoro»

incorpora os espíritos «tinguluve» (tsonga), e os espíritos «vanguni»

(de origem nugni) e «vandau» (de origem nnau), que os nguni

trouxeram consigo, a fim de poder tratar «todos» os casos, tendo

em conta as diferentes etnias. Será preciso dizer que cada

espírito tem a sua caracteriologia e às vezes a sua própria

língua? Henri Junod, etnólogo suíço que palmilhava a África do Sul

e Moçambique precisamente na altura em que Pessoa viveu em Durban,

estudou os povos bantu (que englobam todas estas etnias que temos

referido), e precisa quanto aos cantos, nos rituais de exorcismo:

«Estes cantos são, geralmente, em zulu e afirma-se que ainda

quando o paciente não fale essa língua torna-se capaz de se servir

dela nas suas conversações, por uma espécie de milagre das

línguas» (Usos e Costumes dos Bantu, vol. 2, pág. 419,

Arquivo Histórico de Moçambique, 1996).

E QUE DIZER

quando se constata, conforme escreve Alcinda Honwana, que «os

diversos tipos de espíritos, que frequentemente coexistem no mesmo

indivíduo possuído, inter-relacionam-se uns com os outros» e

estabelecem relações de poder, como as que o mestre Caeiro

estabelecia com os restantes heterónimos? Não é claramente a

etiologia da possessão que nos interessa mas a estranha

coincidência entre os seus mecanismos e o dispositivo da

heteronímia em Pessoa, que passeou em África dez anos da sua

porosidade e inteligência. Era esta a realidade a que assistia

entre a criadagem, no vozear que polvilhava as cercanias (portas-meias,

segundo Hennings) da casa de Pessoa. Dez anos que calou, num

mistério nunca profanado. Diga-se previamente que o transe, ou a

possessão pelos espíritos, não reveste sempre uma forma

espectacular manifesta. Esclarece Gerrieter Haar, referindo-se à

possessão na Zâmbia (L’Afrique et le Monde des Esprits, Karthala...), que «nos

homens, em particular, tende a tomar uma forma latente e pode

nunca se manifestar abertamente». Na esteira da ‘histeria branda’

autodiagnosticada por Pessoa em carta para Adolfo Casais Monteiro,

de 13 de Janeiro de 1935: «A origem dos heterónimos é o fundo de

histeria que existe em mim (...) residindo na minha tendência

orgânica para a despersonalização e para a simulação. Estes

fenómenos (...) fazem explosão para dentro e vivo-os eu a sós

comigo. Se eu fosse mulher (...) seria um ataque para a

vizinhança. Mas sou homem — e nos homens a histeria assume

principalmente aspectos mentais; assim tudo acaba em silêncio e

poesia...». «Controle» corroborado pelo que se explicita no

clássico de Ioan M. Lewis (Êxtase Religioso, Editora Perspectiva,

1971): «...em muitas culturas onde a possessão por espírito é a

interpretação única ou principal do transe, a possessão pode ser

diagnosticada muito antes do verdadeiro estado de transe ser

atingido.»

QUAL PODE TER SIDO o «mistério

africano» de Pessoa? Imagino a cena. É noite e Pessoa vai entregue

aos devaneios, a caminho da escola comercial — uma caminhada e

tanto por ruas semi-construídas e alguns atalhos onde o negrume da

vegetação se mistura aos barracos em madeira e colmo, rasgados

pelo bruxuleante crepitar das fogueiras. É um adolescente com uma

cabeça que ferve em pouca água — felizmente refrigerada por uma

fantasia que lhe amortece os sinais de uma emocionalidade à beira

de desmoronar.

Como tantas vezes,

às vezes corta a eito, pelos sítios mais sombrios, a ruminar em

versos alheios, pletóricos e enigmáticos, como estes de John

Donne, «This ecstasy doth unperplel. / We said, and tell us what

we love; / We see by this it was not sex, / We see we saw not what

did move». De repente

eclodem tambores, nas suas costas. Fernando sabe — já se informou,

discretamente, nos bares de baleeiros, no cais — que o exorcismo

pelo toque dos tambores é o método clássico para expulsar os

espíritos, e que cada espírito tem o seu ritmo. Desde miúdo que o

«sente», mas agora as peles percutem nas suas costas, numa

clareira que se abre atrás duma caniçada. Resolve ir espreitar. Vê

um pequeno grupo de homens em redor de uma fogueira, evocações que

não compreende, cantos e inexplicáveis gestos do curandeiro e duas

mulheres que estão convulsas, enquanto os tambores lhe burilam o

coração. Sai detrás do arbusto e aproxima-se, hipnoticamente,

fascinado, a medo. Senta-se, a cinco metros da fogueira, ninguém

parece dar por ele. A cerimónia sobe de tom e os tambores retumbam

na consciência impressionável de Pessoa. A noite está quente, mas

o seu suor começa a esfriar nas omoplatas como uma língua de

cobra, O curandeiro ergue as mãos cheias de sangue. E, de repente,

«algo» entra nele, ou sai, ou flui, numa alteração subitânea da

sua percepção e consciência. Não interessa se foi «possuído», se

teve simplesmente uma experiência de «não-dualidade» para a qual a

sua educação, lógica e embebida em senso comum, não o preparara.

Quando ocorre uma situação desse tipo em quem não a previra, nem

para tal fora iniciado, instala-se a «inquietante estranheza a si

mesmo» («Das Unheimliche») a que Freud alude, um estudo de

desconexão motivada por uma ausência de categorias para traduzir a

inexorável sensação de que o exterior e o interior são

inusitadamente simbióticos; com a supressão das marcas que

colocava o sujeito face ao objecto e o sobressalto que daí advém.

Pode então o «sujeito», de repente, ouvir as vozes dos outros como

se emanadas «de dentro» de si, do jorro de vibrações que o inunda

— e o susto é brutal, pois confunde essa plenitude saturada com a

vacuidade.

IMPREPARADO

para detectar de imediato os padrões-que-religam e para afastar os

panejamentos pesados de um inesperado sentimento de irrealidade,

essa nova forma de ler o real solta-lhe os ferrolhos de todas as

palavras e os significantes ejectam-se aflitos e doravante

flutuantes. Há uma cesura, a que decorre do «conflito entre tudo

isto e o basilar e normal espírito de lucidez». Neste sentido se

apura a veracidade da dissociação que Pessoa tão brilhantemente

descreveu numa fala da Terceira Veladora em «O Marinheiro»: «Minha

irmã, não nos devíeis ter contado essa história. Agora estranho-me

viva com mais horror. Contáveis e eu tanto me distraía que ouvia o

sentido das vossas palavras e o seu som separadamente. E

parecia-me que vós, e a vossa voz, e o sentido do que dizíeis,

eram três entes diferentes, como três criaturas que falam e

andam». Vaticina Gilbert Durand em A imaginação Simbólica, a meu

ver, com rigor: «A doença mental reside justamente numa

perturbação da re-presentação. O pensamento doente é um pensamento

que perdeu o ‘poder da analogia’ e no qual os símbolos se

desfazem, se esvaziam de sentido». O poder da analogia só se

exerce com um mapa à frente e coordenadas psíquicas. Quando estas

se extraviam, a realidade estilhaça-se, sem nexo, «partes sem um

todo» como diz Pessoa — até que aquela se reordene, reencontrando

o seu intérprete. Aí o pensamento volta a reencontrar a liberdade

da transumância e o seu «guardador de rebanhos». A experiência da

«não-dualidade», ou a de uma «consciência alterada», se

impreparada, pode desencadear uma cisão devastadora ou uma

sensação de «esburacamento» da consciência onde, como nos «buracos

negros», tudo se absorve — «espíritos alheios)), se a oportunidade

proporcionar, ou o simulacro disso; os analistas referem a

existência de um simulacro inconsciente quase constante (cf.

Possessions et Simulacres, Jacques Bourgaux). E quem a sofre

torna-se, como no drama estático «O Marinheiro», um Velador, um

interlúdio da morte: lembremos, «(...) o novo ser que eu tanto

temia se manifestou e tomou forma humana». Julgo que esta hipótese

torna mais transparentes muitos versos da obra ortónima «Sinto de

repente pouco, / Vácuo, o momento, o lugar. / Tudo de repente é

oco — / Mesmo o meu estar a pensar. / Tudo — eu e o mundo em redor

— / Fica mais do que exterior». «Além-Deus, I»; «Vasto por fora do

Vasto: Sem ser, que a si se assombra...», .Além-Deus, II»; «Venho

de longe e trago no perfil, / Em forma nevoenta e afastada, / O

perfil de outro ser que desagrada / Ao meu actual recorte humano e

vil (...) «Passos da Cruz, VI»; «Hoje sei-me o deserto onde Deus

teve / Outrora a sua capital de olvido...», «Passos na Cruz, X»;

«Não sou eu quem descrevo. Eu sou a tela / E oculta mão colora

alguém, em mim.», «Passos da Cruz, XI»; «Emissário de um rei

desconhecido, / Eu cumpro informes instruções de além, / E as

bruscas frases que a meus lábios vêm / Soam-me a um outro e

anómalo sentido...», «Passos da Cruz, XIII»; «(...) / A noção de

mover-me / Esqueceu-se do meu nome. // Na alma meu corpo pesa-me.

/ Sinto-me um reposteiro / Pendurado na sala / Onde jaz alguém

morto. // Qualquer coisa caiu / E tiniu no infinito»., «A Múmia, I»;

«De quem é o olhar / Que espreita por meus olhos?», «A Múmia, III»;

«Sou já o morto futuro. / Só um sonho me liga a mim — O sonho

atrasado e obscuro / Do que eu devera ser — muro / Do meu deserto

jardim.», «O Andaime»; «Não dormes sob os ciprestes, / Pois não há

sono no mundo. / ...................... / O corpo é a sombra das

vestes / Que encobrem teu ser profundo.», «Iniciação». E se

deixássemos o demónio da interpretação e lêssemos estes versas de

forma «literal»? Como se lê em «Para Além Doutro Oceano», do

sigiloso heterónimo C. Paceco: «Sentir a poesia é a maneira

figurada de se viver / Eu não sinto a poesia não porque não saiba

o que ela é / Mas porque não posso viver figuradamente». Paradoxo

que Jorge de Sena ilumina pertinazmente: «A poesia ortónima não é

a poesia de uma personalidade, e sim a de uma personalidade que

analisa a sua inexistência, precisamente porque as outras lhe

existem» (in O Heterónimo Fernando Pessoa e os Poemas Ingleses

que Publicou). Parecem-me por isso adequadas estas formulações

de Eduardo Lourenço, no recente O Lugar do Anjo, «o ‘eu

como ficção’ não é para Pessoa um achado literário — é a realidade

e o lugar de uma busca, o signo de um sofrimento», (...) «De outra

forma não seria possível compreendermos o eu empenhadamente na

criação de outros eus marcados como o dele, por idêntica

vacuidade. Aquilo que Pessoa quer convencer-se, é da realidade do

mundo exterior(...)». Haverá realidade do mundo exterior para «o

possesso», em África? É duvidoso, e tudo se franja de símbolos na

rodada saia de Maya, a ilusão. Com Caeiro, que não emergiu à

cautela como um periscópio, mas rompeu águas de uma vez como as

crianças de algumas tradições orais africanas que se cansaram da

«luz negra» do útero e resolvem vir cá fora banhar-se na luz do

dia, as clivagens conheceram a cicatriz.

A ERUPÇÃO de

Caeiro fez Fernando Pessoa «cavalgar o tigre» — formula-se no zen:

se cavalgamos o tigre impedimo-lo de lançar-se sobre nós — da

«loucura», exorcismou-o. Chegou então à arte de esvaziar (a

«doença dos símbolos»). Caeiro fê-lo passar de figurante temeroso

a demiurgo e orquestrar o «adorcismo». O adorcismo designa o acto

de convocar periodicamente os espíritos e de os socializar,

baptismar, pelo ritual. O medo transfigura-se em sentido, em

fruição de jogo — convertido o caos em linguagem. Não esqueçamos

que o actor nasce da morte da possessão efectiva.

VIRIA DEPOIS a

crise de 1916, empurrada pela doença da mãe e o suicídio de

Sá-Carneiro, mas houve um momento em que Pessoa pôde dizer como

Pascal: «Le monde me comprend, et m’engloutit comme un point, mais

je le comprends». Situou-se, finalmente, no espaço. Nesse espaço

vasto que é um sistema de pontos diferentes (diria Bourdieu). Como

em África, o mais vasto dos espaços porque neste continente a

topologia não prescinde do invisível: «A casa branca nau preta //

Felicidade na Austrália...»

António Cabrita

|