|

|

Foi durante

um ensaio do grupo de serenatas do Orfeão Universitário do

Porto que, pela primeira vez, ouvi esse nome pronunciado, com

contagiante entusiasmo, por Roxo Leão, um tocador afamado de

viola, que tinha vindo para a Faculdade de Farmácia do Porto

completar a licenciatura iniciada em Coimbra. A falta da fase

terminal do curso de farmácia e de engenharia na Universidade

da cidade do Mondego tornava obrigatória a migração de grupos

significativos de estudantes que, todos os anos, se

transferiam para o Porto, onde vinham frequentar as últimas

cadeiras das respectivas licenciaturas. Com estas revoadas de

estudantes transferia-se, também, o influente ambiente

estudantil coimbrão, culturalmente muito enriquecedor para os

universitários portuenses que, assim, recebiam uma infusão de

multidisciplinaridade que os cursos eminentemente técnicos

ministrados no Porto e o estilo de vida que aqui se adoptava

não propiciava. |

O Roxo Leão era

um daqueles conhecedores certificados do fado de Coimbra e um

animador entusiasta da academia portuense, em tudo o que ao fado

coimbrão dissesse respeito. Nessa mesma sessão de uma noite de

Novembro de 1953, tomaram parte o José Vitorino Santana, que era o

mais consistente fadista da nossa Academia, o Barroso, outro

estudante de farmácia com carimbo de Coimbra, ele, também, um

excelente tocador de viola, e os dois guitarras, o Carlos

Couceiro, um executante seguro vindo, também, da cidade do Mondego

para acabar no Porto a licenciatura em engenharia, e o Leonel,

quartanista de Medicina, segundo guitarra e único elemento daquela

tertúlia, genuinamente nortenho. No fim dos primeiros testes, em

que a timidez natural de um principiante já tinha conseguido

dissipar a expectativa densa que a circunstância exigente criara,

todos concordaram em que eu deveria cantar os mesmos fados que o

Zeca, porque, segundo as suas esclarecidas opiniões, a minha voz

tinha uma estrutura musical parecida e os estilos interpretativos

assemelhavam-se. Caloiro, obedeci, longe de saber o que é que esse

veredicto, estando certo, significava de Iisongeiro. Contudo, e

apesar de, então, essa semelhança me dizer pouco, a comparação

ficou a fazer parte do meu consciente passivo, ligando-me,

sentimentalmente, a esse nome que haveria de vir a ser,

artisticamente, tão honrado. Passei a prestar maior atenção às

canções que ele então interpretava e de que sobressaíam o fado

«Incerteza», o «Contos velhinhos», o «Águia que vais tão alta», o

«Meu menino é d’oiro», entre outros, e confesso o encantamento

criado pela sua voz trémula e quente, que era, também, fruto do

seu espírito original e sensível, voz que ora se arrastava numa

dolorosa queixa, ora se erguia num grito de rebeldia e de

protesto. O Zé Afonso, como outros preferiam chamar-lhe, era, sem

dúvida, um estudante que cantava um fado novo que Coimbra nunca

tinha ouvido.

Mas o Zé Afonso

era, vi-o, depois, muito mais do que isso. Pessoalmente, encontrei

esse quase-sósia canoro numa tarde de Agosto de 1956, a bordo do

«Vera Cruz», a caminho de Angola. Ele viajava integrado à sua

maneira (o Zeca nunca se integrou em nada) na Tuna Académica de

Coimbra e o seu destino era navegar à roda da África para animar

um vasto mundo de gente rica e culta que tinha decidido alugar o

«Vera Cruz» para um périplo de África; eu viajava integrado no

Orfeão Universitário do Porto, que seguia para Angola como agente

de uma festa académica que tinha como missão apertar os nós dos

laços de uma identidade lusotropical que se desejava duradoira.

Cada grupo possuía a sua equipa de serenatas: a nossa era

constituída pelo Rosa Araújo e o Costa Leite (guitarristas), o

Hermenegildo Tavares e o Quartim Graça (violas); eram cantores o

José Vitorino Santana, o Gameiro e eu. Do lado de Coimbra seguiam

o Fernando Xavier e o Júlio Ribeiro (guitarristas), o Manuel Pepe

e o Levi Baptista (violas); os cantores eram o Zeca Afonso e o

Fernando Machado. Esse encontro fecundou uma amizade que estava

destinada a crescer e que sem sobressaltos de percurso veio a ser

muito grande e sincera.

Numa tarde de

Agosto, quente, apesar de ser de cacimbo o tempo do calendário, o

«Vera Cruz» deixou-nos no Lobito e seguiu a sua viagem, à roda do

continente africano, levando consigo a «malta» de Coimbra.

Vivíamos nós,

por essa altura, numa espécie de república, um vasto espaço de

três quartos, uma sala e uma cozinha, num terceiro andar no Campo

dos Mártires da Pátria (n.º 135), sob a vigilância aflita mas

benevolente de uma velhinha, a Sr.ª D. Aninhas. Eram sete os

habitantes regulares desses aposentos, mas alturas havia em que o

número de comensais chegava a duplicar. Depois da viagem a Angola,

um dos frequentadores desse lar aberto era o Zeca. Sempre que as

deslocações da Tuna ou do Orfeão Académico de Coimbra, os seus

afazeres pessoais ou qualquer decisão repentista, disparada pela

sua irrequietude sentimental, o traziam ao norte, lá o tínhamos

connosco, com toda a Fantasia do seu ser poético e a rebeldia do

seu idealismo descomprometido. Uma das vezes (em vésperas das

férias grandes de 1958), a sessão artística da Tuna ia ser no

Rivoli. O Zeca apareceu, como de costume e por uma das razões de

sempre. Tinha vindo «à boleia», ia cantar, estava à futrica e

tinha umas horas para pôr a conversa em dia. Comeu connosco,

cantarolou os fados que tencionava interpretar nessa noite — e que

o Costa Leite e eu acompanhámos à guitarra —, enfiou a minha capa

e batina, completando, assim, o ritual e lá descemos os dois a Rua

dos Clérigos, a caminho do Teatro. Ao passarmos em frente da

Igreja dos Congregados, num súbito arrebatamento, parou, fitou-me

com o ar concentrado que a testa franzida denunciava — era assim

sempre que falava a sério — e atirou-me a seguinte proposta: «— Oh

pá (ele usava esta abreviatura quando ela era ainda erudita,

tu tocas guitarra, eu toco viola e cantamos ambos. Vamos os dois

fazer férias por essa Europa fora, como artistas vadios?» Sorri,

creio que candidamente, para quebrar com ternura o ímpeto do seu

entusiasmo.

Na verdade, não

era fácil recusar tão espontânea, sincera e amiga sugestão; mas a

minha vocação de aventura tinha asas mais curtas e, além disso,

tinha duas cadeiras do meu quinto ano para fazer em Outubro; e as

férias iam ser pequenas para pôr o estudo em dia. Sanado este

breve desencontro, retomamos a marcha rumo ao Rivoli.

Este nomadismo,

que era nele genómico, era uma das facetas que tornava visível a

irrequietude do seu espírito! Mas foi, sobretudo, em Coimbra que

convivemos e nos conhecemos melhor e que a nossa amizade cresceu e

se radicou. O Zeca era, na verdade, uma criatura rara, de uma

enorme originalidade: inteligente, culto, criativo e, ao mesmo

tempo, bondoso e decifrável, era muito fácil gostar-se dele.

Sempre que nos fins-de-semana o tempo era meu, lá ia até à velha

cidade tratar do fado e das guitarradas, em correspondência a esse

apelo primário que vinha da infância. E foi assim que muitos

fins-de-semana passei na capital do Mondego, onde nos

encontrávamos, ora na Baco ou nos lncas, ora em sua casa ou no seu

verdadeiro lar, que eram as ruas de Coimbra. E foi assim que se

desenvolveu, não uma estima superficial de convenções, mas uma

amizade de gente nova, sem rugas, própria dos afectos simples e

verdadeiros.

Além de cantar,

o que nós conversámos! Os problemas de então, as preocupações

humanísticas e sociais eram assuntos nunca calados nos nossos

longos diálogos. O cristianismo e os seus valores, os compromissos

que a dignidade humana implica; a coerência e a hipocrisia.

Avessos a todas as tiranias, éramos, assim, apóstolos silenciosos

de um mesmo credo. O Zeca era espontâneo, desacautelado e livre

como se vivesse sozinho no Mundo!

Apesar dos

anúncios iniciais premonitórios, que estiveram na origem da nossa

aproximação, afinal, nós éramos muito mais irmãos pela

inteligência interpretativa do mundo e pela confiança na bondade

dos afectos, do que pela voz! Éramos mais parecidos calados do que

a cantar.

O Zeca tinha

sofrido a influência religiosa densa de uma tia «beata», que

talvez tenha contribuído para que tivesse deixado, logo no limiar

da adolescência, qualquer manifestação de prática religiosa, mas

essa formação, que continuou a fazer parte do pavimento em que

assentava como criatura, acompanhou-o até ao fim. Nunca rejeitou a

essência daquilo que moldou a sua natureza inquieta e generosa e

deu expoente aos seus valores sociais.

Uma vez em que,

com um pequeno grupo de amigos, decidi ir a Fátima de bicicleta,

amedrontado com os duzentos e vinte quilómetros que tínhamos de

percorrer, resolvi, com a anuência dos companheiros de viagem,

partir a meio a distância e pernoitar na república Baco, sempre a

primeira a ser procurada, porque nela viviam muitos conhecidos e

alguns bons amigos: o Fernando Machado, o Manuel Pepe, o Batalim,

o Dario — e também porque a canção coimbrã tinha aí uma grande

sede. O convívio alegre e saudável compensava bem o sacrifício de

certas incomodidades do alojamento. Era também frequente o Zeca

passar por lá e, nessa noite, passou mesmo. Falou-se de tudo e,

obviamente, também do motivo da nossa viagem. Ficou entusiasmado

com a «peregrinação» e só não nos acompanhou porque, na manhã

seguinte, não conseguimos encontrar em Coimbra uma bicicleta

disponível.

|

A

convergência das nossas pessoas, sentenciada naquela noite de

Inverno, nunca sofreu retrocessos ou foi posta em causa por

qualquer acidente ou assintonia. Pelo contrário, foi tomando

corpo, progressivamente, mais verdadeira e consciente. Quanto

melhor nos conhecíamos, mais os nossos ideais batiam certo ao

ritmo de um mesmo compasso. Não há dúvida de que social e

humanamente assentávamos os pés num mesmo chão e que, no

essencial, éramos guiados por uma bússola orientada para um

mesmo norte. Menos ancorado nos valores tradicionais, o Zeca

sempre foi mais solto e, por isso, vagabundo. Mas, se em

alguma coisa divergíamos, era em pequeníssimos pormenores que

se escondiam na espuma de certos comportamentos.

Subitamente, fui mobilizado para prestar serviço médico

militar em Angola. Os três anos (de 1963 a 1966) que lá passei

foram muito mais do que a interrupção fortuita de um convívio

que sempre fora reciprocamente desejado. Nenhuma das minhas

outras amizades sofreu com essa ausência forçada. |

|

Quando

regressei de Angola, fui reencontrar o meu Amigo Zeca em Vilar de

Mouros, protagonista zangado de um extenso protesto, ora em prosa

ora em verso, meio recitado, meio cantado e que tinha como objecto

a história de Catarina Eufémia. A mudança senti-a, sobretudo, no

abraço frio que me deu quando, no fim da longa catilinária, desceu

do palco! Não me surpreendeu o seu entusiasmo pela causa abraçada.

Alguém agarrou bem a sua generosidade disponível, o vazio criado

pela sua bondade por realizar. Espantou-me, sim, que na sua mente

independente e lúcida deixasse de haver lugar para a sublimidade

poética que nos tinha feito muito amigos! Nem a poesia escapa a

certas escorregadelas da lógica! Tão semelhantes e, contudo, o

Zeca acabou por ser o símbolo de uma revolução que me expulsou da

Universidade.

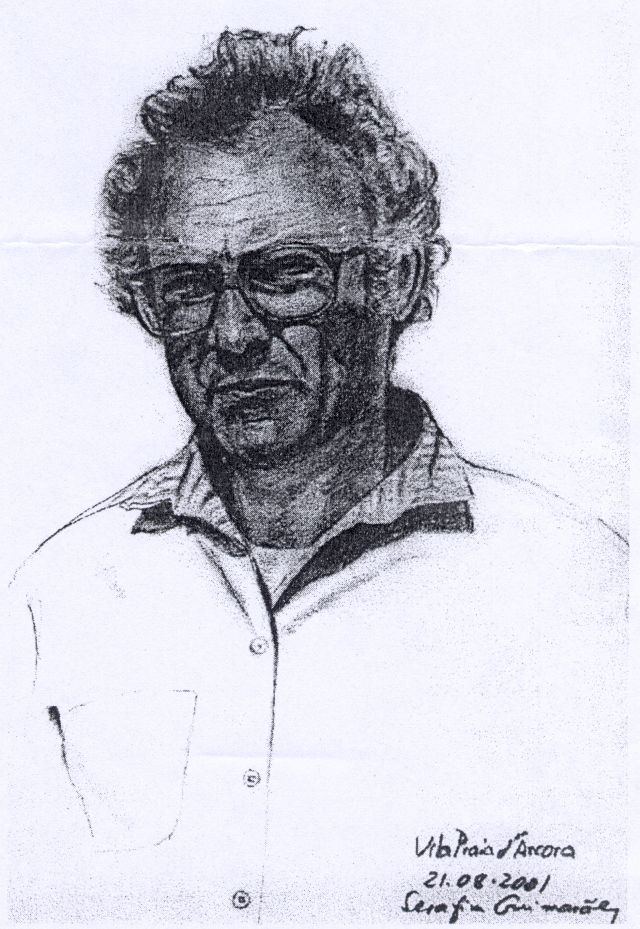

Serafim Guimarães

|